Was ist ein Medizinstudium?

Das Medizinstudium ist ein wissenschaftliches Hochschulstudium, das auf die spätere Arbeit als Arzt vorbereitet. Es vermittelt die theoretischen Grundlagen der Medizin (z.B. Anatomie, Physiologie, Biochemie), praktische Fertigkeiten (z.B. Untersuchungstechniken, Notfallmaßnahmen) sowie klinisches Wissen über Krankheiten, Diagnostik und Therapien.

Studierende im Medizinstudium werden umfassend auf medizinische Tätigkeiten vorbereitet, um Menschen mit Krankheiten zu behandeln. Das Studium ist bundeseinheitlich geregelt und endet mit dem Staatsexamen. Das Examen ist Voraussetzung für die Approbation. Oft folgt eine Spezialisierung in der Facharztausbildung.

Medizinstudium-Studium: Steckbrief

Das Wichtigste zum Studiengang Medizinstudium im Steckbrief auf einen Blick:

Merkmal |

Details |

| Dauer | 12 Semester |

| Ø Gehalt nach Abschluss | 110.000 € Jahresgehalt |

| Branchen und Jobs | Kliniken, Arztpraxen, Forschung, Gesundheitsämter, Pharmaindustrie, internationale Organisationen |

| Anforderungen | Abitur mit sehr gutem Notendurchschnitt (meist 1,0-1,2), medizinisches Interesse, naturwissenschaftliches Verständnis, Empathie |

| Ähnliche Studiengänge | Zahnmedizin, Tiermedizin, Pharmazie, Biomedizin, Pflegewissenschaften |

Inhalte des Medizinstudium

Das Medizinstudium (Humanmedizin) vermittelt in den ersten Semestern naturwissenschaftliche und medizinische Grundlagen. Im späteren Verlauf kommen klinische Fächer und praktische Anwendungen hinzu. Studierende lernen sowohl theoretische Konzepte als auch den direkten Umgang mit Patientinnen und Patienten kennen. Typische Inhalte sind:

-

Vorklinische Grundlagen

Biologie, Chemie, Physik, Anatomie, Biochemie, Physiologie

-

Klinische Fächer

Innere Medizin, Chirurgie, Neurologie, Pädiatrie, Gynäkologie, Psychiatrie, Anästhesiologie

-

Diagnostik & Therapie

Pharmakologie, Radiologie, Labormedizin, Pathologie, Allgemeinmedizin

-

Interdisziplinäre Kompetenzen

Medizinische Psychologie, Soziologie, Ethik, Kommunikation, Gesundheitsökonomie

-

Praktische Ausbildung

Klinische Praktika, Blockpraktika, Famulaturen, Pflegepraktikum, Praktisches Jahr (PJ)

Je nach Universität können zusätzliche Schwerpunkte wie Tropenmedizin, Public Health, Sportmedizin oder Forschung in der Biomedizin gewählt werden.

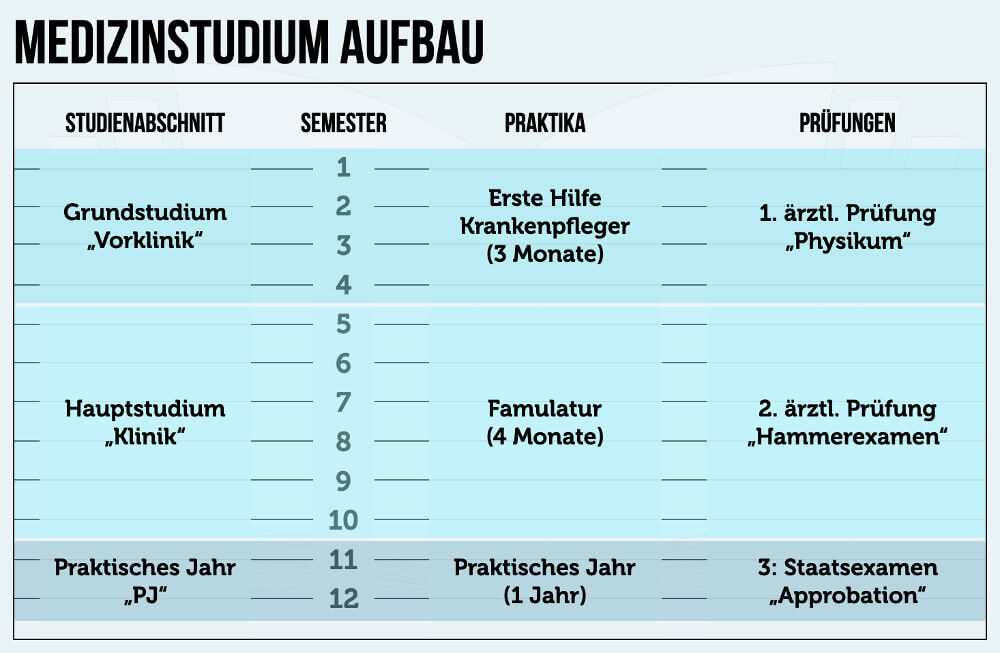

Medizinstudium: Dauer und Abschluss

Das Medizinstudium gehört zu den längsten und anspruchsvollsten Studiengängen in Deutschland. Die Regelstudienzeit beträgt 6 Jahre und 3 Monate, also insgesamt 12 Semester plus Prüfungszeiten.

Anders als bei vielen anderen Studiengängen endet das Medizinstudium nicht mit einem Bachelor oder Master, sondern mit dem Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (Staatsexamen). Erst danach erfolgt die Approbation als Arzt oder Ärztin. Das Studium ist in drei große Abschnitte gegliedert:

1. Vorklinik (1.bis 4. Semester, 2 Jahre)

In der Vorklinik erwerben Studierende die naturwissenschaftlichen und medizinischen Grundlagen. Anatomie, Biochemie, Physiologie, Biologie, Chemie und Physik stehen auf dem Stundenplan. Zudem müssen ein Pflegepraktikum (3 Monate) sowie ein Erste-Hilfe-Kurs absolviert werden. Am Ende der Vorklinik steht das Physikum, der erste Abschnitt der ärztlichen Prüfung. Diese schriftliche Prüfung ist Voraussetzung, um in die Klinik überzugehen.

2. Klinik (5.bis 10. Semester, 3 Jahre)

Die Klinik bildet den Kern des Studiums. Hier lernen die Studierenden die verschiedenen medizinischen Fachrichtungen kennen – etwa Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie, Pädiatrie, Psychiatrie, Neurologie oder Anästhesiologie. Neben Vorlesungen und Seminaren finden zahlreiche praktische Übungen und Kurse am Patientenbett statt. Nach dem 10. Semester folgt das sogenannte Hammerexamen (zweiter Abschnitt der ärztlichen Prüfung). Dieses ist eine umfassende schriftliche Prüfung über alle klinischen Inhalte.

3. Praktisches Jahr (PJ, 11. bis 12. Semester, 1 Jahr)

Der letzte Abschnitt ist das praktische Jahr (PJ). Studierende arbeiten in drei Tertialen (Innere Medizin, Chirurgie plus Wahlfach) direkt in der Klinik mit und sammeln Praxiserfahrung. Sie sind fest ins Ärzteteam eingebunden und übernehmen zunehmend eigenständige Aufgaben. Am Ende folgt der dritte Abschnitt der ärztlichen Prüfung, eine mündlich-praktische Prüfung.

Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Medizinstudium und bestandener ärztlicher Prüfung erhalten Absolventinnen und Absolventen die Approbation. Damit sind sie offiziell zur Ausübung des Arztberufs berechtigt. Viele schließen daran eine mehrjährige Facharztausbildung an, um sich zu spezialisieren – zum Beispiel in Allgemeinmedizin, Kardiologie oder Chirurgie.

Wie viel kostet ein Medizinstudium?

An staatlichen Universitäten ist das Studium in Deutschland kostenlos. Allerdings müssen Sie den Semesterbeitrag, Lehrmaterialien, Lebenshaltung und Studentenbude bezahlen. An privaten Hochschulen (z.B. Medizinische Hochschule Brandenburg) kostet das Medizinstudium 125.000 Euro plus 230 Euro Semesterbeitrag pro Semester.

Richtig teuer ist ein Auslandsstudium: Je nach Studienort sind jährlich zwischen 7.500 (Rumänien) und 25.000 Euro (Österreich) möglich. Außerhalb der EU zählen Großbritannien und die USA zu beliebten Ländern für das Medizinstudium. Konkrete Angaben sind schwierig, weil die Hochschulen die Studiengebühren selbst festlegen. In Großbritannien sind es teils bis zu 50.000 Pfund pro Jahr, in den USA zwischen 25.000 und 43.000 Dollar pro Semester.

Medizinstudium: Anforderungen und Voraussetzungen

Wer Medizin studieren möchte, muss hohe formale und persönliche Anforderungen erfüllen. Neben einem exzellenten Abiturdurchschnitt sind Belastbarkeit, Durchhaltevermögen und Einfühlungsvermögen wichtige Voraussetzungen.

Der Studiengang ist bundesweit zulassungsbeschränkt: Jährlich bewerben sich deutlich mehr Studieninteressierte, als Studienplätze vorhanden sind. Weitere Voraussetzungen im Überblick:

Anforderungen |

Details |

| Schulabschluss | Allgemeine Hochschulreife (Abitur) mit sehr gutem Notendurchschnitt (1,0-1,2) |

| Soft Skills | Empathie, Belastbarkeit, Durchhaltevermögen, Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit |

| Pluspunkte | Freiwilligendienste (FSJ, BFD), Praktika im Krankenhaus oder Pflegebereich, Auslandserfahrung |

| Auswahlverfahren | Zuteilung der Plätze erfolgt zentral über Hochschulstart.de. Neben dem Numerus Clausus zählen auch Ergebnisse im TMS (Test für medizinische Studiengänge) oder HAM-Nat, Wartesemester, Ausbildung im Gesundheitswesen und Sonderquoten (z.B. Landarztquote) |

Bewerbung für Ihr Medizinstudium

Die Bewerbung läuft in Deutschland zentral über das Portal Hochschulstart. Die wichtigsten Bewerbungsfristen sind:

- 15. Juli für das Wintersemester

- 15. Januar für das Sommersemester (nur wenige Hochschulen!)

Da die Plätze streng begrenzt sind, ist es entscheidend, die Auswahlkriterien genau zu prüfen. Neben der Abiturnote können ein sehr gutes Ergebnis im TMS, eine einschlägige Berufsausbildung (z.B. Krankenpflege, Rettungsdienst) oder bestimmte Landesquoten (z.B. Landarztquote) die Chancen erheblich verbessern. Nützliche Tipps für Ihre Bewerbung finden Sie hier:

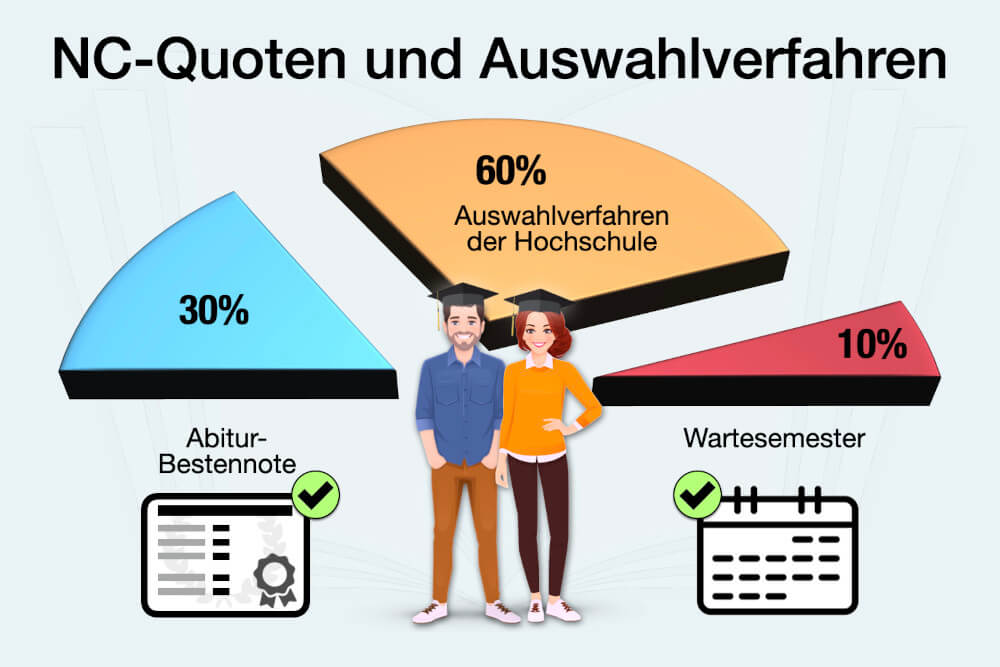

Medizinstudium ohne NC: Alternative Wege

Der Numerus Clausus (NC) gehört zu den größten Hürden für ein Medizinstudium. Wer keine Top-Abiturnote hat, muss aber nicht zwingend aufgeben: Es gibt Alternativen und Sonderwege, über die Sie trotzdem einen Studienplatz erhalten können. Seit einigen Jahren gilt ein neues Vergabeverfahren:

- Abiturnote (30 Prozent der Plätze)

- Auswahlverfahren der Hochschulen (60 Prozent der Plätze)

- Zusätzliche Eignungsquote (ZEQ, 10 Prozent der Plätze)

Die ZEQ berücksichtigt z.B. Kriterien, die unabhängig von der Abiturnote sind. Über ein Punktesystem (max. 100 Punkte) können Bewerberinnen und Bewerber ihre Chancen erhöhen – durch eine abgeschlossene Ausbildung im Gesundheitswesen oder Berufserfahrung im medizinischen Bereich. Wartesemester werden nicht mehr angerechnet.

Weitere Möglichkeiten ohne NC sind:

-

Bundeswehr

Die Bundeswehr verfügt über ein Reservekontingent von 2,2 Prozent der Medizinstudienplätze. Allerdings müssen Sie sich für ein Bundeswehrstudium auf 17 Jahre bei der Bundeswehr verpflichten und beim Eignungsverfahren für Offiziersanwärter besonders gut abschneiden.

-

Auslandsstudium

Sie können auch ein Medizinstudium im Ausland machen. In einigen Ländern sind die Zulassungsbeschränkungen lockerer. Beliebt sind Plätze in Österreich und Ungarn. Hier gibt es deutschsprachige Medizinstudiengänge. In England, Lettland, Polen und Tschechien können Sie auf Englisch studieren. Studieren Sie innerhalb der Europäischen Union Medizin, wird der Abschluss laut Bundesärztekammer anerkannt.

-

Privathochschule

Die private Universität Witten/Herdecke (UHW) und die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) bieten ein Medizinstudium ohne NC an. Die Kosten an der UHW liegen bei rund 50.000 Euro. Möglichkeiten zur Finanzierung sind ein Studienkredit oder Stipendien.

-

Losverfahren

Die letzte Chance bietet das Losverfahren. Die Note zählt dabei nichts, nur Glück. Dazu müssen Sie sich direkt bei der Hochschule einschreiben und die jeweiligen Fristen beachten.

Haben Sie Zweifel am Vergabeverfahren können Sie auch eine Studienplatzklage einreichen. Die zielt meist auf „außerkapazitäre Studienplätze“. Die werden nicht offiziell ausgeschrieben, sind aber vorhanden. Aber: Eine solche Klage kann mehrere tausend Euro kosten – bei ungewissem Ausgang.

Wo kann ich Medizin studieren?

Sie können in Deutschland an zahlreichen Universitäten Medizin studieren. Die Wahl der richtigen Hochschule ist entscheidend, da sich Studienbedingungen, Betreuung und die Forschungsschwerpunkte unterscheiden. Einige Universitäten überzeugen durch eine besonders gute Unterstützung zu Studienbeginn, andere durch ihre starken Forschungsergebnisse oder ihre sehr guten Examensergebnisse.

Das CHE Ranking bietet eine Orientierung über die besten Standorte für angehende Medizinerinnen und Mediziner:

Top 10 Medizin-Hochschulen in Deutschland

Hochschule |

Besonderheiten |

| 1. RWTH Aachen | Hervorragende Unterstützung zu Studienbeginn, exzellente Ergebnisse im Zweiten Staatsexamen (M2) |

| 2. Uni Heidelberg, Fakultät Mannheim | Intensive Betreuung, Spitzenleistungen im M2-Examen |

| 3. Eberhard Karls Universität Tübingen | Exzellenzuniversität, starke Forschung und Lehre im medizinischen Bereich |

| 4. LMU München | Exzellenzuni, Maßstab in Forschung und Lehre, sehr gute Studiensituation |

| 5. Universität Ulm | Gute Unterstützung am Studienanfang, überdurchschnittliche M2-Ergebnisse |

| 6. Uni Heidelberg, Fakultät Heidelberg | Internationale Anerkennung, starke Forschung, Top-Ergebnisse im Staatsexamen |

| 7. Universität zu Lübeck | Sehr gute Studiensituation, intensive Betreuung, forschungsstarker Standort |

| 8. TU München | Praxisorientierte Ausbildung, starke Ergebnisse im M2-Examen |

| 9. Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Solide Studiensituation, intensive Unterstützung am Studienbeginn |

| 10. Universität Regensburg | Gute Studiensituation, moderne Ausstattung, hohe Zufriedenheit unter Studierenden |

Neben diesen Top-Standorten sind auch andere renommierte Hochschulen für die Humanmedizin relevant. Allen voran die Charité – Universitätsmedizin Berlin, die weltweit für ihre Forschung und Lehre anerkannt ist. Auch die Freie Universität Berlin und die Humboldt-Universität zu Berlin bieten in Kooperation mit der Charité hervorragende Studienmöglichkeiten.

Medizinstudium Gehalt: Was verdient man als Arzt?

Die lange Ausbildung zahlt sich für Ärztinnen und Ärzte finanziell aus. Der Job zählt zu den bestbezahlten Berufen. Schon beim Berufseinstieg sind die Gehälter im Vergleich zu anderen Branchen überdurchschnittlich hoch. Mit zunehmender Erfahrung und Spezialisierung steigen sie noch deutlich an.

Das durchschnittliche Jahresgehalt von Ärzten liegt bei rund 110.000 Euro. Das Einstiegsgehalt nach abgeschlossenem Studium und Approbation beträgt etwa 62.000 Euro pro Jahr.

Karrierestufe |

Jahresbrutto |

| Assistenzarzt | 77.050 € |

| Facharzt | 144.900 € |

| Oberarzt | 185.600 € |

| Chefarzt | 340.000 € |

Wie hoch das Einkommen als Arzt ausfällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Besonders entscheidend ist die Fachrichtung: Während Radiologen, Kardiologen oder Internisten Spitzengehälter erzielen, liegen Psychotherapeuten am unteren Ende der Skala. Auch der Arbeitgeber spielt eine Rolle, so unterscheiden sich die Tarifverträge von Universitätskliniken, kommunalen Krankenhäusern und privaten Klinikketten teils erheblich.

Was andere dazu gelesen haben