Definition: Was ist die Fürsorgepflicht im Arbeitsverhältnis?

Durch die Fürsorgepflicht im Arbeitsverhältnis müssen Arbeitgeber die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden von Mitarbeitern am Arbeitsplatz schützen. Unternehmen müssen Bedingungen schaffen, die Angestellte vor körperlichem, seelischem oder auch materiellem Schaden bewahren. Rechtlich ist es die Pflicht zur Wahrung schutzwürdiger Interesse des Arbeitnehmers.

Die Fürsorgepflicht umfasst verschiedene Bereiche. Besonders wichtig ist der Schutz vor Gefahren für Leben und Gesundheit. Dazu zählen nicht nur Unfälle, sondern auch psychische Belastungen durch Diskriminierung oder Mobbing.

Gesetzliche Grundlage der Fürsorgepflicht

Die Fürsorgepflicht ist in Deutschland eine Nebenpflicht aus dem Arbeitsvertrag. Dahinter steht bereits der wichtige Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Vertragsparteien müssen vertrauenswürdig sowie rücksichtsvoll handeln und auf die berechtigten Interessen des anderen achten.

Die Schutzpflichten des Arbeitgebers regelt § 618 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch. In die Fürsorgepflicht fließen aber verschiedene Gesetze und Regelungen mit ein.

- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

- Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)

- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

- Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

- Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Arbeitgeber können ihre Fürsorgepflicht nicht einschränken oder für bestimmte Bereiche aufheben. Solche Vereinbarungen (zum Beispiel im Arbeitsvertrag oder über eine Betriebsvereinbarung) sind unwirksam.

Fürsorgepflicht Kind

Eine besondere Form der Fürsorgepflicht haben Eltern für ihr Kind. Dies ist eine rechtliche und moralische Verpflichtung. Eltern müssen sich um das körperliche und seelische Wohl sowie die Erziehung kümmern. Die Fürsorgepflicht für ein Kind umfasst die Personensorge (Gesundheit, Pflege, Aufsicht) und wie Vermögenssorge.

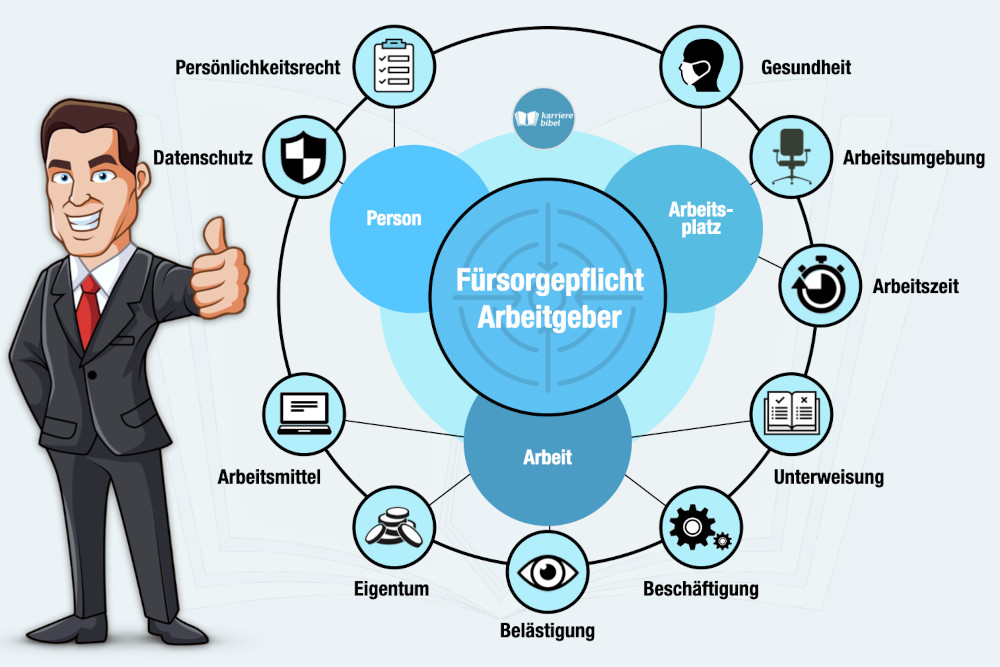

Welche Bereiche umfasst die Fürsorgepflicht?

Arbeitgeber müssen für Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen und Mitarbeiter schützen. Aber was genau gehört dazu?

Zur Fürsorgepflicht zählen verschiedene Bereiche. Unsere Übersicht zeigt Beispiele zu Schutzmaßnahmen und Vorkehrungen:

1. Gesundheit

Unternehmen müssen vermeidbare Gesundheitsschäden von Arbeitnehmern abwenden. Laut § 5 des Arbeitsschutzgesetzes muss das Unternehmen dazu die „mit der Arbeit verbundene Gefährdung“ ermitteln und alle erforderlichen Schutzmaßnahmen ergreifen. Heißt: Wo ein potenzielles Risiko besteht, müssen Arbeitgeber einschreiten.

Eine Gefahr für die Gesundheit kann dabei verschiedene Ursachen haben:

- Gestaltung und Einrichtung des Arbeitsplatzes

- Physikalische, chemische und biologische Einwirkungen

- Gestaltung, Auswahl und Einsatz von Arbeitsmitteln

- Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren oder Arbeitsabläufen

- Unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten

- Psychische Belastungen bei der Arbeit

2. Arbeitszeit

Zur Fürsorgepflicht zählt auch die Einhaltung der Arbeitszeiten zum Schutz der Gesundheit. Unternehmen müssen sicherstellen, dass Mitarbeiter die maximale Arbeitszeit nicht überschreiten. Die Grenze liegt bei 8 Stunden am Tag, in kurzfristigen Ausnahmen (mit folgendem Ausgleich) sind bis zu 10 Stunden erlaubt.

Auch die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen müssen eingehalten und wirklich gemacht werden. Ab 6 Stunden Arbeit sind 30 Minuten Pause Pflicht, bei 9 Stunden sind es mindestens 45 Minuten.

3. Arbeitsumgebung

Die Einrichtung des Arbeitsplatzes und das gesamte Arbeitsumfeld müssen zum Schutz der Mitarbeiter gestaltet sein. Typisches Beispiel ist die Absicherung von Baustellen, doch auch Büroarbeitsplätze müssen richtig eingerichtet sein.

Zur Fürsorgepflicht der Arbeitsumgebung zählen zum Beispiel:

- Ausreichend Beleuchtung und Tageslicht

- Gute Belüftung

- Angemessene Temperatur

- Angemessene Lärmbelastung

Die Arbeitsstättenverordnung sieht zum Beispiel vor, dass Arbeitsräume ausreichend Tageslicht erhalten und eine Sichtverbindung nach außen haben müssen. Allerdings gibt es einige Ausnahmen von dieser Regelung – zum Beispiel für produzierende Betriebe.

4. Unterweisung

Mitarbeiter müssen über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit ausreichend und angemessen informiert werden. Die Unterweisung muss speziell auf den Arbeitsplatz oder Aufgabenbereich ausgerichtet sein. Diese Information muss vor der Aufnahme der Tätigkeit erfolgen und regelmäßig wiederholt werden.

Es reicht also nicht aus, Schutzhelme oder Atemschutzmasken kommentarlos bereitzustellen. Vorgesetzte müssen genaue Einweisungen geben und Mitarbeiter in die Sicherheitsmaßnahmen einführen. Mitarbeiter haben zudem das Recht, sich je nach Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit regelmäßig arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen.

5. Persönlichkeitsrecht

Zum Persönlichkeitsrecht zählt am Arbeitsplatz das Recht auf Privatsphäre. Eine vollständige Überwachung ist verboten. Ebenso dürfen keine willkürlichen Vorgaben gemacht werden, die keinerlei betrieblichen Hintergründe haben.

Klare Regelungen gibt es zu Videoüberwachung. Verboten sind sogenannte Keylogger, mit denen Unternehmen die Dienstrechner von Beschäftigten überwachen. Das stellt eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts dar.

6. Belästigung

Zum Schutz des Persönlichkeitsrechts zählen auch Maßnahmen gegen Belästigungen. Arbeitgeber müssen Beschäftigte vor Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen schützen. Das schließt auch den Schutz vor sexueller Belästigung ein.

Erfährt ein Arbeitgeber von diesem Verhalten, kann er gegen den Täter eine Abmahnung aussprechen oder (je nach Schwere) fristlos kündigen. In jedem Fall muss er aufgrund seiner Fürsorgepflicht ab Kenntnis aktiv werden.

7. Datenschutz

Teil der Fürsorgepflicht ist der Datenschutz. Unternehmen müssen die personenbezogenen Daten von Mitarbeiter vor Missbrauch schützen. Das umfasst technische Lösungen und organisatorische Maßnahmen, damit kein Außenstehender Zugriff auf die Informationen enthält.

Diese Datenschutzpflicht erlischt nicht mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Im Anschluss müssen personenbezogene Daten weiterhin geschützt oder endgültig gelöscht werden.

8. Eigentum

Der Arbeitgeber hat gegenüber dem Eigentum seiner Beschäftigten eine Obhut- und Verwahrungspflicht. Im Rahmen dieser Fürsorgepflicht muss er geeignete (abschließbare) Aufbewahrungsmöglichkeiten (Spinde oder Schränke) bereitstellen. Geschützt sind dadurch private Gegenstände, die der Arbeitnehmer zwingend benötigt und in den Betrieb mitnehmen muss. Typisch sind Schlüssel, Portemonnaie, Ausweis, Fahrkarten, Bargeld, Straßenkleidung, Arbeitskleidung, Materialien und Werkzeuge.

Nicht geschützt sind hingegen unnötige oder übermäßige Wertsachen. Teurer Schmuck oder ein Umschlag mit viel Bargeld sind nicht notwendig. Ob der Arbeitgeber im Schadensfall haftet, ist dann vom Einzelfall abhängig.

9. Beschäftigungsanspruch

Mitarbeiter haben das Recht, die vertraglich vereinbarten Tätigkeiten auszuüben. Auch dies ist ein Aspekt der Fürsorgepflicht. Arbeitnehmer dürfen Angestellte nicht gegen deren Willen in vollkommen anderen Bereichen einsetzen. Qualifizierte Fachkräfte dürfen nicht dauerhaft zum Aufräumen im Büro eingeteilt werden.

Ausnahmen sind bei schlechter Auftragslage oder Notfällen im Betrieb kurzfristig möglich.

Beispiele: Konkrete Maßnahmen der Fürsorgepflicht

Die Vorgaben der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers klingen oftmals komplex oder theoretisch. Formulierungen wie „Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit“ oder „angemessene Einrichtung des Arbeitsplatzes“ zeigen nicht, was genau Unternehmen tun müssen.

Deshalb zeigen wir konkrete Beispiele, wie Arbeitgeber der Fürsorgepflicht in den verschiedenen Bereichen nachkommen:

- Bereitstellung sicherer Arbeitsmittel

- Wartung von Geräten und Maschinen

- Beachtung ergonomischer Kriterien

- Unterweisung und Sicherheitsbelehrung zu Tätigkeiten

- Prävention von Mobbing

- Einhaltung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)

- Durchsetzung respektvoller Unternehmenskultur

- Eingreifen bei Belästigung oder Diskriminierung

- Kontrolle täglicher Arbeitszeiten

- Gewährung ausgleichender Freizeit

- Evaluation der Belastung

- Anpassung der Arbeitsbedingungen

- Einbau von Fenstern und Lampen

- Installation einer Klimaanlage

- Absicherung von Gefahrengütern

- Unterstützung durch technische Hilfsmittel bei körperlichen Belastungen

Gesundheit

Sozialer Schutz

Arbeitszeit

Arbeitsumgebung

Welche Maßnahmen in der Praxis konkret umgesetzt werden und die Fürsorgepflicht erfüllen, muss der Arbeitgeber im Einzelfall ermitteln. Hier muss der Chef je nach Tätigkeit genau beurteilen, welchen Risiken die Mitarbeiter ausgesetzt sind und wie diese minimiert werden können.

Besondere Fürsorgepflicht für bestimmte Personen

In einigen Situationen und für bestimmte Personengruppen gilt eine besondere Fürsorgepflicht. Diese erweitert die Pflichten von Arbeitgebern und beinhaltet zusätzliche Schutzmaßnahmen und Regelungen. Sie gilt zum Beispiel:

- Gegenüber Schwangeren (Mutterschutzgesetz – MuSchG)

- Gegenüber Jugendlichen (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG)

- Gegenüber schwerbehinderten Mitarbeitern (Sozialgesetzbuch IX)

- Bei gefährlichen Tätigkeiten (erhöhter Arbeitsschutz, Spezialausrüstung)

- Bei erkrankten Mitarbeitern (Schutz vor Ansteckung)

In diesen Fällen müssen Arbeitgeber oder Dienstherren (im Öffentlichen Dienst) über die allgemeinen Maßnahmen hinaus besondere Vorkehrungen treffen.

Fürsorgepflicht gilt auch im Homeoffice

Die Digitalisierung stellt Arbeitgeber und ihre Fürsorgepflicht vor besondere Herausforderungen. Etwa beim Führen virtueller Teams oder Mitarbeitern im Homeoffice. Auch ohne Präsenzpflicht müssen Arbeitgeber der Fürsorgepflicht nachkommen. Mitarbeiter im Homeoffice müssen Arbeitszeiten einhalten und einen entsprechend eingerichteten Arbeitsplatz haben. Hier müssen Unternehmen kontrollieren und falls nötig eingreifen.

Fürsorgepflicht verletzt: Was tun als Arbeitnehmer?

Sie bemerken, dass der Arbeitgeber seine Fürsorgepflicht verletzt? In diesem Fall sollten Sie die Situation nicht einfach ignorieren, sondern frühzeitig handeln. Wir empfehlen diese Schritte bei einem Verstoß gegen die Fürsorgepflicht:

-

Sprechen Sie das Problem an

Der erste Ansatz sollte immer ein klärendes und offenes Gespräch mit dem Arbeitgeber sein. Ein Verstoß gegen Fürsorgepflichten ist nur in den seltensten Fällen absichtlich oder böswillig. Sprechen Sie das Problem deshalb an und suchen Sie mit dem Chef nach einer Lösung. Oft wird hier schnell nachgebessert und angepasst.

-

Dokumentieren Sie die Verstöße

Bleiben die Verstöße weiterhin bestehen, sollten Sie diese dokumentieren. Sammeln Sie Beweise für die Mängel, Risiken oder gefährlichen Arbeitsbedingungen. Geeignet sind zum Beispiel Fotos, aber auch schriftliche Hinweise, E-Mails und Nachweise über zu lange Arbeitszeiten.

-

Schalten Sie den Betriebsrat ein

Gibt es in Ihrem Unterenehmen einen Betriebsrat, sollten Sie diesen bei Verstößen gegen die Fürsorgepflicht unbedingt einschalten. Er unterstützt die Interesse der Arbeitnehmer und setzt diese durch. Alternativ können Sie sich an eine Gewerkschaft oder Vertretungen sowie Verbände zum Arbeitsschutz wenden.

-

Informieren Sie die Aufsichtsbehörde

Bei dringenden Verstößen gegen die Arbeitssicherheit und Gefährdung der Gesundheit können Sie eine Aufsichtsbehörde einschalten (z.B. Gewerbeaufsichtsamt). Zuvor müssen Sie aber mit dem Arbeitgeber sprechen und zur Behebung der Missstände auffordern. Die Behörde kann mit Sanktionen die Einhaltung der Fürsorgepflicht und Durchführung entsprechender Maßnahmen erreichen.

-

Prüfen Sie rechtliche Möglichkeiten

Als letzte Möglichkeit bleiben Ihnen als Arbeitnehmer rechtliche Möglichkeiten, um sich gegen eine verletzte Fürsorgepflicht durch den Arbeitgeber zu wehren. Hier muss der Verstoß jedoch eindeutig und belegbar sein. Welche Optionen Sie haben, erklären wir im nächsten Abschnitt.

Folgen einer Verletzung der Fürsorgepflicht

Handelt es sich um klare Verstöße gegen die Fürsorgepflicht, haben Arbeitnehmer grundsätzlich drei Möglichkeiten, um einen Erfüllungs- beziehungsweise Unterlassungsanspruch gegen den Arbeitgeber durchzusetzen:

-

Zurückbehaltungsrecht

Arbeitnehmer haben das Recht auf Arbeitsverweigerung, solange Gefahren für Leib und Leben drohen. Die Gefahren müssen entfernt werden, bevor die Arbeit wieder aufgenommen wird. Sie müssen sich in Ihrem Job keinen akuten und nachweislichen Gefahren aussetzen, die der Arbeitgeber beheben müsste.

-

Schadensersatz

Werden Fürsorgepflicht oder Schutzvorschriften verletzt und kommt es deswegen zu einem finanziellen Schaden, kann das Unternehmen unter Umständen haftbar sein. Hier können Sie als Arbeitnehmer einen Anspruch auf Schadensersatz haben. Dazu muss der entstandene Schaden aber auf die Pflichtverletzung zurückzuführen und klar zu beziffern sein.

-

Schmerzensgeld

Führt der Verstoß gegen Fürsorgepflichten zu gesundheitlichen Schäden (z.B. im Rahmen eines ansonsten vermeidbaren Arbeitsunfalls), muss der Arbeitgeber möglicherweise Schmerzensgeld zahlen. Auch ein Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers kann einen Anpruch auf finanzielle Entschädigung rechtfertigen, wenn kein anderer angemessener Ausgleich möglich ist.

-

Kündigung

Sind die Zustände am Arbeitsplatz unzumutbar, besteht die Möglichkeit zur außerordentlichen, fristlosen Kündigung durch den Arbeitnehmer. Kündigungsfristen müssen dann nicht eingehalten werden. Jedoch kann der Mitarbeiter dazu verpflichtet sein, seinen Chef vorher auf etwaige Missstände hinzuweisen, um ihm die Chance zur Beseitigung zu geben.

Haben Arbeitnehmer eine Fürsorgepflicht?

Die Fürsorgepflicht ist keine Einbahnstraße: Auch Arbeitnehmer haben Pflichten gegenüber dem Arbeitgeber. Diese Pflichten werden „Treuepflicht“ genannt.

Beispiele für die Fürsorgepflicht von Arbeitnehmern sind:

- Sorgfältiger Umgang mit Arbeitsmitteln

- Einhaltung von Sicherheitsvorschriften

- Schutz von Betriebsgeheimnissen

- Vermeidung von Handlungen, die dem Arbeitgeber wirtschaftlich oder reputativ schaden

- Rücksichtnahme auf die Gesundheit und Sicherheit von Kollegen

Auch Arbeitnehmer müssen also die Interessen des Unternehmens berücksichtigen und sich entsprechend verhalten.

FAQ: Häufige gestellte Fragen zur Fürsorgepflicht

Was bedeutet die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers?

Die Fürsorgepflicht verpflichtet Arbeitgeber dazu, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Arbeitnehmern zu schützen. Sie umfasst Maßnahmen zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz und zur Wahrung der persönlichen Rechte. Ziel ist die Gewährleistung eines sicheren und respektvollen Arbeitsumfelds, in dem Sie ohne Gefährdung oder Benachteiligung arbeiten können.

Ist die Fürsorgepflicht gesetzlich festgelegt?

Für Arbeitgeber ergibt sich die Fürsorgepflicht grundsätzlich als Nebenpflicht aus dem Arbeitsvertrag mit dem Arbeitnehmer. Gemäß des Grundsatzes von Treu und Glauben müssen die Interessen geschützt werden. Zusätzlich gelten der § 618 BGB sowie weitere Vorschriften wie das Arbeitsschutzgesetz, das Arbeitssicherheitsgesetz und die Arbeitsstättenverordnung.

Kann der Arbeitgeber die Fürsorgepflicht ausschließen?

Weder eine Aufhebung noch eine Beschränkung der Fürsorgepflicht ist möglich. Eine solche Klausel im Arbeitsvertrag ist grundsätzlich unwirksam. Arbeitgeber haben somit stets die volle Fürsorgepflicht für alle Bereiche und können diese nicht für einzelne Gebiete ausschließen oder eingrenzen.

Gilt die Fürsorgepflicht bei psychischer Belastung und Mobbing?

Auch psychische Gefährdungen, Belästigungen, Diskriminierung und Mobbing fallen unter die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Unternehmen sind verpflichtet, Mitarbeiter vor solchen Übergriffen zu schützen und auf Beschwerden zu reagieren. Zum Schutz gehört auch die Prävention.

Was ist eine Gefährdungsbeurteilung?

Die Gefährdungsbeurteilung ist eine systematische Prüfung der physischen und psychischen Risiken am Arbeitsplatz. Unternehmen müssen analysieren, wo mögliche Gefahren für Arbeitnehmer liegen. So werden geeignete Schutzmaßnahmen abgeleitet. Eine solche Gefährdungsbeurteilung ist ein zentrales Instrument zur Erfüllung der Fürsorgepflicht und für Arbeitgeber verpflichtend.

Gilt die Fürsorgepflicht gegenüber Auszubildenden?

Die Fürsorgepflicht gilt für Auszubildende und ist in diesem Fall sogar besonders ausgeprägt. Azubis gelten rechtlich als besonders schutzbedürftig. Arbeitgeber müssen deshalb verstärkt auf die Einhaltung von Arbeits- und Ruhezeiten achten. Auch dürfen Auszubildende keine Aufgaben bekommen, die sie überfordern oder überlasten. Wichtig sind entsprechende Maßnahmen zur Sicherheit und eine gute Anleitung für eine sichere Lern- und Arbeitsumgebung.

Was andere dazu gelesen haben