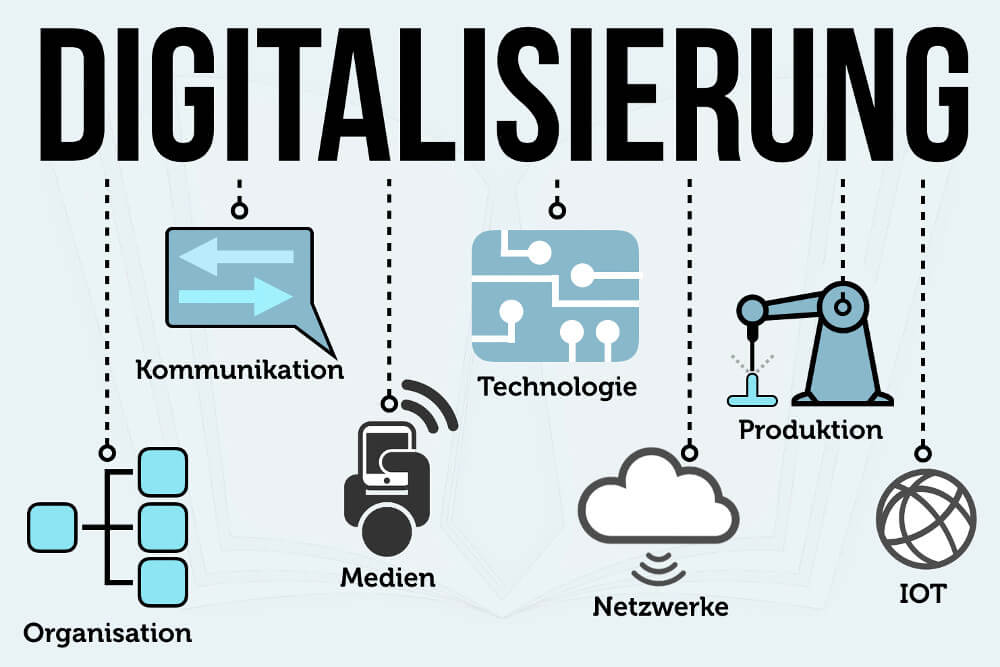

Definition: Was ist Digitalisierung? Einfach erklärt!

Digitalisierung ist die Bezeichnung für den digitalen Wandel der Gesellschaft. In jedem Bereich rücken Technologien in den Fokus und lösen ältere Konzepte ab. Das Leben wird immer digitaler, virtueller und vernetzter. Im Zentrum der Digitalisierung stehen der technische Fortschritt und die damit verbundenen digitalen Veränderungen sowie Möglichkeiten. Es beschreibt die vermehrte Nutzung von Technik zur Modernisierung und Verbesserung.

Eine weitere Bedeutung von Digitalisierung ist die Transformation analoger Daten und Werte in digitale Formate. So werden zum Beispiel alte Videokassetten durch eine DVD oder auf einem USB-Stick digitalisiert.

Digitalisierung Synonym

Häufige Synonyme für Digitalisierung sind die Begriffe: digitale Revolution, digitale Transformation, Automatisierung oder Industrie 4.0.

Beispiele für Digitalisierung in Deutschland

Die Digitalisierung ist nicht nur die Zukunft, sondern bereits die Gegenwart. Unzählige Beispiele zeigen, wie digitale Technologien unser Leben verändert haben und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Hier einige besonders einflussreiche Beispiele der Digitalisierung:

Smartphone

Smartphones sind Wunder der Technik und können heutzutage fast alles. Kaum vorstellbar, dass das erste iPhone erst im Jahr 2007 veröffentlicht wurde. Seitdem haben sich Funktionen und Leistung vervielfacht. Während Mobiltelefone früher fast ausschließlich telefonieren und SMS schreiben konnten, gibt es kaum etwas, das moderne Smartphones nicht erledigen können.

Smartwatches

Eng damit verbunden sind Smartwatches. Klassische Uhren zeigen die Uhrzeit – die modernen Wearables messen den Pulsschlag, zählen die täglichen Schritte, berechnen den Kalorienverbrauch, können telefonieren, Nachrichten schreiben und fast alles, was Smartphones auch können. Sie können sogar Unfälle erkennen und eigenständig einen Notruf absetzen.

Online-Banking

Für jede Überweisung zur Bankfiliale laufen, von Hand einen schriftlichen Überweisungsträger ausfüllen und am Schalter abgeben? Dank der Digitalisierung ein Relikt der Vergangenheit. Durch Online-Banking haben Sie immer und von überall Zugriff auf Ihre Bankgeschäfte. Kontostand kontrollieren, einen Dauerauftrag einrichten oder Geld schicken – das funktioniert über die Bank oder andere Zahlungsanbieter.

Navigation

Wann haben Sie das letzte Mal auf einer Landkarte nach dem Weg gesucht? Die Digitalisierung ermöglicht es, durch Navigationsgeräte oder direkt am Handy die komplette Strecke anzeigen zu lassen. Zusätzlich gibt es aktuelle Informationen zu Staus, Baustellen, Umleitungen und schnelleren Alternativen.

Streaming

Die Videokassette wurde von der DVD abgelöst, doch mittlerweile ist auch das überholt. Die meisten Menschen nutzen Streaming, um Filme oder Serien jederzeit und ortsunabhängig über das Internet zu schauen.

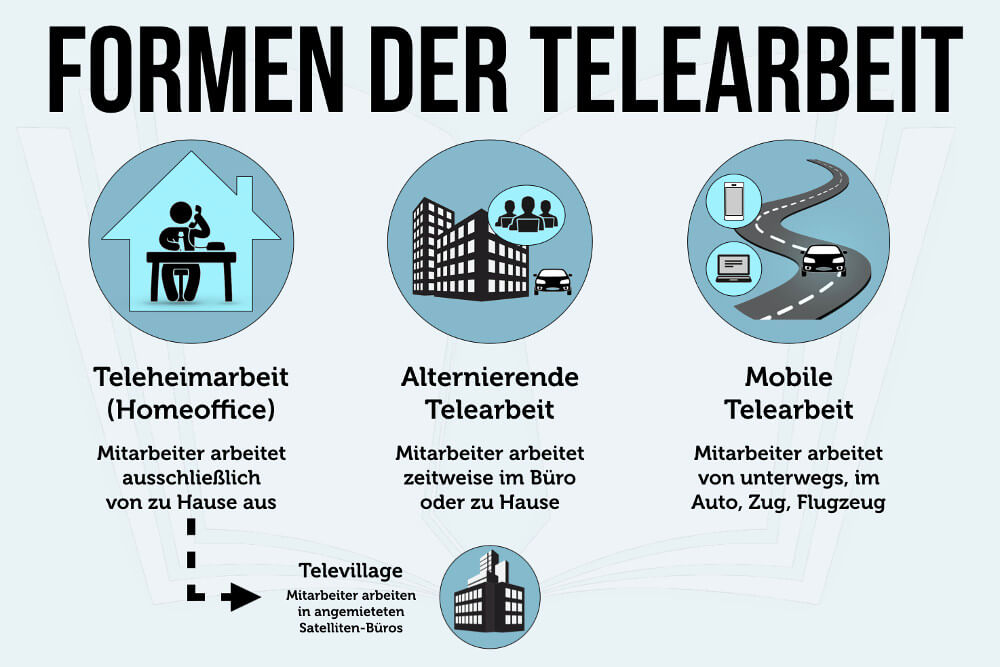

Homeoffice

Digitalisierung schafft die Rahmenbedingungen für Homeoffice und andere Formen der mobilen Arbeit. Moderne Technologie erlaubt die Zusammenarbeit von Teams, die über verschiedene Kontinente verteilt sind.

Informationssuche

Mit wenigen Klicks können Sie das Wissen der gesamten Menschheit in Erfahrung bringen. Sie benötigen Daten, Hintergrundinformationen oder sind sich bei der Rechtschreibung unsicher? Google liefert die Antwort in Sekunden. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie dafür lange einer Enzyklopädie blättern mussten.

Künstliche Intelligenz

Ein aktuelles Beispiel der Digitalisierung ist der Einsatz künstlicher Intelligenz. Programme wie ChatGPT ahmen nicht nur menschliche Intelligenz nach, sondern können unzählige Aufgaben übernehmen. Sie programmieren eigenständig Webseiten, können die Hausaufgaben erledigen oder Ideen und Inspirationen für jedes Thema liefern.

4 Arten der Digitalisierung

Neben den vielen Beispielen aus dem Alltag unterscheidet das Bundesministerium für Wirtschaft insgesamt vier Dimensionen der Digitalisierung:

- Digitale Produkte

Gemeint sind digitale Services, die Unternehmen für Kunden anbieten. Darunter fallen auch Technologien, die durch physische Güter ermöglicht werden – wie etwa in Smartphones. - Digitale Prozesse

Digitale Prozesse helfen bei Verarbeitung sowie Auswertung von Informationen und der Steuerung von Unternehmen. - Digitale Vernetzung

Die Vernetzung beschreibt das digitale System, in dem ein Unternehmen agiert. Die einzelnen Prozesse stehen nicht alleine, sondern funktionieren zusammen – zwischen Unternehmen, Kunden, Geschäftspartnern… - Digitale Geschäftsmodelle

Ein wachsender Bereich sind digitale Geschäftsmodelle. Die gesamte Wertschöpfung erfolgt digitalisiert und Kunden können den Service vollständig online nutzen.

Digitalisierung: Vorteile und Nachteile

Die Digitalisierung ist im vollen Gange und wird nicht nur weitergehen, sondern immer stärker werden. Damit verbunden sind zahlreiche Veränderungen und Vorteile – aber auch einige Nachteile:

Vorteile

- Einfachheit

In vielen Bereichen sorgt Digitalisierung für ein einfacheres Leben. Sie müssen zum Beispiel nicht auf der Landkarte die richtige Ausfahrt finden, sondern können sich den Weg vom Smartphone ansagen lassen. - Zeit- und Ortsunabhängigkeit

Digitale Technologien schaffen große Flexibilität. Fast alles ist zeit- und ortsunabhängig möglich. Sie sind nicht an feste Termine, Öffnungszeiten oder Anwesenheit gebunden. - Produktivität

Technische Lösungen steigern die Produktivität und verbessern insgesamt die Ergebnisse. Vieles geht dank entsprechender Programme schneller, besser und einfacher. - Innovation

Aus der digitalen Revolution entstehen immer wieder Innovationen und Produkte, die vorher kaum vorstellbar waren. Technische Entwicklungen und Neuerungen wie künstliche Intelligenz schaffen völlig neue Möglichkeiten.

Nachteile

- Anonymität

Persönliche Kontakte mit anderen Menschen werden immer seltener. Alles wird am Computer oder Smartphone erledigt. Es kommt zunehmend zu Anonymität. - Datenschutz

Datenschutz ist ein zentrales Thema der Digitalisierung. Überall werden Daten und Informationen über Nutzer erfasst, die analysiert und weiterverwendet werden. - Monopolstellungen

Bei neuen Technologien setzt sich meist ein Anbieter durch und übernimmt eine Monopolstellung. Für Konkurrenten wird der Markteintritt schwer und auch für Nutzer oder Kunden ist die Marktmacht ein Nachteil.

Fallen durch Digitalisierung Arbeitsplätze weg?

Eine häufige Frage rund um die Digitalisierung: Werden in Zukunft unzählige Arbeitsplätze wegfallen, weil die Tätigkeiten automatisiert, von Programmen oder Robotern erledigt werden? Auf der einen Seite lautet die Antwort: Ja, in einigen Bereichen können moderne Technologien menschliche Arbeitskraft ersetzen. Geringere Kosten und weniger Fehler sind für Unternehmen schlagkräftige Argumente.

Doch die Digitalisierung schafft auch viele neue Arbeitsplätze. Es entstehen gänzlich neue Branchen und Berufe. Programme und Maschinen müssen programmiert, kontrolliert und gewartet werden. Positiv betrachtet werden Aufgaben insgesamt kreativer, spannender und herausfordernder. Gerade einfache und monotone Tätigkeiten fallen durch digitale Lösungen weg.

Interview mit Zukunftsforscher: Digitalisierung + Auswirkungen (PDF)

Digitalisierung in Unternehmen

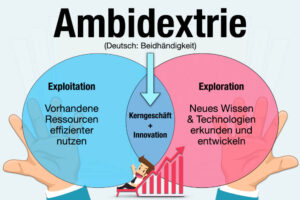

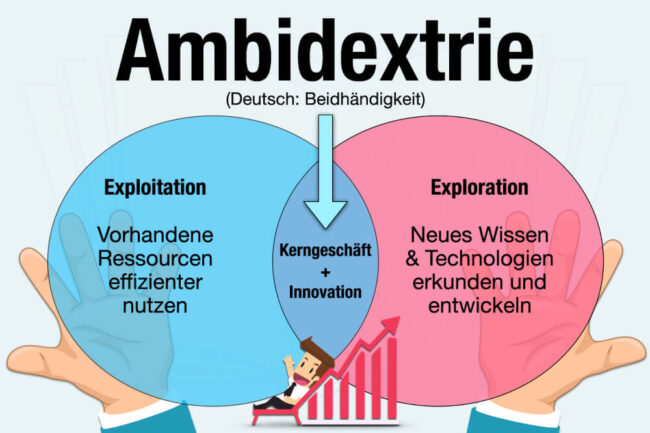

Für Unternehmen ist Digitalisierung keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Betriebe müssen mit der Zeit gehen, um erfolgreich zu bleiben und nicht hinter der Konkurrenz zurückzubleiben. Ein bekanntes Beispiel ist Blockbuster Inc. – ein Franchiseunternehmen für den Verkauf und Verleih von DVDs. Der CEO entschied sich gegen einen Kauf von Netflix und für das bestehende Geschäftsmodell. Heute hat Netflix eine Marktkapitalisierung von knapp 200 Milliarden Dollar – und Blockbuster hat bereits 2010 Insolvenz angemeldet.

Digitalisierung in Unternehmen muss aber nicht immer der Wechsel auf ein völlig neues Geschäftsmodell sein. Schon die Optimierung von Prozessen oder die Verbesserung der Kundenerfahrung durch technische Mittel ist ein wichtiger Schritt. Die digitale Transformation von Unternehmen ist anfangs eine Investition und Umstellung, spart aber langfristig Geld und erleichtert die Akquise von Kunden.

Besonders wichtig: Arbeitgeber, die ihre Digitalisierung vorantreiben, gelten als modern und zukunftssicher. Das ist für Kunden wie für potenzielle Arbeitnehmer ein Vertrauensplus. Zudem erwarten Konsumenten zurecht unkomplizierte Prozesse, digitale Kommunikation und digitale Zahlungsmöglichkeiten. Fehlen diese, kaufen sie künftig bei einem anderen Anbieter…

Was andere dazu gelesen haben