Was ist der Veblen-Effekt? Einfach erklärt

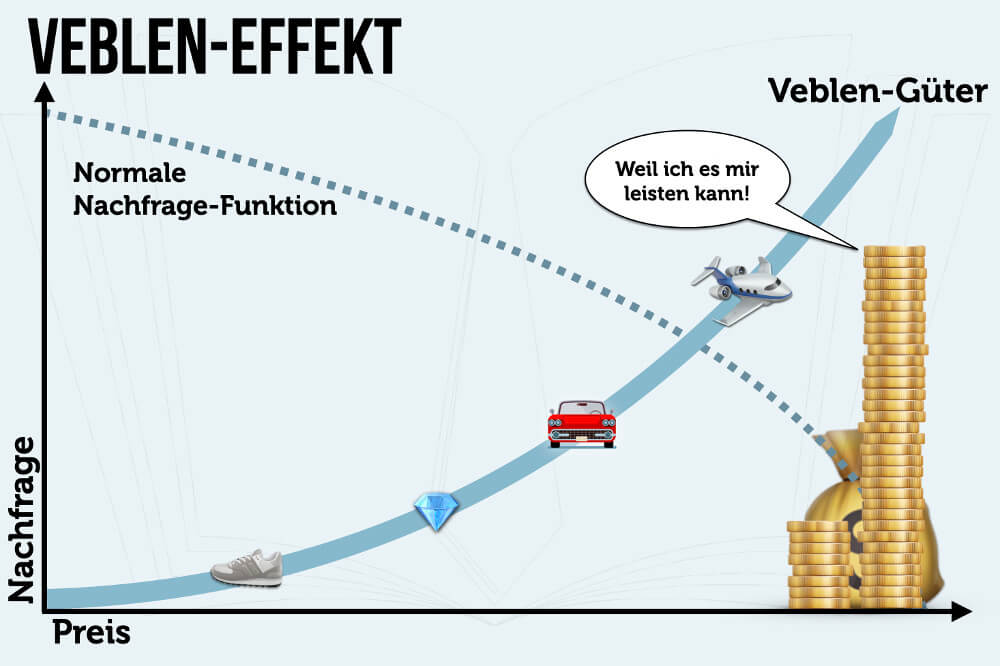

Der Veblen-Effekt (auch: Prestigeeffekt) beschreibt das psychologische Phänomen der asynchronen Nachfrage. Bei bestimmten Produkten steigt diese mit dem Preis. Kurz: Je teurer, desto größer das Interesse. Dies gilt vor allem für Luxusmarken und -güter, wie Sportwagen, Handtaschen oder Sneaker, die trotz oder gerade wegen ihres hohen Preises nachgefragt werden.

Entdeckt hat den Effekt der amerikanische Ökonom Thorstein Veblen im Jahr 1899 bei Studien zu seinem Werk, der „Theorie der feinen Leute“. Veblen widerlegte damit das „Gesetz der Preiselastizität“, das besagt, dass die Nachfrage sinkt, wenn der Preis steigt. Das stimmt zwar noch immer für die meisten Produkte und Dienstleistungen – es gibt aber Ausnahmen: die sogenannten Veblen-Güter.

Unterschied Veblen-Effekt und Snob-Effekt

Der Veblen-Effekt und der Snob-Effekt sind nahe Verwandte. Es gibt jedoch Unterschiede:

- Beim Veblen-Effekt geht es den Konsumenten vor allem um Status und Prestige. Sie wollen ihren Reichtum zeigen und dass sie sich solche Güter leisten können.

- Beim Snob-Effekt steht wiederum die Einzigartigkeit des Produktes im Vordergrund. Dem Snob ist egal, wie viel es kostet – Hauptsache, es ist selten und möglichst einzigartig. Es drückt damit Individualität und Nonkonformismus aus.

In beiden Fällen handelt es sich aber um eine Anomalie des „rationalen“ Konsumverhaltens. Beim Veblen-Effekt sprechen Fachleute daher auch vom „Geltungskonsum„.

Psychologie: Warum kaufen Menschen überteuerte Produkte?

Warum geben Menschen 500.000 Euro für ein Auto aus, das sie auch nur von A nach B bringen kann? Warum kaufen sie Sneaker für 1000 Euro, deren Materialwert deutlich unter 100 Euro liegt? Und warum kaufen wir Kleidung von Luxusmarken, die dafür auch noch ihr Logo groß auf die Wäsche drucken, damit die Kunden aussehen wie eine wandelnde Litfasssäule? Ganz einfach: Die Käufer kaufen kein Produkt, sondern ein Image.

Beim Veblen-Effekt handelt es sich immer um sogenannte Prestigegüter (daher auch der Altenativname: Prestigeeffekt), die mit dem Besitz zugleich ein höheres Ansehen und mehr sozialen Status vermitteln. Im Subtext soll nach außen immer die Botschaft mitschwingen: „Ich kann mir das leisten! Ich habe Geld und gehöre zur gehobenen Gesellschaft…“ Durch den Erwerb kaufen sich die Kunden – zumindest optisch (!) – die Zugehörigkeit zu einer Einkommensklasse.

Dolce Vita als Dreingabe

Denken Sie nur an den schnittigen Italoflitzer: Sobald der um die Kurve röhrt, bleiben Passanten stehen und schauen entweder verzückt oder neidisch hinterher. Das Auto vermittelt Dolce Vita und Playboy-Romantik. Man(n) bezahlt nicht nur den hochgetunten Motor, das 6-Gang-Getriebe oder das kurvige Chassis – man bezahlt die unsichtbaren Extras. Und je mehr das sind, desto höher der Preis und – das ist das Paradoxe – desto begehrenswerter das Produkt.

Wer zum Luxusgut greift, obwohl es ein qualitativ vergleichbares, günstigeres Angebot gibt, kauft ein Lebensgefühl. In manchen Fällen stecken dahinter auch ein hohes Geltungsbedürfnis und Minderwertigkeitsgefühle – im Extrem sogar eine veritable Profilneurose.

Was ist der Mitläufer-Effekt?

Ein weiterer Verwandter des Veblen-Effekts ist der Mitläufer-Effekt (siehe: Majoritätsdruck). Hier steigt zwar ebenfalls oft der Preis, aber aufgrund der steigenden Nachfrage. Die wiederum steigt rapide an, weil das Produkt gerade „mega-in“ ist. Das betrifft vor allem modische Kleidung oder Accessoires der Saison. Die Kundinnen und Kunden wollen diese unbedingt haben, um Zugehörigkeit zu signalisieren und „trendy“ zu sein. Kurz: Sie sind Mitläufer(innen).

Beispiele: Die verrücktesten Veblen-Produkte

Dass der homo oeconomicus nicht existiert und unser Konsumverhalten bei Statussymbolen wie Schmuck, Autos, Yachten oder Luxusimmobilien zuweilen kuriose Kapriolen schlägt, ist bekannt. Gleichzeitig gibt es Veblen-Produkte, die aberwitzige Rekordpreise erzielen. Zu den verrücktesten zählen zum Beispiel:

-

Das teuerste Anwesen der Welt

steht im Londoner Edelviertel Kensington. Der Inder Lakshmi Mittal, Besitzer des Stahlkonzerns Arcelor Mittal, zahlte 2005 dafür umgerechnet 105 Millionen Euro.

-

Das teuerste Hotelzimmer der Welt

ist das Penthouse im Hotel Martinez in Cannes. Das 500-Quardratmeter-Apartment hat eine 200-Quadratmeter-Terrasse mit Blick über die Bucht von Cannes und die Estérel-Berge und verfügt neben einem Wohnzimmer, zwei Schlafzimmern, Speisezimmer auch über zwei Bäder mit Hammam, Whirlpool, Sauna und extra Ankleideraum. Der Preis pro Nacht: 45.000 Euro.

-

Das teuerste Auto der Welt

ist ein Ferrari 250 Testa Rossa, Baujahr 1957. Er wurde 2009 im italienischen Maranello versteigert – zum Preis von neun Millionen Euro.

-

Die teuerste Uhr der Welt

stammt von der Schweizer Luxusmarke Chopard, ausgestattet mit Hunderten von funkelnden Diamanten. Das Glitzergeschmeide fürs Handgelenk hat den Gegenwert einer hochwertigen Motoryacht: 20 Millionen Euro.

-

Den teuersten Cocktail der Welt

können Sie im Burj al Arab schlürfen. Für schlappe 4690 Euro bekommen Sie in dem höchsten Hotel Dubais einen 55 Jahre alten Whiskey serviert mit Maracujazucker auf Eiswürfeln aus schottischem Edelwasser.

Keine Frage, all diese Dinge braucht kein Mensch. Aber genau das macht die Faszination von Luxus aus – man leistet ihn sich trotzdem.

Der Reaktanz-Effekt: Die Magie der Rarität

Eine weitere Spielart, die uns zum Kauf verführt, ist Sozialneid. Das ist, zugegeben, negativ ausgedrückt, trifft aber das, was hinter dem Reaktanz-Effekt steckt – einem Verwandten des Snob-Effekts. In beiden Fällen sind es Raritäten, die uns magisch anziehen. Es gibt Menschen, die wollen etwas besitzen, was kein anderer hat oder nicht haben kann – echte, seltene Einzelstücke. Der Preis spielt dabei keine Rolle.

Entdeckt hat das Phänomen der Verhaltensforscher Jack Brehm im Jahr 1966. In seinen Studien experimentierte er mit seltenen Schallplatten. Dabei konnte er nachweisen, dass wenn diese vergriffen waren, bei bestimmten Probanden starke Verlustgefühle entstanden – obwohl sie die seltenen Scheiben nie besaßen. Aber jetzt konnten sie dies eben auch nie mehr.

Beispiele für den Reaktanz-Effekt finden Sie vor allem im Kunstmarkt. Die Bilder verstorbener Großmeister wie Marc Chagall, Vincent van Gogh oder Pablo Picasso gibt es jeweils nur einmal auf der Welt. Entsprechend hohe Preise erzielen Sie regelmäßig bei Kunstauktionen. Der „Salvator Mundi“ – angeblich von Leonardo da Vinci – wurde für die Rekordsumme von 450,3 Millionen US-Dollar vom Saudi-Arabischen König Mohammed bin Salman ersteigert und ist damit das teuerste Gemälde der Welt. Es befindet sich seitdem in Privatbesitz.

Was andere dazu gelesen haben