Definition: Was ist der Rezenzeffekt?

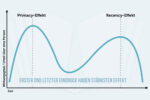

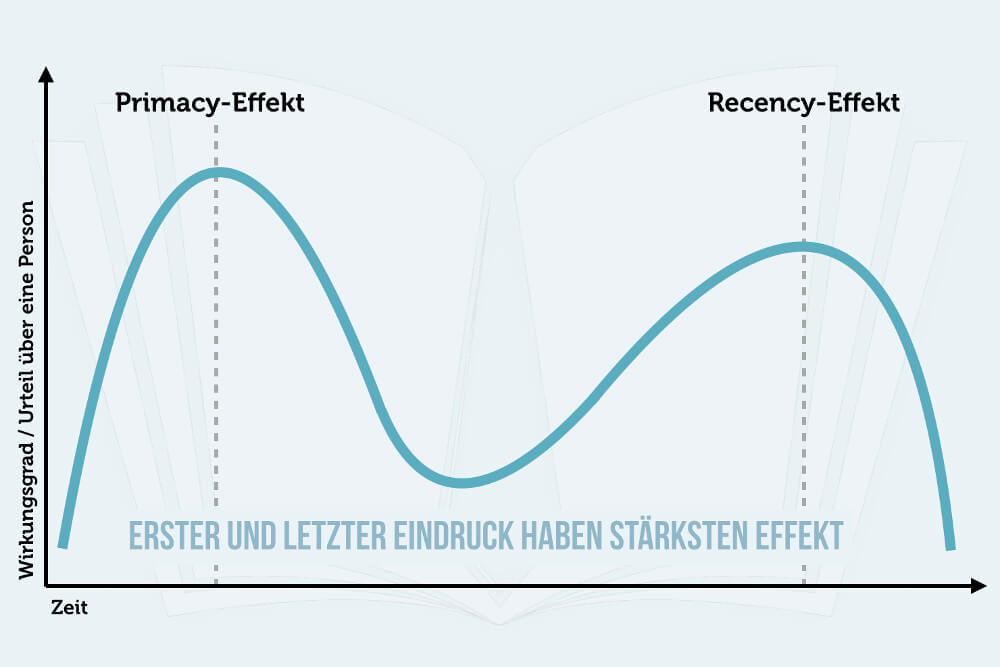

Der Rezenzeffekt (engl. Recency-Effekt oder Recency Bias) beschreibt einen Beurteilungsfehler. Danach messen wir den jüngsten Informationen oder Ereignissen die größere Bedeutung zu oder erinnern diese auch besser. Kurz: Der letzte Eindruck oder das, was zuletzt passiert, bleibt haften, denn es hallt nach.

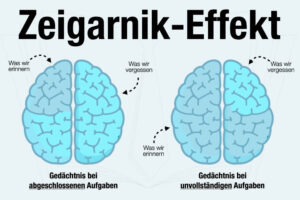

Verantwortlich für den Rezenzeffekt ist unser Kurzzeitgedächtnis. Beobachten lässt sich das – leider – immer wieder bei Leistungsbewertungen oder Wettbewerben im Sport oder Job. Die letzten Kandidaten werden oft am besten bewertet und der jüngste Leistungs-Eindruck überstrahlt selbst anfängliche Misserfolge (siehe auch: Halo-Effekt).

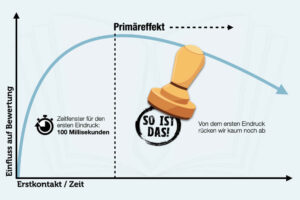

Was ist der Primacy-Effekt?

Der Primacy-Effekt (deutsch: Primäreffekt) ist das Gegenstück zum Rezenzeffekt. Danach werden die ersten Informationen, mit denen wir in Kontakt kommen, leichter im Langzeitgedächtnis gespeichert. Aus diesem Grund bleibt der sprichwörtliche erste Eindruck so hartnäckig im Gedächtnis verankert.

Rezenzeffekt Beispiele

Den Rezenzeffekt können Sie im Alltag immer wieder beobachten. Hier einige Beispiele…

- Film- oder Buchbewertung

Falls Sie mal wieder einen Film im Kino schauen oder ein Buch lesen, in denen es etliche langweilige Stellen mittendrin gibt, werden Sie den Streifen dennoch gut bewerten, wenn das Ende packend und und der Plot überzeugend sind. - Restaurant

Es ist kein Zufall, dass Ihnen ein schlauer Koch oder Marketing-Chef am Ende Ihres Menüs noch eine süßes Amuse-Gueule spendiert oder einen kostenlosen „Gruß aus der Küche“ sendet. Auch er spielt dabei mit dem Rezenzeffekt, setzt ein Highlight und eine positive (Geschmacks)-Erinnerung an den Schluss – und Sie kommen gerne wieder. - Essen

Apropos Essen: Der letzte Bissen entscheidet! Emily Garbinsky, Psychologin an der Stanford Universität, konnte nachweisen, dass wir uns deswegen monoton ernähren, weil der letzte Geschmack im Mund über unsere Essgewohnheiten entscheidet. Das Essen kann woanders noch so aufregend, abwechslungsreich und raffiniert sein: Der letzte Bissen bleibt haften und sorgt am Ende für eintönige und repetitive Ernährung. - Börse

Auch an den Finanzmärkten zeigt sich der Recency-Effekt und verleitet Investoren zu irrationalen Annahmen. Kommt es etwa zu starken Kursverlusten, gehen viele davon aus, dass sich der Abwärtstrend fortsetzen wird. Effekt: Der Trend verstärkt sich selbst, und es kommt zum Börsencrash oder einer Rallye mit starken Schwankungen – je nachdem, welcher letzte Eindruck überwiegt. - Kindererziehung

Für die Beurteilung der Eltern, ob ein Kind lieb oder böse war, zählen hauptsächlich die letzten Tage oder Wochen vor dem Nikolaustag. Die restlichen 11 Monate bleiben meist unberücksichtigt. Das Phänomen wird in der Fachliteratur daher auch „Nikolaus-Effekt“ genannt.

Welche Bedeutung hat der Rezenzeffekt im Berufsleben?

Falls Sie die Beispiele für den Rezenzeffekt jetzt nicht besonders dramatisch fanden: Der Psychoeffekt hat durchaus große Bedeutung im Berufsleben – gleich an mehreren Stellen:

Beispiel Vorstellungsgespräch

Im Vorstellungsgespräch können Sie von Anfang an alles richtig machen – und trotzdem am Ende alles zunichte machen. Bewerber und Kandidaten, die sich am Ende einen schweren Patzer erlauben, werden damit zum Opfer des Rezenzeffekts.

Umgekehrt können Sie den Effekt aber auch nutzen: Zum Beispiel, indem Sie Ihre Selbstpräsentation so aufbauen, dass Sie mit einem Höhepunkt enden und dort Ihre bedeutendsten Stärken oder Alleinstellungsmerkmale nennen.

Beispiel Verhandlungen

Ganz gleich, wie Sie in einer Diskussion um Argumente ringen oder in der Gehaltsverhandlung mehr Geld durchsetzen wollen: Die meisten Menschen setzen den Rezenzeffekt – bewusst oder unterbewusst – ein, indem sie ihr stärkstes Argument an den Schluss setzen.

Ein „doppelter Hattrick“ gelingt Ihnen sogar, wenn Sie es schaffen, den Primär- UND den Rezenzeffekt zu kombinieren. Also mit Ihrem zweitstärksten Argument einsteigen, dann ein schwächeres nennen und mit dem stärksten enden. Das nennt man übrigens auch 2-1-3-Strategie.

Beispiel Kritik

Konstruktive Kritik ist vor allem lösungsorientiert. Bedeutet: Sie bemängeln nicht nur etwas, sondern machen auch Vorschläge für eine Lösung. Viele Kritiker nutzen hierfür die sogenannte Sandwich-Kritik. Bedeutet: Sie verpacken die eigentliche Kritik in zwei positiven Brötchenhälften aus Lob und Anerkennung.

Auch hierbei wirkt der Rezenz-Effekt: Das Lob am Ende bleibt haften und mildert so die eigentliche Schelte (siehe auch: Kontrastprinzip).

Was andere dazu gelesen haben