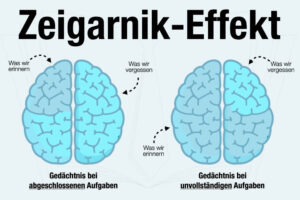

Definition: Was ist der Mere-Exposure-Effekt?

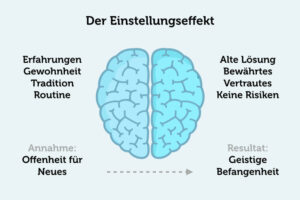

Der Mere-Exposure-Effekt (deutsch: Effekt der Darbietungshäufigkeit) ist ein psychologischer Wahrnehmungs- und Bewertungsfehler (Bias). Einfach erklärt: Er besagt, dass wir Dinge oder Personen positiver bewerten, je öfter wir diese sehen oder uns damit auseinandersetzen.

Entdeckt hat den Mere-Exposure-Effekt der Stanford-Sozialpsychologe Robert Boleslaw Zajonc im Jahr 1968. Laut Zajonc reicht es schon aus, dass wir regelmäßig mit einer Sache Kontakt haben oder ihr „ausgesetzt“ sind, damit wir sie besser beurteilen. Allerdings müssen wir der Person oder dem Objekt zuvor neutral gegenüber gestanden haben. Wer zum Beispiel schon immer Rosenkohl hasste, findet ihn nicht plötzlich toll, nur weil er ihn zum dreißigsten Mal vorgesetzt bekommt.

Mere-Exposure-Effekt im Marketing

Beobachten lässt sich der Mere-Exposure-Effekt überall im Alltag. Vor allem aber das Marketing macht ihn sich häufig zunutze. Beispiel Markteinführung: Soll ein neues Produkt etabliert werden, werden wir mit der Werbung dafür regelrecht bombardiert. Überall lacht es uns auf Plakatwänden an, im TV kommt ein Spot nach dem anderen dazu und im Internet begegnen uns die Banner auf jeder zweiten Seite… Sie werden mit dem Produkt regelrecht „penetriert“ – aber mit Absicht. Denn irgendwann finden Sie es womöglich so gut, dass Sie es kaufen.

Viele Wiederholungen führen zu größerer Akzeptanz bei Kunden und Konsumenten. Das ist die Erkenntnis hinter dem Mere-Exposure-Effekt im Marketing. Im Radio hören Sie deshalb zum Beispiel auch Werbejingles immer und immer wieder (Beispiel: Seitenbacher Müsli). Ebenso wie neue Songs, die dann in jedem Sender rauf- und runtergespielt werden. „Hot rotation“ heißt das in der Fachsprache.

Gut zu wissen: Was beim Mere-Exposure-Effekt im Marketing zusätzlich wirkt, ist der sogenannte Truth-Effekt. Bedeutet: Je häufiger Werbeaussagen präsentiert werden, desto eher werden sie von den Konsumenten als wahr eingestuft.

Mere-Exposure-Effekt Beispiel Partnerwahl

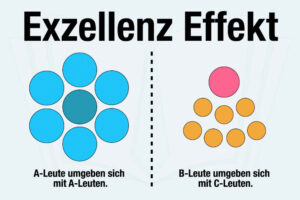

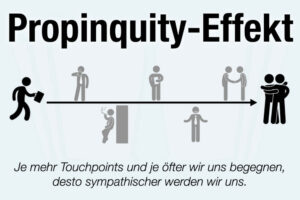

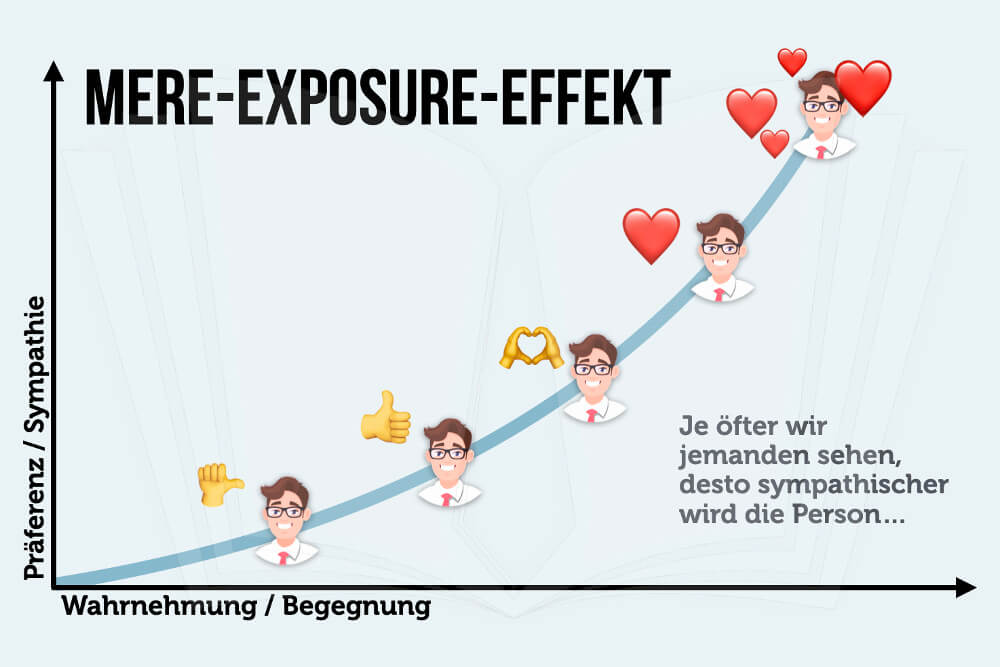

Der Mere-Exposure-Effekt ist längst nicht nur auf Marketing und Werbung beschränkt. Er wirkt genauso in unser Privatleben hinein und nimmt sogar Einfluss auf unsere Sympathien bei der Partnerwahl. Wir müssen einem bestimmten Menschen nur öfter begegnen, schon finden wir sie oder ihn attraktiver.

Der Mere-Exposure-Effekt erklärt damit zum Beispiel auch, warum sich auf der Arbeit so viele Menschen in einander verlieben oder dort ihren Partner fürs Leben finden: Wir verbringen täglich rund 8 Stunden oder mehr auf der Arbeit und werden dort permanent mit den Kollegen konfrontiert. Zugegeben, manche können dabei auch gewaltig nerven. Aber bei den Lieblingskollegen zündet irgendwann der Funke… „1000 und eine Nacht und es hat Zoom gemacht!“

Übrigens: Auch Politiker werden eher gewählt, je öfter wir sie sehen – in der Presse, im Fernsehen oder kurz vor der Wahl auf Wahlplakaten (Wiedererkennungseffekt).

Viele Kontakte machen Freunde

Forscher gehen heute davon aus, dass auch ähnliche Interessen einen Einfluss darauf haben, wie häufig wir uns mit bestimmten Personen umgeben oder befassen (Beispiel: Sportverein). Aber je häufiger Menschen miteinander Kontakt haben, desto mehr Vertrauen entsteht und desto wahrscheinlicher werden sie Freunde – oder mehr.

Darum finden wir uns auf Fotos doof

Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Sie sich manchmal auf Fotos so fremd vorkommen oder hässlich finden? Auch dahinter steckt (in Teilen) der Mere-Exposure-Effekt. Denn Sie begegnen sich selbst tagtäglich im Spiegel. An das Bild haben Sie sich gewöhnt, es ist Ihnen vertraut und Sie mögen sich… Aber das Selbstbild ist eben spiegelverkehrt.

Auf Fotos wiederum sehen Sie sich „richtig herum“ – und das ist Ihnen weniger vertraut und damit prompt weniger sympathisch. Die Diskrepanz im Empfinden zwischen Foto und Spiegelbild hat nichts mit Ihrem Aussehen zu tun oder mit selbstkritischer Betrachtung. Vielmehr mit dem Mere-Exposure-Effekt und unserer Ambiguitätstoleranz – der Voreingenommenheit gegenüber dem Unbekannten.

Gut zu wissen Vor allem die ungewohnten Asymmetrien auf den Fotos empfinden viele als tendenziell unattraktiv. Psychologen gehen davon aus, dass dieses Phänomen bei Fotos und Selfies weniger wird, je mehr Fotos wir von uns sehen. Auch hier tritt also wieder eine Gewöhnung und damit der Mere-Exposure-Effekt ein.

Mere-Exposure-Effekt Beispiel Ernährung

Säuglinge haben eine Vorliebe für süße Speisen. Süße signalisiert dem Kind, dass die Nahrung nicht giftig ist. Sobald eine Nahrung jedoch negative Konsequenzen wie etwa Durchfall oder Bauchschmerzen auslöst, wird sie als „gefährlich“ eingestuft und gemieden. Dafür greifen wir erneut zu einem Essen, das wir ohne Probleme vertragen. Hierbei spielt nicht nur die genetische Programmierung, sondern auch der Mere-Exposure-Effekt wieder eine Rolle.

Ob wir etwas mögen, hängt von der Gewöhnung ab. Was wir mögen, ist wiederum davon abhängig, was wir schon als Kinder vorgesetzt bekommen haben. Dabei kommen mehrere Faktoren zusammen:

-

Kultur

Abhängig davon, wie Speisen zubereitet werden, welche Temperatur, welche Gewürze bei der Zubereitung typisch sind, bilden sich schon früh Präferenzen.

-

Belohnung

Werden wir mit Nahrungsmitteln belohnt (Schokolade), bevorzugen Kinder diese.

-

Vorbild

Ebenso bevorzugen Kinder häufig die gleichen Nahrungsmittel wie diejenigen, mit denen sie regelmäßig essen (Eltern, Geschwister).

-

Schicht

Nahrungsmittel, die von einer bestimmten sozialen Schicht bevorzugt werden, können ebenfalls erstrebenswert sein, wenn jemand dieser Schicht angehören möchte (Beispiel: Hummer, Kaviar).

-

Religion

Bestimmte Nahrungsmittel scheiden aufgrund der Religionszugehörigkeit aus. Hier kann kein Mere-Exposure-Effekt entstehen, weil der Kontakt komplett fehlt.

In all den Fällen sorgt der Mere-Exposure-Effekt für Geschmacksvorlieben einerseits. Gleichzeitig kennen Sie sicher das Phänomen, dass Ihnen ein bestimmtes Gericht irgendwann „zu den Ohren herauskommt“… Etwas, was wir eigentlich mögen, haben wir zu häufig gegessen und sind es jetzt satt.

Der Mere-Exposure-Effekt wird hierbei von einem anderen Effekt überlagert: der spezifisch-sensorischen Sättigung. Diese bewirkt, dass es zu einer Abschwächung der Vorliebe kommt, wenn sich diese ständig wiederholt. Die spezifisch-sensorische Sättigung ist ein Alarmsignal unseres Körpers, um einer einseitigen Mangelernährung vorzubeugen.

Was andere dazu gelesen haben