Definition: Was ist der Minoritätseffekt?

Der Minoritätseffekt (auch: Minoritäteneinfluss) beschreibt den überzeugenden Einfluss einer Minderheit auf eine Mehrheit – wenn diese kleine Gruppe nur laut und vehement genug ist. Der Effekt zeigt sich in der Politik und Kunst ebenso wie in der Wissenschaft und Wirtschaft. Er kann Veränderungen und Fortschritte ebenso bewirken wie verhindern.

Minoritätseffekt Experiment: Ich sehe was, was du nicht siehst!

Der Psychologe Serge Moscovici hat den Minoritätseffekt in einigen Studien untersucht. Bei einem Experiment zeigte er mehreren Teilnehmern farbige Dias die allesamt blaue Farbflächen zeigten. Anschließend sollten die Probanden sagen, welche Farbe die Bilder hatten – nicht wirklich schwer…

Was die Versuchspersonen nicht wussten: Es gab zwei eingeweihte Querulanten in der Gruppe, die vehement behaupteten, das Dia sei grün – und das hatte Einfluss: Am Ende behaupteten 8,4 Prozent der Teilnehmer durchweg grüne Bilder gesehen zu haben, 32 Prozent meinten wenigstens einmal ein grünes Dia erkannt zu haben – obwohl vor dem Experiment die farbliche Sehfähigkeit aller Teilnehmer geprüft wurde.

Wie funktioniert der Minoritätseffekt?

Bei der Studie von Serge Moscovici übernahmen seine wissenschaftlichen Mitarbeiter die Rolle der eingeweihten Minorität. Deshalb konnten sie auch vergleichsweise souveränen auftreten und machten einen kompetenten Eindruck. Man könnte auch sagen: Sie besaßen natürliche Autorität.

Das Experiment wurde daher nochmal wiederholt. Diesmal trug einer der Querulanten eine glasbausteindicke Brille und verhielt sich auch sonst sonderbar. Prompt schrumpfte sein Einfluss auf die Gruppe. Auch konnte die Minderheit nichts mehr ausrichten, wenn sich bereits eine starke Mehrheit gebildet hatte, die von der Farbe „Blau“ felsenfest überzeugt war.

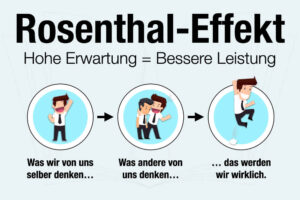

Minderheit muss souverän und kompetent wirken

Der Minoritätseffekt tritt daher nur auf, wenn sich die Minderheit zuvor nicht durch atypisches Verhalten oder durch Zweifel an der Kompetenz disqualiziert.

Tritt eine kleine Gruppe aber mit dem nötigen Respekt, besonders lautstark und vehement (= meinungsstark) auf, kann sie eine Mehrheit mindestens verunsichern, wenn nicht gar deren Urteil sogar so beeinflussen, dass es der eigenen Wahrnehmung und Erfahrung widerspricht.

Gruppenzwang: Das Asch-Experiment

Das Gegenteil zum Minoritätseffekt ist der Majoritätsdruck oder Gruppenzwang. Eines der bekanntesten Experimente dazu stammt von dem Psychologen Solomon Asch aus dem Jahr 1951. Er trieb es mit dem Gruppendruck regelrecht auf die Spitze…

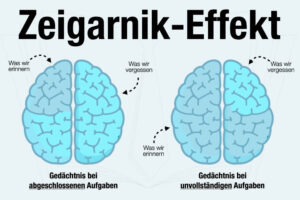

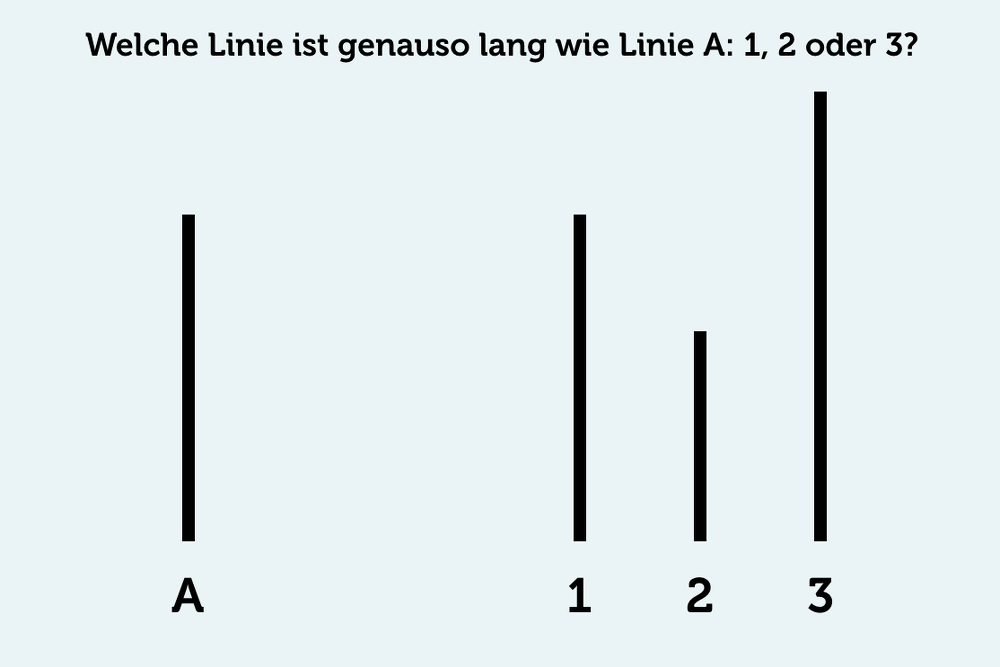

Bei dem heute in der Sozialpsychologie legendären Asch-Experiment zeigte er Probanden viel Linien, von denen zwei gleich lang waren. Die längere und kürzere Linie waren mit bloßem Auge sofort zu erkennen – wie in dieser Grafik:

In diesem Fall aber war die Mehrheit der Gruppe eingeweiht – allesamt Kollegen von Asch. Und diese behaupteten nun geschlossen die kurze Linie sei genauso lang wie eine andere. Obwohl jeder sehen konnte, dass das objektiv falsch ist, stimmten dem mehr als 50 Prozent der Teilnehmer zu. 5 Prozent zeigten regelrecht blinden Gehorsam und stimmten kategorisch immer mit der Mehrheit. Nur knapp 25 Prozent der Teilnehmer monierten, dass hier offenbar eine Mehrheit versuche, das Ergebnis zu beeinflussen.

Warum funktioniert der Gruppenzwang?

Später befragte der Sozialpsychologe die Teilnehmer, warum sie sich gegen ihre eigene Meinung und Wahrnehmung entschieden hatten. Die Begründungen: Einige gaben an, zunächst unsicher gewesen zu sein. Weil sich aber die Mehrheit sicher schien, hätten sie zugestimmt.

Andere gaben zu, Angst vor Repressalien gehabt zu haben, wenn Sie sich gegen die Mehrheit gestellt hätten. Wieder andere wollten wegen ihrer abweichenden Meinung einfach nicht aus der Gruppe hervorstechen. Und einige wenige behaupteten sogar, es tatsächlich ganz genauso wie die Mehrheit gesehen zu haben.

Was andere dazu gelesen haben