Bedeutung: Was ist der Maluma-Takete-Effekt?

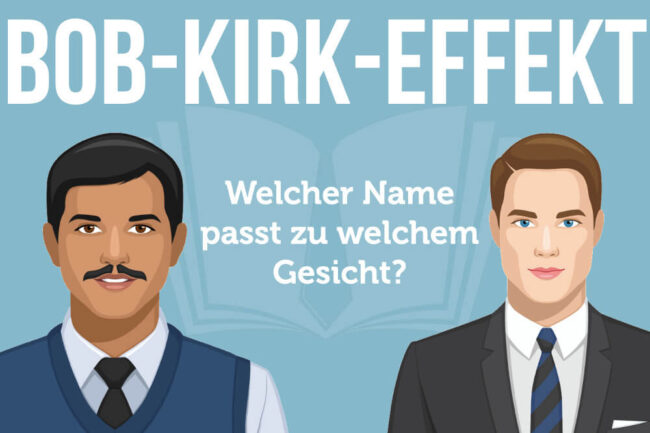

Der Maluma-Takete-Effekt (auch: Bouba-Kiki-Effekt) beschreibt das Phänomen, dass Kunstnamen in mehreren Sprachen und Kulturen die gleichen Assoziationen wecken. Das gilt nicht nur für Nonsens-Begriffe, sondern auch für Vornamen (siehe Bob-Kirk-Effekt).

Der Name Maluma-Takete-Effekt geht auf den deutschen Psychologen Wolfgang Köhler zurück. Er zeigte im Jahr 1929 Versuchtseilnehmern verschiedene Figuren, denen sie die Kunstnamen „Maluma“ oder „Takete“ zuordnen sollten. Obwohl die Namen keinerlei Bedeutung haben, gab es hohe Übereinstimmung bei den Probanden: 90 Prozent der Teilnehmer waren der Meinung, dass „Maluma“ zu einer rundlichen Figur gehört, während „Takete“ für eine spitze Figur mit Ecken steht.

Bouba-Kiki-Effekt

Die Studien wurden vom indischen Neurowissenschaftler Vilayanur Subramanian Ramachandran und Edward Hubbard im Jahr 2001 wiederholt – diesmal mit den Kunstnamen „Bouba“ und „Kiki“ – gleiches Ergebnis: 98 Prozent der Teilnehmer ordneten das rundliche Symbol dem Wort „Bouba“ zu, der Begriff „Kiki“ weckte eher Assoziationen für ein Objekt mit spitzen, scharfen Ecken und Kanten.

Maluma-Takete-Effekt Bedeutung

Der Maluma-Takete-Effekt lässt vermuten, dass die Bedeutung von Worten über Sprachgrenzen und sogar Sprachfamilien hinweg gleich empfunden wird. Je nachdem, wie das Wort oder ein Name klingt, assoziieren wir damit gleiche Formen.

Studien der kanadischen Entwicklungspsychologin Daphne Maurer zeigen, dass sich selbst bei kleinen Kindern von zweieinhalb Jahren der Maluma-Takete-Effekt nachweisen lässt. Für die Wirkung ist zudem unerheblich, ob es sich um Nonsens-Begriffe oder echte Vornamen handelt.

Namen und Assoziationen

Neben den visuellen Merkmalen wie „rund“ oder „spitz“ werden den Begriffen und Namen auch andere Eigenschaften zugeordnet:

Maluma |

Takete |

| Rund | Spitz |

| Gemütlich | Scharf |

| Unbeschwert | Hart |

| Freundlich | Abweisend |

Erklärung: Warum gibt es den Maluma-Takete-Effekt?

Wissenschaftler glauben heute, der Maluma-Takete-Effekt hat weniger mit Sprache, dafür umso mehr mit der Aussprache zu tun. Genauer: Bei dem Effekt spielt die Form des Mundes bei der Wortbildung die entscheidende Rolle: „Bouba“ wird mit rundem Mund gesprochen, ebenso „Maluma“. Bei „Kiki“ und „Takete“ hingegen wird der Mund eckig und gestrafft geöffnet.

Hinzu kommt, dass bei den Wörtern Kiki und Takete die koronalen (t) beziehungsweise dorsalen (k) Konsonanten härter klingen als zum Beispiel die labialen „l“ und „m“ in Maluma.

Maluma-Takete-Effekt Kritik

Studien der Sprachpsychologin Suzy J. Styles und der Sprachwissenschaftlerin Lauren Gawne kritisieren, dass der Maluma-Takete-Effekt beziehungsweise Bouba-Kiki-Effekt nicht globale gelten kann. Bei japanischen Sprechern führe „Maluma“ zu Problemen, weil der Konsonant „l“ im Japanischen nicht existiert.

Was bedeutet der Maluma-Takete-Effekt im Alltag?

Namen sind Nachrichten. Sie haben nicht nur eine Bedeutung, sondern ebenso eine Wirkung. Allein der Klang weckt bestimmte Assoziationen. Als Teil der nonverbalen Kommunikation hat der Maluma-Takete-Effekt daher Einfluss darauf, welche Eigenschaften wir mit Vornamen assoziieren, noch bevor wir den Menschen kennen.

Ob Jungennamen, Mädchennamen oder Produktnamen: Wir alle neigen zum Schubladendenken und entscheiden daher intuitiv, ob wir jemanden sympathisch finden oder negativ beurteilen.

Ungewöhnliche und kreative Vornamen

Klingt ein Vorname harmonisch und passend zur Person, stehen die Chancen gut, dass wir dem Menschen offen begegnen. Stellt sich aber zum Beispiel der neue Kollege mit einem Namen vor, den wir als unpassend empfinden, haben wir erst einmal ein unbestimmtes Störgefühl. Weil es immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund in der Bevölkerung gibt, wirkt hier meist der Klang des Vornamens zuerst. Auch die Leidenschaft einiger Eltern, ihren Kindern möglichst ungewöhnliche und kreative Vornamen zu geben, führen zu einem ähnlichen Effekt.

Für Unternehmen, Führungskräfte und Personaler ist es daher wichtig, den Maluma-Takete-Effekt im Hinterkopf zu behalten. Denn natürlich sagen exotische oder ungewohnt klingende Namen nichts über einen Bewerber oder Menschen und seine Fähigkeiten aus…

Was andere dazu gelesen haben