Definition: Was ist der Bystander-Effekt?

Der Bystander-Effekt beschreibt die Untätigkeit von Umherstehenden bei einem Notfall oder gar Verbrechen. So nimmt bei jedem Notfall die Wahrscheinlichkeit, dass einem geholfen wird, mit steigender Anzahl der Umstehenden ab. Kurz: Je mehr Menschen zuschauen, desto weniger helfen.

Nichts hören, nichts sehen, nichts tun: Der Bystander-Effekt (auch: Zuschauereffekt oder Genovese-Syndrom) wurde inzwischen mehrfach psychologisch untersucht und erklärt einen eigentlich unerklärlichen sozialen Defekt – die Unbarmherzigkeit und Tatenlosigkeit von Passanten und Gaffern.

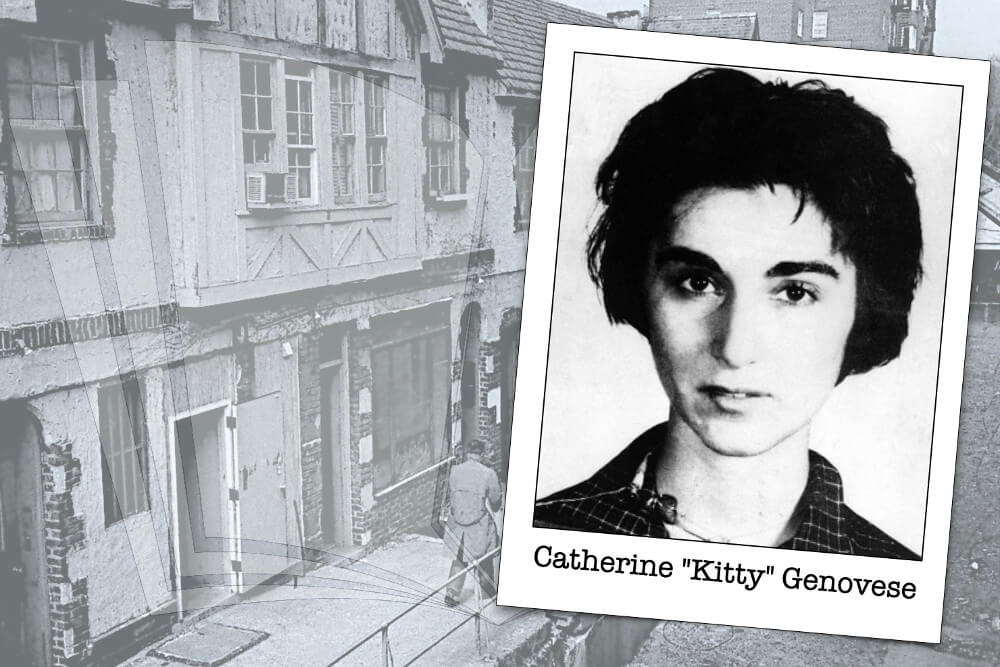

Bystander-Effekt Ursprung: Der Mord an Kitty Genovese

Es war kalt am Morgen des 13. März 1964. Catherine „Kitty“ Genovese, 28, kam gerade von ihrer Schicht in „Ev’s 11th Hour Sports Bar“ in New York nach Hause. Sie arbeitete dort als Managerin und war ebenso beliebt wie zuverlässig. Gegen 3.15 Uhr erreichte sie den Parkplatz, der etwa 30 Meter von ihrer Wohnungstür um die Ecke entfernt lag. Abgespannt und müde stieg sie aus dem Auto, als sich Winston Moseley von hinten näherte und sofort auf die junge Frau einstach.

Kitty schrie um Hilfe, flehte um ihr Leben. Zahlreiche Nachbarn hörten es. Vereinzelt gingen Lichter in den Häusern an. Einige Anwohner öffneten die Fenster, andere Passanten blieben stehen und sahen zu. Erst als einer von ihnen Moseley anherrschte, ließ dieser von Genovese ab. Blutüberströmt schleppte sich die schwerverletzte Kitty zu ihrer Wohnung. Allein.

Wie kommt es zum Bystander-Effekt?

Es kam noch schlimmer: Als sie außer Sichtweite der Nachbarschaft war, kehrte Moseley zurück. Eiskalt folgte er ihrer Blutspur und stöberte sie vor ihrem Apartment auf. Obwohl die junge Frau kaum noch bei Bewusstsein war, hielt den wahnsinnigen Täter nichts davon ab, sie noch zu vergewaltigen und auszurauben. Eine halbe Stunde lang dauerte Kitty’s Martyrium. Dann erlag sie den Folgen des brutalen Angriffs auf der Fahrt ins Krankenhaus…

Ihr Mörder, ein geisteskranker Serientäter, konnte gefasst werden und wurde zum Tode verurteilt. Als die Behörden den Fall jedoch untersuchten, offenbarte sich das ganze Ausmaß des Verbrechens, über das die „New York Times“ am 27. März 1964 schrieb: „Mehr als eine halbe Stunde lang schauten 38 achtbare, gesetzestreue Bürger in Queens zu, wie ein Mörder eine Frau in Kew Gardens belästigte und auf sie einstach.“ Einige Passanten gaben später gar zu Protokoll, sie hätten gedacht, es handele sich lediglich um einen Beziehungsstreit.

38 Menschen – keiner half. Sie waren lediglich Zuschauer – „Bystander“.

Weitere Bystander-Effekt Beispiele

Immer wieder ereignen sich solch verstörende Verbrechen. 1983 zum Beispiel wurde in Bedford, Massachusetts, eine Frau in einer Bar von mehreren jungen Männern stundenlang vergewaltigt, ohne dass einer der anderen Bar-Besucher einschritt. Der skandalöse Fall schlug solche Wellen, dass er 1988 mit Jodie Foster in der Hauptrolle unter dem Titel „Angeklagt“ verfilmt wurde.

Erst im Oktober 2009 sahen ganze 20 Zeugen zu, wie ein 15-jähriges Mädchen in Richmond, Kalifornien, auf offener Straße überfallen und sexuell missbraucht wurde. Statt dem Mädchen zur Hilfe zu eilen oder die Polizei zu rufen, lachten einige der Passanten noch oder machten Fotos mit ihren Handys…

Bystander-Effekt Experiment: Kein barmherziger Samariter!

Ein weiteres Bystander-Experiment initiierten die Psychologen John Darley und C. Daniel Batson in Princeton. Ihnen ging es um die Beziehung zwischen Religion und Mitmenschlichkeit. Zu Beginn des Experiments wurden Priesterschüler gebeten, einen Gottesdienst über „den barmherzigen Samariter“ vorzubereiten. Die Bibelgeschichte handelt von einem Mann, der bestohlen und misshandelt und von niemandem beachtet wird, bis der barmherzige Samariter ihm hilft. Die Parabel appelliert an die Menschlichkeit.

Was die Priesterschüler nicht wussten: Während sie den Samariter-Gottesdienst hielten, tauchte ein Schauspieler auf, der auf dem Boden saß und einen hilfsbedürftigen Obdachlosen mimte. Das Ergebnis war jedoch verblüffend: Mehr als die Hälfte der angehenden Priester bemerkten den Obdachlosen überhaupt nicht. Einige gingen sogar im wahrsten Sinne des Wortes über ihn hinweg.

Bystander-Effekt Psychologie: 5 Stufen

Eingehend untersucht haben den Bystander-Effekt und dessen Beispiele die Sozialpsychologen Bibb Latané und John Darley. Bei den Studien identifizierten Sie 5 Stufen, die jeder Passant durchmacht, bevor er einem Unfallopfer hilft:

- Stufe: Wahrnehmung

Das Ereignis, der Notfall wird bemerkt – oder übersehen: durch Störquellen, Ablenkung oder eigene Eile. - Stufe: Interpretation

Befindet sich die Person wirklich in Not? Gibt es andere, die helfen könnten (Pluralistische Ignoranz)? - Stufe: Verantwortung

Will ich in der Situation die Verantwortung übernehmen und als Erste(r) einschreiten, erste Hilfe leisten oder Unterstützung anbieten? - Stufe: Kompetenz

Habe ich das Gefühl, mit meinen Fähigkeiten überhaupt angemessen helfen zu können? Bin ich körperlich stark genug oder medizinisch kompetent, um einzuschreiten? - Stufe: Entscheidung

Nach all dem Abwägen: Helfe ich oder nicht? Geholfen wird in der Regel, wenn der Nutzen der Rettung des Opfers größer ist, als die Kosten – zum Beispiel Zeitaufwand oder Prügelei.

Der Haken: Auf jeder dieser 5 Stufen bilden andere Menschen ein zunehmendes Hindernis. So muss jemand, bevor er hilft, den Notfall als solchen erst einmal erkennen. Je mehr Menschen aber anwesend sind, desto weniger bedrohlich wirkt die Situation.

Gut Gelaunte helfen eher

Wie McMillen, Sanders und Solomon 1977 nachwiesen, kann selbst die eigene Laune beeinflussen, ob man die Situation als bedrohlich und einschreitenswert beurteilt oder nicht. Konkret: Gut Gelaunte helfen eher als Miesepeter.

Selbst das Verhalten der Umstehenden beeinträchtigt unser Verantwortungsempfinden: Je mehr Passanten das Geschehen „übersehen“, desto eher kommt es zur sogenannten Gruppenignoranz: „Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen!“ Zumindest tun dann alle so, als wäre nichts. Nicht selten warten die Passanten, Zuschauer und Gaffer nur darauf, dass ein anderer (!) eingreift und den ersten Schritt wagt.

Womöglich glaubt der Einzelne auch, die anderen seien zur Unterstützung besser geeignet – etwa, weil sie kräftiger oder kompetenter sind. „Verantwortungsdiffusion“ heißt dieses psychologische Phänomen in der Fachwelt. Das macht es aber nicht besser.

Straftatbestand: Unterlassene Hilfeleistung

Unterlassene Hilfeleistung stellt nach § 323c Strafgesetzbuch in Deutschland eine Strafttat dar. Ebenso die „Behinderung von hilfeleistenden Personen“. Bystandern drohen damit unter Umständen eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine saftige Geldstrafe. Ausgenommen von der Hilfeleistung in Notsituationen sind nur Personen, die dadurch erhebliche Gefahr für sich selbst befürchten müssen.

Was sich gegen den Bystander-Effekt und Verantwortungsdiffusion tun lässt?

Kurze Antwort: wenig. Die Polizei und Wissenschaftler empfehlen Opfern, ihren Hilferuf nicht an die Allgemeinheit zu richten, sondern ganz gezielt eine Person herauszupicken und an diese zu appellieren: „Helfen Sie mir!“ So wird die Verantwortungsdiffusion aufgebrochen.

Ein anderer Weg ist, solche Artikel zu lesen. Das generelle Bewusstsein für die Existenz des Phänomens sorgt bereits dafür, dass der Bystander-Effekt weniger wirkt. Versuchspersonen, die zum Beispiel von Latanés und Darleys Studien lasen, halfen in Notfällen fast doppelt so oft wie andere. Wer den Bystander-Effekt kennt, wird somit seltener zum Bystander.

Was andere dazu gelesen haben