Definition: Was ist der Ostrich-Effekt?

Der Ostrich-Effekt beschreibt das psychologische Phänomen der Verdrängung. Treten Probleme oder Gefahren auf, neigen Betroffene sprichwörtlich dazu, den Kopf in den Sand zu stecken. Bedeutet: Sie verschließen ihre Augen davor, verleugnen Realitäten, ignorieren Tatsachen oder ducken sich bei unangenehmen Arbeiten einfach weg.

Synonym zum Ostrich-Effekt wird auch von „Vogel-Strauß-Politik“, „Straußenpolitik“ oder „Vogel-Strauß-Taktik“ gesprochen (engl. Ostrich = Vogel Strauß).

Der Strauß steckt seinen Kopf nicht in den Sand!

Der Effekt-Name basiert letztlich auf einem Irrtum: Der Vogel Strauß steckt seinen Kopf bei Gefahr nicht in den Sand. Entstanden ist das Gerücht bereits im Altertum: Wenn Strauße etwas vom Boden aufheben, ist ihr Kopf durch die Luftspiegelung kaum zu sehen. Deshalb dachten viele, er würde den Kopf in den Sand stecken. Bei Gefahr legt sich der Vogel aber flach auf sein Nest und vertraut auf seine natürliche Feder-Tarnung.

Bedeutung: Warum ist der Ostrich-Effekt so gefährlich?

Zunächst sind die Signale eindeutig: Irgendwas stimmt nicht! Der Kollege oder Chef, der Freund oder die Freundin reagieren anders als sonst. Oder es gibt Anzeichen für ernsthafte Probleme im Projekt oder gar eine Unternehmenskrise. Es knirscht im Getriebe, wie man im Sprichwort sagt…

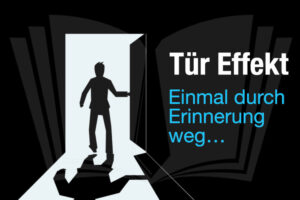

Es gibt nur wenige Menschen, die solche atmosphärischen Störungen nicht wahrnehmen. Aber viele, die damit nicht richtig umgehen: Eine große Zahl macht dann einfach weiter, als sei nichts passiert. „Business as usual“ – doch das wirkt wie ein Schwelbrand, der hinter verschlossener Tür heimlich weiter lodert. Wer zu lange tatenlos abwartet und hofft, das Problem aussitzen zu können, riskiert einen veritablen Backdraft, sobald die Tür doch aufgeht.

Der Ostrich-Effekt macht passiv

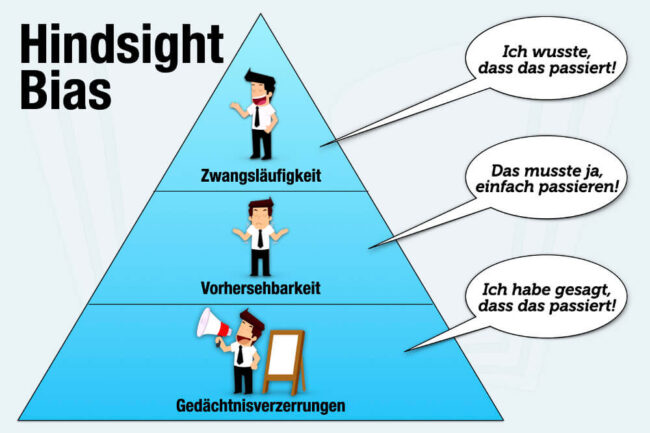

Der renommierte US-Verhaltensökonom George Loewenstein von der Carnegie Mellon Universität beschrieb als erster das Verhalten von Investoren, die ihren Kopf lieber in den Sand stecken, wenn die Börse „bärig“ wird – also die Aktien-Kurse sinken. Viele Anleger würden dann abwarten und hoffen, dass das wieder weggeht, obwohl die Börse schon in rasantem Tiefflug ist. „Zu wissen, dass etwas Schlimmes passiert, ist schmerzhafter als zu ahnen, dass es passieren könnte. Also harren viele aus“, sagt Loewenstein.

Das Fatale am Ostrich-Effekt ist: Sobald wir uns in dieser Schockstarre befinden, werden wir resistent gegenüber neuen Informationen, Warnungen oder Ratschlägen (siehe: Bumerang-Effekt). Der Effekt liefert damit auch eine Erklärung dafür, warum selbst kluge Menschen in ihrer Karriere feststecken oder privat seit Jahren in einer toxischen Beziehung verweilen und wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren.

Der Ostrich-Effekt verhindert, dass wir sehen, was zu tun ist – und es auch tun!

Was kann ich gegen den Ostrich-Effekt tun?

Mit dem Wegschauen, Wegducken und Abtauchen beseitigen wir die Probleme nicht. Im Gegenteil: Sie werden größer und entwickeln das Potenzial, sich zur echten Katastrophe auszuweiten. Wir selbst entwickeln dabei noch mehr Angst davor und verbrauchen für diese Vermeidungstaktik unglaublich viel Energie.

Das lässt sich besonders gut am sogenannten Depletion-Effekt beobachten – dem Paradoxon der Prokrastination: Bei dem Versuch, es uns leichter zu machen, indem wir lästige Aufgaben aufschieben, machen wir es uns tatsächlich nur schwerer. Wir sparen vielleicht jetzt etwas Energie, drücken uns vor Verantwortung – aber das hat Konsequenzen: Es zehrt permanent an unserem schlechten Gewissen und hinterher müssen wir umso härter nachholen, was wir vorher aufgeschoben haben.

Den Stier bei den Hörnern packen

Die Lösung ist theoretisch so einfach wie sie in der Praxis so unglaublich schwer umzusetzen ist: nicht „Augen zu“ und durch, sondern „Augen auf“ und direkt darauf zu! Die Strategien:

- Aussprechen statt totschweigen.

- Handeln statt abwarten.

- Den Stier bei den Hörnern packen statt mit roten Handtüchern zu werfen.

Sobald Sie zum Beispiel eine Verstimmung in der Beziehung spüren, könnten Sie sagen: „Ich glaube, ich habe gerade etwas unglaublich Dummes gesagt. Entschuldigung…“ Oder im Meeting fragen: „Woran liegt es, dass wir immer wieder an diesen Punkt gelangen – aber nie darüber hinaus? Lasst uns die Sache doch mal ganz offen besprechen: Warum beißen wir uns hieran regelmäßig fest?“

Realistisch betrachtet gibt es nur zwei Dinge, die uns daran hindern, den Ostrich-Effekt zu überwinden: unser Stolz und fehlender Mut.

Was andere dazu gelesen haben