Definition: Was ist der Status-quo-Effekt?

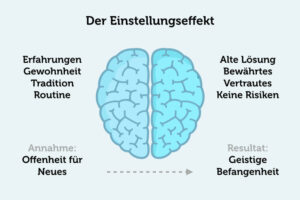

Beim Status-quo-Effekt (auch: Ist-Zustand-Verzerrung) handelt es sich um eine Fehleinschätzung, bei der der gegenwärtige Zustand – der Status quo – überbewertet wird und so eine Veränderungen verhindert. Synonym wird auch von „Status-quo-Verzerrung“, „Status-quo-Fehler“ oder „Status-quo-Bias“ gesprochen.

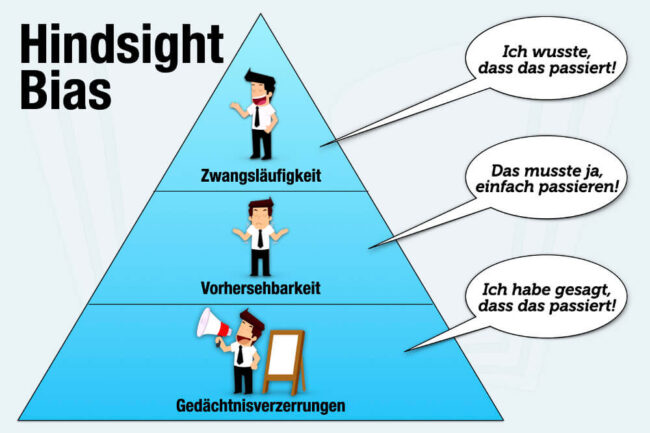

Namensgeber des Effekts ist der Psychologe Daniel Kahneman sowie die Wirtschaftswissenschaftler Richard Thaler und Jack Knetsch. Laut ihren Studien zum Status-quo-Effekt stecken hinter dem Psychophänomen zwei weitere kognitive Verzerrungen:

- Verlustaversion (auch: Loss Aversion)

Bei der Verlustaversion werden Verluste stärker empfunden als Gewinne. Eine Veränderung des status quo wird als starker Verlust eingeschätzt. - Besitztumseffekt (auch: Endowment Effekt)

Der Besitztumseffekt beschreibt das Phänomen, dass Menschen höher bewerten, was ihnen schon gehört. In dem Fall auch wieder der status quo.

Der Status-quo-Effekt liefert zugleich eine Erklärung dafür, warum notwendige Reformen – wirtschaftliche wie politische – nicht angepackt werden und warum es so vielen so schwer fällt, Stereotype abzulegen oder sich flexibel neuen Herausforderungen anzupassen.

Status-quo-Effekt Beispiele: Die Macht der Gewohnheit

Hinter dem Status-quo-Effekt steckt das, was viele umgangssprachlich die „Macht der Gewohnheit“ nennen: Wir greifen immer wieder zu denselben Marken und Produkten, essen beim selben Lieblingsitaliener immer dieselbe Pizza, fahren denselben Weg zur Arbeit, nutzen tagtäglich die gleichen Routinen… Im Alltags-Kleinklein mag das noch zeitsparend sein. Im Job ist es gefährlich.

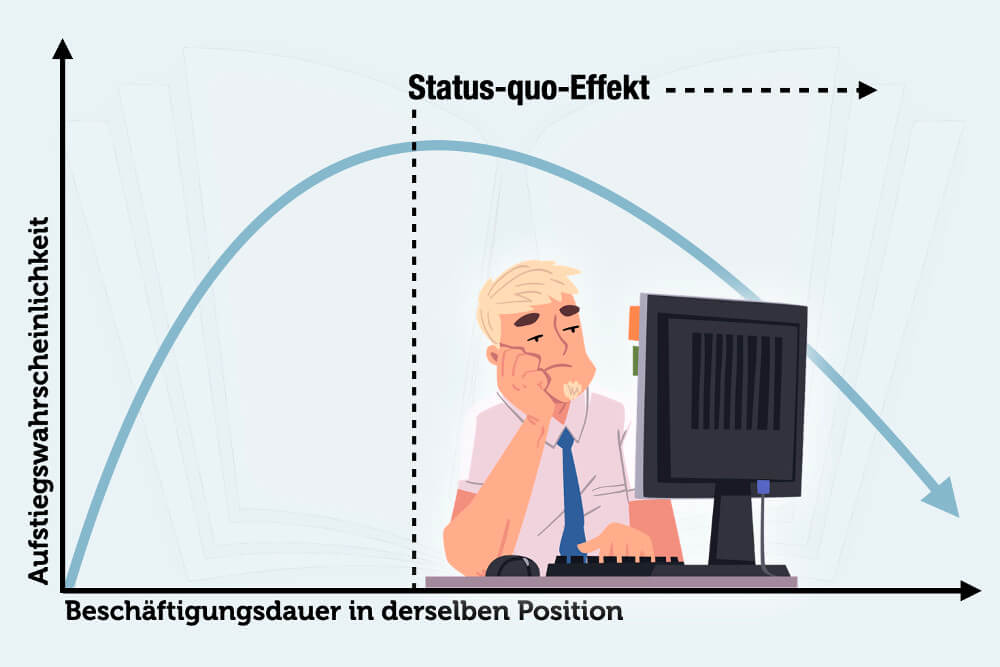

Wer sich beruflich kaum noch verändert, der droht in der aktuellen Position irgendwann regelrecht festzukleben. „Klebeeffekt“ wird das in der Fachsprache deshalb auch genannt. Selbst wenn Sie gute Leistungen bringen und qualifiziert sind, gehen die Beförderungen an andere Kollegen. Das Fiese daran: Mit der Zeit wird Ihnen zunehmend unterstellt, dass sich Ihre Erfolge und Kompetenzen nicht weiterentwickeln. Es droht der völlige Karrierestillstand…

Ab wann setzt der Status-quo-Effekt ein?

Ein exakter Zeitpunkt, ab dem der Status-quo-Effekt einsetzt, lässt sich nur schwer bestimmen. Das hängt vom individuellen Jobzyklus ab. Als Faustregel können Sie sich aber merken: Alle 3-5 Jahre sollte es eine berufliche Veränderung im Job geben.

Das muss keine komplette Neuorientierung sein. Aber es sollten neue Aufgaben, neue Projekte oder Kompetenzen oder mehr Verantwortung dazu kommen. Wer hingegen 5 Jahre oder länger ohne jede Veränderung in derselben Position verweilt, dem droht die Karrieresackgasse und Status-quo-Effekt.

Bedeutung: Wie wirkt der Status-quo-Effekt?

Was den Status-quo-Effekt so gefährlich macht: Er wirkt von innen UND von außen. Wer sich nicht verändert oder weiterentwickelt, dem unterstellen Vorgesetzte und Kollegen irgendwann Trägheit, Tristesse und Stumpfsinn. Das Image klebt an einem, wie man selbst an der Position.

Noch schlimmer aber wirkt die eigene, zunehmende Bequemlichkeit. Wir machen es uns in der eigenen Komfortzone gemütlich, arrangieren uns mit dem Status quo und erfreuen uns an der vermeintlichen Stabilität und Sicherheit. Die mentale Schranke geht zu: Jede Veränderung birgt jetzt ein Risiko. Wir könnten den finanziellen und sozialen Status in der Gruppe verlieren, müssten uns neu behaupten und beweisen, womöglich von vorne anfangen… Bloß nicht!

Status-quo-Effekt Experiment

Wie mächtig mentale Gewohnheitseffekte wirken, können Sie mit einem einfachen Experiment an sich selber testen: Falten Sie dazu einfach die Hände wie zum Gebet und legen Sie dabei die Daumen übereinander. Nun tauschen Sie die Daumen: Der, der üblicherweise oben liegt, kommt nach unten – und umgekehrt… Wie fühlt sich das an: Ungewohnt? Unangenehm? Das Gehirn feuert jetzt unablässig Störgefühle: „Das ist falsch!“ Für die meisten Menschen ist das Gefühl so unschön, dass sie die Daumen sofort zurück wechseln. Und das nur bei einer simplen Geste! Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn Sie eine größere Lebensveränderung angehen…

Wer ist vom Status-quo-Effekt betroffen?

Der Status-quo-Effekt betrifft alle – und keineswegs nur Menschen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis. Unser Gehirn neigt generell dazu, komplexe Situationen oder Herausforderungen zu lösen, indem es auf Bekanntes zurückgreift. Die Sprichwörter kommen nicht von ungefähr: „Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht.“ Oder: „Was man hat, das hat man.“

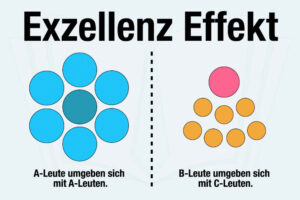

Aus der Psychologie wissen wir heute, dass es zwei grundsätzliche Entscheidungstypen gibt: den Genügsamen (Satisficer) und den Maximierer (Maximizer). Letzterer versucht aus einem perfektionistischem Drang heraus, alle Informationen gründlich gegeneinander abzuwägen und das Optimum zu wählen. Genügsame hingegen treffen zwar deutlich schnellere Entscheidungen – sie sind aber auch anfälliger für den Status-quo-Effekt. Erst recht, wenn es mehrere Alternativen gibt – wie zum Beispiel bei einem Jobwechsel…

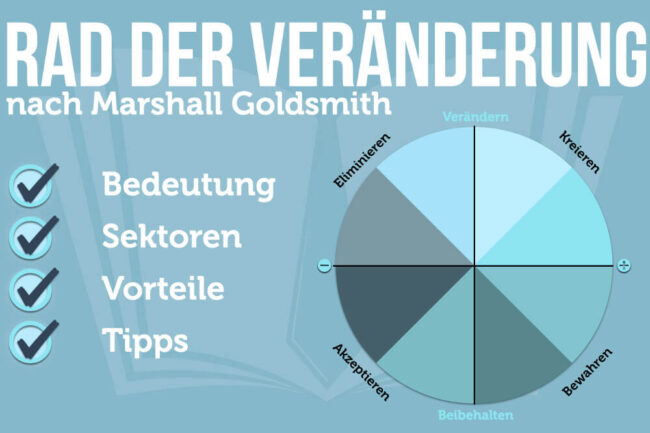

Was kann ich gegen den Status-quo-Effekt tun?

Der erste und wichtigste Schritt ist immer Prävention: Lassen Sie es gar nicht erst soweit kommen, dass Sie irgendwo festkleben. Versuchen Sie sich permanent weiterzuentwickeln (siehe: lebenslanges Lernen) – vor allem beruflich. Es muss nicht gleich eine Beförderung sein: Kleine Schritte sind besser als keine Schritte!

Weitere bewährte Empfehlungen sind:

1. Machen Sie Ihre beruflichen Ziele deutlich

Werden Sie sichtbarer und signalisieren Sie immer wieder aktiv gegenüber dem Team oder Vorgesetzten, dass Sie eine höhere Stelle oder mehr Verantwortung anstreben. Karriere ist kein Zufall – sie wird gemacht. Vor allem von Ihnen selbst: Zeigen Sie Ihrem Chef, dass Sie nicht ewig auf der aktuellen Position bleiben, sondern sich weiterentwickeln wollen. Vor allem im regelmäßigen Mitarbeitergespräch sollten Sie Ihre beruflichen Ziele genau formulieren und gemeinsam überlegen, wie Sie das Unternehmen dabei fördern kann.

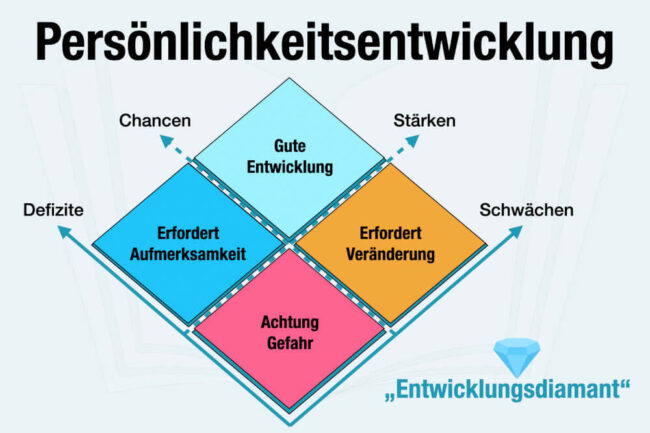

2. Stoßen Sie neue Projekte an

Warten Sie nicht nur darauf, dass man Sie bei Ihrer Entwicklung fördert und unterstützt. Nicht wenige Arbeitgeber möchten dabei zuerst Eigeninitiative und Selbstverantwortung sehen. Das kann bedeuten, dass Sie mehr Vorschläge und Ideen einbringen sowie zeitgemäße Projekte anstoßen – oder dass Sie auch selbst in sich und Ihre Entwicklung investieren. Zum Beispiel in Form einer Fortbildung oder durch ein Coaching. Auch das ist ja eine Art Projekt zur Persönlichkeitsentwicklung.

3. Wechseln Sie den Arbeitgeber

Sollte es beim aktuellen Arbeitgeber keinerlei Perspektiven mehr geben, ist die Gefahr für den Status-quo-Effekt besonders groß. Den können Sie an diesem Punkt nur noch durch einen gezielten Jobwechsel überwinden. Achten Sie aber darauf, von Anfang an die Weichen richtig zu stellen und mit dem Arbeitgeberwechsel auch eine persönliche Entwicklung zu verbinden. Sonst fallen Sie wieder in alte Gewohnheiten zurück – und genau das wäre wieder der Status-quo-Effekt…

Ich will einen Job, der zu mir passt!

Unglücklich im Job und ohne klares Ziel? Dann nutzen Sie unser 100fach bewährtes Coaching zum erfolgreichen Jobwechsel: Wir begleiten Sie auf dem einfachen Weg zum Wunschjob, der perfekt zu Ihnen passt:

Was andere dazu gelesen haben