Einfach erklärt: Was ist das Asch-Experiment?

Das sogenannte Asch-Experiment (auch: Konformitätsexperiment) des Psychologen Salomon Asch aus dem Jahr 1951 zeigt eindrucksvoll, wie hoher Gruppendruck und Gruppenzwang die Meinungen der einzelnen Teilnehmer beeinflussen kann.

Bei dem Experiment wurden die Teilnehmer dazu gebracht, eine offensichtlich falsche Aussage trotzdem als richtig zu bewerten. Das Asch-Experiment gilt bis heute als DAS Beispiel für Konformitätsdruck.

Definition: Was ist Konformität?

Konformität beschreibt in der Sozialpsychologie ein angepasstes Verhalten, bei dem sich Individuen einer Gruppe oder Mehrheit übereinstimmend anschließen – vor allem äußerlich. Oder umgekehrt: Sie vermeiden sichtbare Abweichungen von der Norm, weil diese zum Ausschluss führen können. Weil das nicht zwingend der inneren Einstellung entspricht, handeln Betroffene dabei ihrer eigenen Überzeugung zuwider.

Asch-Experiment Ablauf und Ergebnis

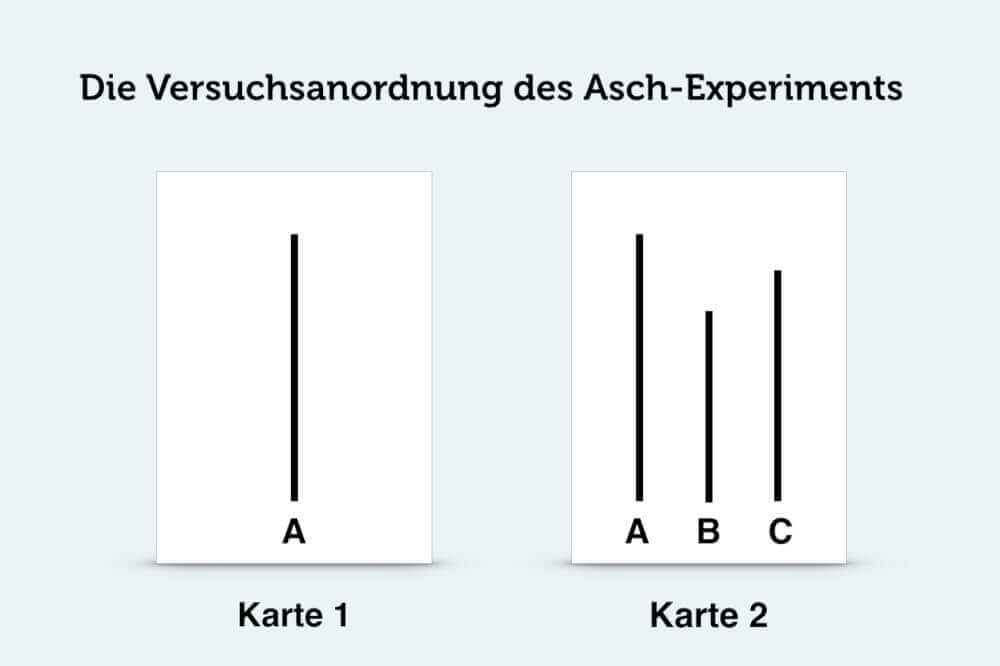

Der Ablauf des Asch-Experiments war einfach: Sieben Teilnehmer saßen zusammen und bekamen zwei Karten gezeigt, auf denen unterschiedlich lange Linien zu sehen waren. Die erste Karte zeigte nur eine Linie, die zweite drei.

Die Teilnehmer sollten sich nun die Linien ansehen und bewerten, welche der drei Linien genauso lang sei wie die einzelne Linie. Das war nicht nur einfach, sondern offensichtlich – siehe Beispiel:

Gruppenzwang und Konformität

Jetzt folgte das eigentliche Experiment: Bis auf einen Teilnehmer waren alle sechs anderen eingeweiht und behaupteten – völlig überzeugt – etwas falsches. Es gab also eine starke, aber falsche Mehrheitsmeinung. Würde sich der Teilnehmer dem Gruppendruck beugen?

Das Ergebnis war eindeutig: Das Asch-Experiment wurde mehrere Male mit unterschiedlichen Teilnehmern wiederholt. 50 Prozent der Teilnehmer gaben in mehr als der Hälfte der Abstimmungsrunden eine falsche Antwort und schlossen sich der Mehrheit an. Rund 5 Prozent zeigten regelrecht blinden Gehorsam. Nur 25 Prozent kritisierten, dass hier offenbar eine Mehrheit versuche, das Ergebnis zu beeinflussen.

Wahrnehmungsanpassung: Welche Typen gibt es?

Später befragten die Sozialpsychologen die Teilnehmer, warum sie sich gegen ihre eigene Meinung und Wahrnehmung entschieden hatten. Auch hierbei gab es bemerkenswerte Begründungen und unterschiedliche Typen unter den Konformisten:

- Überzeugte

Einige Teilnehmer gaben an, zunächst unsicher gewesen zu sein. Weil sich aber die Mehrheit sicher schien, hätten sie zugestimmt. - Ängstliche

Andere gaben zu, Angst gehabt zu haben, wenn Sie sich gegen die Mehrheit stellten. - Unauffällige

Wieder andere wollten wegen ihrer abweichenden Meinung einfach nicht aus der Gruppe hervorstechen. - Leugner

Und einige wenige behaupteten sogar, es genauso wie die Mehrheit gesehen zu haben.

Das Ergebnis des Asch-Experiments zeigt, dass Menschen auf Gruppendruck unterschiedlich reagieren. Die meisten passen sich der Mehrheit an und verleugnen sich teilweise selbst. Nur wenige sind so selbstbewusst, weiterhin ihren eigenen Standpunkt zu vertreten und die eigene Wahrnehmung zu verteidigen.

Beispiele: Konformität und Schweigespirale

Menschen sind Gruppentiere. Wir verhalten uns in den meisten Fällen sozial. Das ist ein gelerntes Verhalten: Wer aus der Gruppe ausgestoßen wurde, hatte alleine kaum ein Chance zu überleben. Kooperatives und opportunistisches Verhalten war somit ein evolutionärer Vorteil.

Die Folge: Die meisten Menschen passen sich bis heute der Mehrheitsmeinung an. Im Extrem führt dies zu einem Phänomen, das (angelehnt an das Asch-Experiment) in den 1970er Jahren seinen Namen bekam: die Schweigespirale.

Die Gefahr staatlich gelenkter Medien

Die Namensgeberin und Kommunikationswissenschaftlerin Elisabeth Noelle-Neumann erkannte: Je mehr unsere Meinung der Meinung der Mehrheit widerspricht, desto größer sind unsere Hemmungen, uns aus der Deckung zu wagen. Als Beispiel nannte sie die Gefahren, die von staatlich gelenkten Medien ausgehen – und es so der Opposition oder anders denkenden Menschen schwer machen, ihre eigene Meinung zu äußern – unabhängig davon, welche Meinung moralisch, ethisch, wissenschaftlich richtig ist.

Pressefreiheit und Meinungsfreiheit sind allerdings nicht nur eine Frage klassischer Medien. Die Schweigespirale betrifft ebenso Social Media, sagt Stefan Gürtler, Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Auch hier bewirken Gruppendruck und Konformität, dass eine besonders laute und wütende Gruppe falsche Ansichten verbreiten und sich damit durchsetzen kann.

Was bedeutet das Asch-Experiment im Alltag?

Das Asch-Experiment zeigt einerseits, wie leicht wir uns von anderen Menschen beeinflusst und überreden lassen. Es muss nur eine besonders geschlossene, laute und starke Gruppe sein, damit wir uns mit der eigenen Meinung entweder verstecken oder sogar unsere eigenen Überzeugungen und Werte verraten.

Gleichzeitig ist das Experiment ein Weckruf und Appell für mehr Selbstbewusstsein und Zivilcourage. Natürlich müssen wir mit unserer Meinung nicht automatisch recht haben – aber das gilt für eine mögliche Mehrheit genauso: Auch viele können irren.

Was sagt das Asch Experiment aus?

Sich einer offensichtlich falschen Mehrheitsmeinung anzuschließen, ist Verrat an uns selbst. Und Falsches wird dadurch auch nicht richtiger. Vielmehr sollte das Asch-Experiment uns zu kritischem Denken und geistiger Autonomie ermutigen.

Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung sind nicht zuletzt eine Frage der mentalen Stärke: Ordne ich mich dem Gruppenzwang und Gruppendruck unter – oder mache ich meinen Mund auf?

Das ist ein Prozess, der Mut erfordert, ja. Aber lohnt sich, weil daraus Wahrheit entsteht und das Richtige passiert. Schließlich geht es im Leben, im Job und in der Gesellschaft um mehr als nur um drei unterschiedlich lange Linien…

Was andere dazu gelesen haben