Definition: Was ist eine Zielvereinbarung?

Die Zielvereinbarung ist eine schriftliche, meist individuelle Übereinkunft zwischen Arbeitgeber (Führungskraft) und Arbeitnehmer (Mitarbeiter), in der konkrete Leistungs- und Verhaltensziele für einen definierten Zeitraum vereinbart werden – typischerweise für ein Jahr.

Verhandelt werden meist 3 Arten von Zielen:

- Verhaltensbezogene Ziele

- Aufgabenbezogene Ziele

- Entwicklungsbezogene Ziele

Im Unterschied zur einseitigen Zielvorgabe (§ 315 Abs. 1 BGB) werden in der Zielvereinbarung die zu erreichenden Ergebnisse gemeinsam ausgehandelt und festgelegt. Am Ende des Zeitraums wird – ebenfalls gemeinsam – überprüft, ob und in welchem Umfang die Ziele erreicht wurden. Häufig ist Zielerreichung mit einer Belohnung (z.B. Prämie, Bonuszahlung) verknüpft.

Dokumentation: Zielvereinbarung unterschreiben?

Die vereinbarten Ziele sollten stets schriftlich festgehalten und von beiden Parteien unterschrieben werden. Eine Pflicht dazu besteht aber nicht! Wenn sie mit den vorgegebenen Zielen nicht einverstanden sind, müssen Mitarbeiter die Zielvereinbarung nicht unterschreiben. In dem Fall ist es ratsam, Betriebsrat und Personalabteilung einzuschalten. Grundsätzlich besteht eine Verhandlungspflicht.

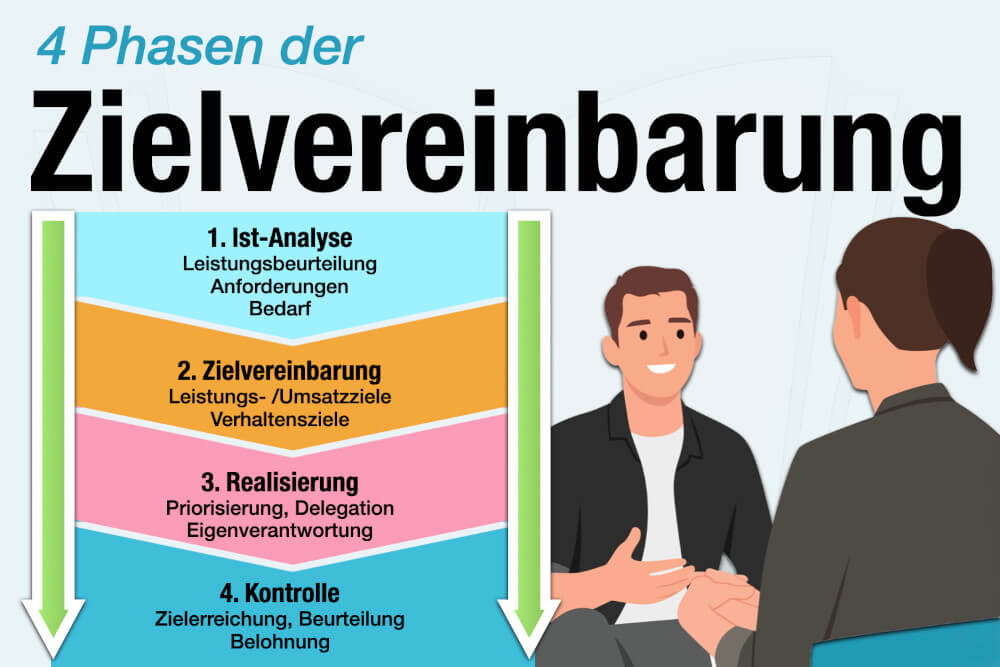

4 typische Phasen der Zielvereinbarung

Klassische Zielvereinbarungen folgen den folgenden vier typischen Phasen:

Phase |

Inhalte |

| 1. Ist-Analyse | ➠ Leistungsbeurteilung ➠ Bedarf ➠ Anforderungen |

| 2. Zielvereinbarung | ➠ Leistungsziele ➠ Umsatzziele ➠ Verhaltensziele |

| 3. Realisierung | ➠ Eigenverantwortung ➠ Priorisierung ➠ Delegation |

| 4. Kontrolle | ➠ Zielerreichung ➠ Beurteilung ➠ Belohnung |

Zielvereinbarungen müssen jedoch nicht zwingend für ein Jahr festgelegt werden. Die Zeiträume können auch kürzer oder aufgabenbezogen definiert mehrmals unterjährig nachverhandelt werden. Zudem wird empfohlen, Zwischenschritte und Meilensteine festzulegen, sodass Fortschritte schneller sichtbar und Abweichungen leichter korrigierbar werden.

Welche Inhalte gehören in eine Zielvereinbarung?

Die vereinbarten Ziele orientieren sich in der Regel an der allgemeinen Unternehmensausrichtung sowie den Schwerpunkten der Abteilung und des Mitarbeitenden. Typische Arten von Abmachungen in der Zielvereinbarung sind:

- Leistungsziele

Meist bezogen auf spezifische Aufgaben und Projekte - Umsatzziele

Konkrete Verkaufszahlen – häufig höher als im Vorjahr - Strategieziele

Langfristige, übergeordnete Entwicklung des operativen Erfolgs - Prozessziele

Etwa die Verbesserung von Abläufen oder Reduzierung von Fehlern - Verhaltensziele

Zum Beispiel das Verhalten und die Zusammenarbeit im Team - Entwicklungsziele

Bezogen auf die persönliche und berufliche Weiterentwicklung

Entscheidend ist, dass für die unterschiedlichen Ziele konkrete Messgrößen definiert werden, um später auch den Zielerreichungsgrad zu beurteilen (z.B. Umsatz, Kundenzufriedenheit). Gleichzeitig benötigen Sie in der Regel einen Vergleichswert (z.B. Umsatz des Vorjahres), um zum Beispiel den Umfang der Veränderung messen zu können (z.B. 10% Umsatzsteigerung).

5 Vorgaben für smarte Zielvereinbarungen

Die Ziele und Vorgaben in einer Zielvereinbarung sollten sich möglichst an der sogenannten SMART-Methode orientieren. Danach sollten Sie „smarte Ziele“ stets so formulieren:

- S – Spezifisch

Legen Sie klare, eindeutige und unmissverständliche Ziele fest. - M – Messbar

Alle Vorgaben müssen quantitativ messbar sein. Qualitative Ziele benötigen einen fairen Mess-Mechanismus. - A – Akzeptiert

Mitarbeiter und Führungskraft müssen beide mit den Zielformulierungen einverstanden sein. - R – Realistisch

Alle Ziele müssen zwingend realistisch und erreichbar sein, sonst demotivieren sie. - T – Terminiert

Der Zeitraum zur Zielerfüllung benötigt eine festgelegte Deadline.

Eine solch spezifische Zielvereinbarung erfordert zwar auf beiden Seiten Zeit, Einsatz und Kompromisse. Der Aufwand lohnt sich aber, weil Mitarbeiter dadurch fokussierter und produktiver arbeiten.

Wie quantitative vs. qualitative Ziele messen?

Quantitative Ziele lassen sich meist einfach messen – über sog. KPI (Key Performance Indicator) – also etwa Verkaufsstatistiken, Kennzahlen, Veränderungen in Prozent. Schwieriger ist das bei qualitativen Zielen: Sie lassen sich oft nur indirekt durch Methoden wie Beobachtungen und Befragungen (z.B. Mitarbeiter- oder Kundenbefragungen) und Skalen (z.B. Zustimmung zu einer Aussage von 1–5) messen.

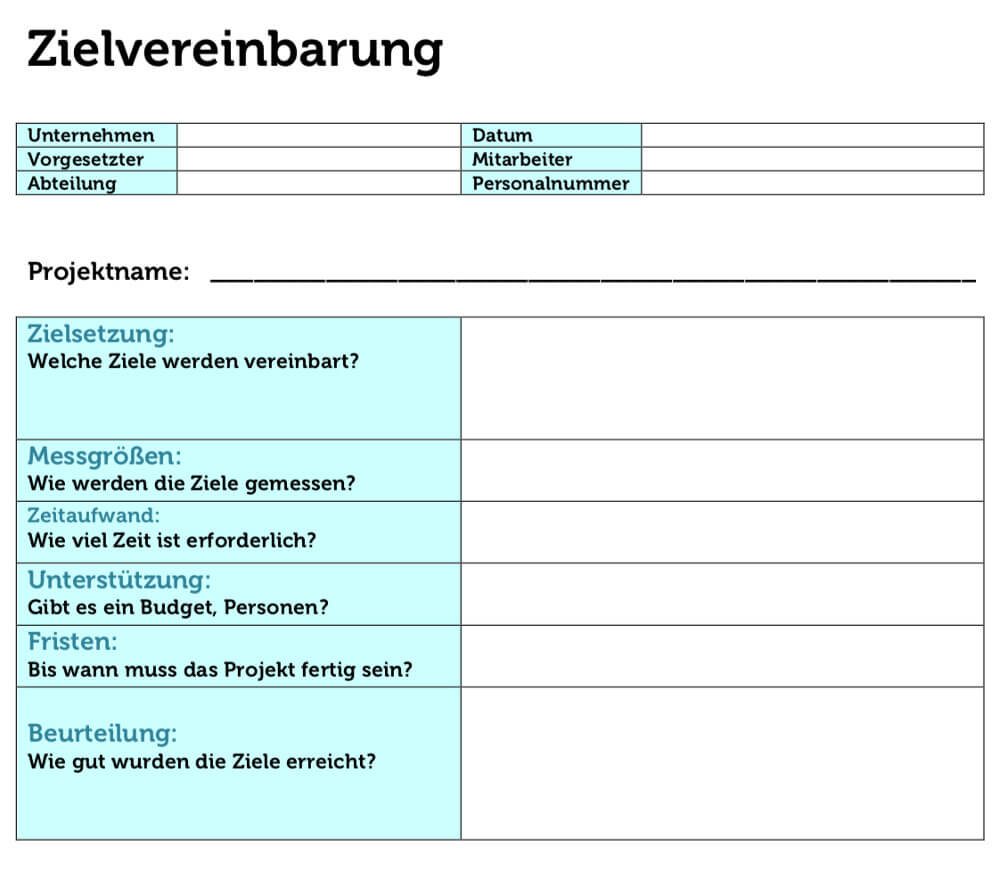

Zielvereinbarung Vorlage – Beispiel

Für Zielvereinbarungen gibt es keine formellen Regeln oder arbeitsrechtliche Auflagen. Sie sollten aber in jedem Fall schriftlich fixiert werden. Nur so lassen sich die vereinbarten Ziele später nachvollziehen und überprüfen.

Zur Dokumentation und Gestaltung der Zielvereinbarung können Sie gerne unsere Vorlage nutzen und sich das Muster kostenlos als PDF herunterladen und ausdrucken.

Darüber hinaus empfehlen wir, ein Gesprächsprotokoll anzufertigen, in dem über die Zielvereinbarung hinausgehende Absprachen festhalten. Das Protokoll sollten beide Parteien unterschreiben.

Zielvereinbarung Beispiele – Formulierungen

Eine gut formulierte Zielvereinbarung kann sowohl für Mitarbeitende als auch für das Unternehmen von Vorteil sein. Im Folgenden finden Sie noch einige Mustertexte und Beispiele für gern genutzte Formulierungen:

- „Es wird eine Erhöhung des Umsatzes um __ Prozent bis zum Jahresende vereinbart.“

- „Kundenanfragen werden künftig binnen 24 Stunden beantwortet.“

- „Die Rekrutierungszeit neuer Mitarbeiter soll im nächsten Quartal um __ Prozent verkürzt werden.“

- „Ziel ist eine Erhöhung des Marktanteils im Geschäftsjahr JJJJ um __ Prozent.“

- „Durch die Maßnahmen __ und __ wird der Krankenstand der Abteilung __ um __ Prozent im laufenden Geschäftsjahr gesenkt.“

- „Die Redakteurin verfasst pro Woche __ neue Beiträge für das Firmenblog.“

- „Der Mitarbeiter absolviert eine bezahlte Fortbildung zum „Community Manager“. Dafür pflegt er die Communitys auf Facebook und Instagram in den kommenden 2 Jahren.“

- „Durch __ werden die Kundenbeschwerden in den kommenden 6 Monaten um __ Prozent reduziert.“

- „Der Mitarbeiter ist nach Ablauf von 3 Monaten in der Lage, selbstständig und eigenverantwortlich __ auszuführen.“

Mitarbeiter-Tipp: Sprechen Sie Weiterbildungen an!

Falls Ihr Chef das Thema Fortbildungen nicht von sich aus anspricht, sollten Sie das tun! Diese erweitern nicht nur Ihren Horizont und Ihre Kompetenzen. Sie steigern ebenso die Chancen auf eine berufliche Weiterentwicklung. Ebenso machen Sie die Zusatzqualifikationen auf dem Arbeitsmarkt attraktiver, falls es später zu einem Jobwechsel kommt. Weil das mit Kosten für das Unternehmen verbunden ist, sollten Sie unbedingt den Nutzen für Ihren Arbeitgeber herausstellen.

Zielvereinbarungsgespräch führen und vorbereiten

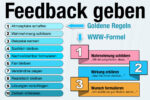

Eine gute Zielvereinbarung ist mehr als eine reine Auflistung von Vorgaben, Vorsätzen und zu erreichenden Zuständen. Wenn Sie Zielvereinbarungsgespräch führen, müssen Sie nicht nur das Ziel kennen, sondern auch die Schritte, Maßnahmen und Handlungsspielräume dorthin.

Zu klären sind im Zielvereinbarungsgespräch unbedingt:

- Vereinbarte Ziele und Veränderungen

- Anforderungen und Ressourcen

- Maßnahmen zur Zielerreichung

- Verantwortung und Handlungsspielraum

- Unterstützung durch das Team oder Vorgesetzte

- Messgrößen und Zeitvorgaben

- Termin des Feedbackgesprächs

Zielvereinbarung vorbereiten – Mitarbeiter & Führungskraft

In ein Zielvereinbarungsgespräch sollten Sie nie unvorbereitet gehen. Immerhin geht es darum, einen wichtigen Schwerpunkt für die kommende Zusammenarbeit zu legen. Eine gründliche und strukturierte Vorbereitung ist daher sowohl für Mitarbeiter als auch für Vorgesetzte entscheidend. Hier sind zentrale Leitlinien und Praxistipps für beide Seiten:

- Beschäftigen Sie sich im Vorfeld mit den Unternehmenszielen und überlegen Sie, wie Ihr Beitrag dazu aussehen kann.

- Analysieren Sie Ihre bisherigen Leistungen und Ihre berufliche Entwicklung. Notieren Sie konkrete Vorschläge für eigene Ziele, auf die Sie Einfluss haben und die erreichbar sind.

- Berücksichtigen Sie Ihre Stärken sowie eine mögliche Unterstützung durch den Arbeitgeber (z.B. Weiterbildung).

- Machen Sie sich Gedanken, wie die Zielerreichung später messbar und nachvollziehbar dokumentiert werden kann (z.B. Kennzahlen, Zwischenziele).

- Überlegen Sie, welche Prioritäten und Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Zielen bestehen.

- Bereiten Sie Argumente vor, falls einzelne Ziele aus Ihrer Sicht schwer erreichbar, nicht beeinflussbar oder widersprüchlich sind – und bringen Sie diese im Gespräch konstruktiv ein.

- Tauschen Sie sich mit Kollegen aus, wenn Teamziele betroffen sind, und klären Sie, wie die Zielbewertung bei Teamarbeit erfolgen soll.

- Leiten Sie aus den Unternehmens- und Bereichszielen die relevanten Ziele für Ihren Verantwortungsbereich ab und prüfen Sie die Kompatibilität mit anderen Führungsebenen.

- Berücksichtigen Sie individuelle Stärken und Entwicklungspotenziale des Mitarbeitenden.

- Achten Sie bei der Formulierung Ihrer Vorgaben, dass diese den SMART-Kriterien entsprechen, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sind.

- Definieren Sie geeignete Messgrößen, die Zielhöhe sowie Meilensteine. Bereiten Sie präzise Vorschläge dazu vor.

- Prüfen Sie, ob die Rahmenbedingungen und Ressourcen zur Zielerreichung vorhanden sind (Know-how, Erfahrung, Zeit, Tools).

- Reflektieren Sie die vergangenen Zielvereinbarungen und Leistungsbeurteilungen und prüfen Sie, was seitdem passiert ist.

- Setzen Sie rechtzeitig einen Termin für das Gespräch fest und sorgen Sie für einen ungestörten und ausreichenden Rahmen – in der Regel ein 4-Augen-Gespräch.

- Planen Sie ausreichend Zeit, sowohl für die Vorbereitung als auch für das eigentliche Gespräch – mindestens 30-6ß Minuten pro Gespräch sind realistisch.

- Alle Ziele werden diskutiert, verhandelt, final definiert und schriftlich fixiert.

- Die Messmethoden, notwendige Ressourcen, Zeiträume und Verantwortlichkeiten werden gemeinsam festgelegt.

- Es werden ferner Feedback- oder Zwischengespräche zur Überprüfung und Anpassung vereinbart.

- Klären Sie, wie Sie bei Veränderungen (z.B. im Markt, Konjunktur) mit einer Zielanpassung umgehen, um die Fairness zu wahren.

Tipps Für Mitarbeiter

Tipps für Führungskräfte

Gemeinsame Elemente im Zielvereinbarungsgespräch

Zielvereinbarungen sind keine Anweisungen, sondern einen kooperativer Prozess – Mitarbeitende haben also ein Recht, eigene Vorstellungen einzubringen! Die Anzahl der Ziele sollte zudem überschaubar sein, Prioritäten oder Zielkonflikte müssen offen angesprochen werden.

Zielvereinbarung Gehalt: Was beachten?

Wenn das Gehalt an eine Zielvereinbarung gekoppelt ist – häufig in Form von Bonuszahlungen oder variablen Gehaltsbestandteilen –, brauchen Sie eine klare, faire und rechtssichere Ausgestaltung. Hierbei gibt es mehrere Punkte zu beachten:

-

Gemeinsame Ziele

Akzeptieren Sie keine einseitigen Vorgaben! Die Ziele müssen gemeinsam zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausgehandelt werden.

-

Klarheit und Transparenz

Die Kriterien und Fristen für die Zielerreichung sowie Berechnung der Vergütung müssen eindeutig und nachvollziehbar sein. Unklar formulierte Ziele erschweren im Streitfall die Auszahlung.

-

Realistische Erreichbarkeit

Lassen Sie sich nur auf Vorgaben ein, die realistisch in der vorgegebenen Zeit mit Ihren Ressourcen zu erreichen sind.

-

Regelungen für Sonderfälle

Klären Sie gleichzeitig, was passiert, wenn sich äußere Rahmenbedingungen (z.B. Marktlage) verändern oder Sie die Ziele wegen Krankheit, Elternzeit oder Kündigung nicht mehr erreichen.

Grundsätzlich sollte der variable Vergütungsanteil nicht zu hoch sein. Faustregel: Maximal 25-33 Prozent des Gesamtgehalts. Zu hohe Anteile wälzen das unternehmerische Risiko auf den Arbeitnehmer ab und sind oft nicht zulässig.

Darüber hinaus gilt der Gleichstellungsgrundsatz. Bedeutet: Zielvereinbarungen und die daran geknüpfte Vergütung dürfen keine Diskriminierung (z.B. wegen Teilzeit, Geschlecht) bewirken. Sowohl Zielinhalt als auch Bewertungsmaßstab und Vergütungsmechanik müssen transparent, realistisch und rechtzeitig geregelt sein – im Zweifel hilft eine arbeitsrechtliche Beratung.

Warum eine Zielvereinbarung? Vor- und Nachteile

Arbeitsrechtlich ist die Zielvereinbarung eine „vertragliche Nebenabrede“, die Leistungsziele für Mitarbeiter innerhalb eines festgelegten Zeitraums definiert. Zielvereinbarungen sind ein wichtiges Instrument der Personalführung sowie im Performance Management.

Wie jedes Instrument haben auch Zielvereinbarungen spezifische Vor- und Nachteile. Hier ein kompakter Überblick:

Zielvereinbarung Vorteile

-

Steuerung

Ziele helfen individuelle Aufgaben und Leistungen an den übergeordneten Unternehmenszielen auszurichten und gleichzeitig Prioritäten zu setzen.

-

Transparenz

Klar definierte Erwartungen vermeiden Missverständnisse, schaffen mehr Transparenz und machen die Zusammenarbeit insgesamt planbarer.

-

Motivation

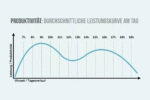

Erreichbare Ziele schaffen Anreize für die Mitarbeitenden und steigern Fokus, Leistungen sowie Produktivität.

-

Verbindlichkeit

Konkrete Zielvorgaben sorgen für mehr Verbindlichkeit und Eigenverantwortung der Arbeitnehmer.

-

Leistungsbeurteilung

Transparente und nachvollziehbare Kriterien ermöglichen eine faire Leistungsbeurteilung.

Zielvereinbarung Nachteile & Kritik

Das Instrument der Zielvereinbarung ist nicht unumstritten. Es gibt Führungskräfte und Mitarbeiter, die Zielvereinbarungen für überflüssig, ja sogar für kontraproduktiv halten. Häufig genannte Kritikpunkte sind zum Beispiel:

-

Leistungsdruck

Der erzeugte Druck setzt ein oft zu starres Korsett und kann Kreativität hemmen.

-

Betriebsklima

Insbesondere Zu viele und zu hohe Ziele verschlechtern nachweislich das Arbeitsklima.

-

Konfliktpozenzial

Bei Abweichungen und Nichterfüllung werden die tatsächlichen Ursachen und Faktoren kaum geklärt oder allein auf den Mitarbeiter abgewälzt, um nicht zahlen zu müssen.

-

Konsequenzen

Oft fehlt den festgelegten Zielen die Verbindlichkeit auf beiden Seiten – es hat es keinerlei Konsequenzen, wenn Ziele nicht erreicht werden.

-

Messbarkeit

Manche Ziele sind schlichtweg nicht objektiv messbar. Das öffnet der Willkür Tür und Tor – und damit Ärger und Konflikte auf beiden Seiten.

Vor allem, wenn Zielvereinbarungen halbherzig, laienhaft oder inkonsequent umgesetzt werden, funktionieren sie nicht. Die Kritikpunkte lassen sich allerdings oft schon durch professionelle Vorbereitung, eine konsequente Anwendung und Flexibilität aushebeln.

Grundlage für funktionierende Regelungen ist daher die generelle Kooperation und einvernehmliche Einigung beider Parteien auf gemeinsame und realistische Ziele. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Ratgeber zum Mitarbeitergespräch:

Ratgeber zum Mitarbeitergespräch

Was andere dazu gelesen haben

- Führen mit Zielen: Darauf kommt es an!

- Beurteilungsgespräch: Ablauf, Vorbereitung und Tipps

- Zielorientierung: Das Ziel fest im Blick