Definition: Was ist der Overconfidence-Effekt?

Der Overconfidence-Effekt (auch: Overconfidence-Bias) ist das Phänomen, dass die meisten Menschen ihre eigenen Fähigkeiten oder das Wissen zu bestimmten Themen deutlich überschätzen. Wir gehen davon aus, mehr zu wissen und zu können, als es tatsächlich der Fall ist.

Die Selbstüberschätzung betrifft Fähigkeiten, Intelligenz und unsere Kompetenz in allen Lebenslagen. Selbst unsere Schätzungen halten wir für genauer, als sie in Wirklichkeit sind.

Psychologie: Forschung zum Effekt der Selbstüberschätzung

Das psychologische Phänomen wurde von den Ökonomie-Nobelpreisträgern Daniel Kahneman und Amos Tversky erforscht und Overconfidence-Effekt genannt. Der Effekt beschreibt das übermäßige Selbstvertrauen bis zur völligen Selbstüberschätzung, wenn es um das eigene Können geht (siehe auch: Better-than-average-Effekt).

Bei positiven Eigenschaften sehen wir uns selbst (teilweise deutlich) besser als den Durchschnitt. Schlechte Merkmale schreiben wir hingegen anderen zu und fühlen uns nicht betroffen.

Beispiele für den Overconfidence-Effekt

Die erste Reaktion vieler Menschen: „Mich betrifft das nicht!“ In dem Fall lautet die Antwort mit großer Wahrscheinlichkeit: „Doch, auch Sie fallen auf den Overconfidence-Effekt herein!“

Wie allgegenwärtig der psychologische Mechanismus ist, zeigen diese Beispiele:

-

Autofahren

Der Klassiker: Fast jeder hält sich selbst für einen guten Autofahrer. In Umfragen geben 80 Prozent der Teilnehmer an, dass sie sich selbst zu den besten 30 Prozent der Autofahrer auf den Straßen zählen. Das funktioniert schon mathematisch nicht – zeigt aber deutlich, wie overconfident die meisten sind.

-

Leistung

Ohne die eigene Leistung läuft im Team nichts, im Vergleich zu den Kollegen machen Sie es immer besser. Gerade im Job ist der Overconfidence-Effekt ein ständiger Begleiter. Eine Studie zeigte: Teilnehmer glaubten, sie bräuchten im Schnitt 34 Tage für ein Projekt – in Wahrheit waren es aber 56 Tage. Typische Selbstüberschätzung eigener Fähigkeiten.

-

Entscheidungen

Gerade in Führungspositionen halten Betroffene die eigenen Entscheidungen für absolut treffsicher. Es wird kaum berücksichtigt, dass man sich auch irren könnte.

-

Partnerschaft

Sogar in Partnerschaften leiden viele am Overconfidence-Effekt. Man sieht sich selbst als überdurchschnittlich guten Partner und natürlich leidenschaftlichen Liebhaber. Dieses Urteil fällen wir, obwohl wir keinerlei Informationen darüber haben, wie es in anderen Beziehungen zugeht.

-

Wissen

Die Teilnehmer in Quizshows haben alle keine Ahnung und Sie wären viel besser? So geht es den meisten Menschen vor dem Fernseher. Jeder Zuschauer ist überzeugt: „Ich wüsste jede Antwort und bin mir stets zu 100 Prozent sicher.“ Gerne halten wir uns für intelligenter als den Durchschnitt.

Overconfidence-Effekt ist stärker bei komplexen Aufgaben

Bei einfachen Aufgaben hält sich der Übermut meist in Grenzen. Aber: Je komplexer die Aufgabe, desto größer der Overconfidence-Effekt. Mathew Hayward und Donald Hambrick von der Columbia-Universität zeigten in einer Studie: Läuft es im Unternehmen gut, führt der CEO das auf die eigenen Leistungen zurück – auch wenn er selbst gar nichts damit zu tun hatte.

So fühlen Manager sich sogar noch bestätigt und werden immer übermütiger. Bis sie eine folgenschwere Fehlentscheidung treffen, die dem Unternehmen viel Geld und Mitarbeitern den Arbeitsplatz kostet.

Overconfidence-Effekt: Selbst ein Affe investiert besser

Bekanntes Beispiel zum Overconfidence-Effekt: Zu viele Menschen glauben, beim Investieren die besten Entscheidungen zu treffen und große Gewinne zu erzielen. Die Gegenthese von Ökonomie-Professor Burton Malkiel: Es sei besser, einem Affen die Augen zu verbinden und ihn mit Dartpfeilen auf Aktientitel werfen zu lassen, als einem Investmentprofi zu vertrauen.

Dieses Experiment machte die Chicago Sun Times. Ein Weißstirn-Kapuzineraffe kritzelte im Börsenteil einer Zeitung zufällig fünf Aktien an – nach 12 Monaten hatte der Affe den Markt um 37 Prozent geschlagen. Bei einer Wiederholung lag er 36 Prozent über vergleichbaren Indizes. Im dritten Jahr kriselte die Auswahl – er schlug die Indizes aber immer noch um 3 Prozent.

Nachteile: So schädlich ist der Overconfidence-Effekt

Keine Frage: Sie brauchen ein gesundes Selbstbewusstsein. Wer aber zu stark an sich und seine Fähigkeiten glaubt, schadet sich enorm:

-

Hybris

Die direkte Folge ist Selbstüberschätzung. Weil Betroffene so sehr von sich überzeugt sind, trauen sie sich einfach alles zu – oftmals zu viel. Sie machen Dinge, mit denen Sie heillos überfordert sind. Im Job werden beispielsweise Projekte übernommen, für die schlicht die Kompetenzen fehlen.

-

Arroganz

Übersteigertes Selbstbewusstsein wirkt auf andere schnell arrogant. Es ist weder sympathisch noch bescheiden, wenn Sie sich stets für überdurchschnittlich und besser als alle andere halten.

-

Risiko

Durch den Overconfidence-Effekt gehen Sie größere Risiken ein, weil Sie glauben, die Situation unter Kontrolle zu haben. Beispiel: Sie investieren viel Geld, weil Sie sich vermeintlich gut auszukennen – bis das Geld weg ist, weil Sie eigentlich kaum informiert waren.

-

Stillstand

Durch den Overconfidence-Effekt lernen Sie nicht mehr dazu. Sie glauben bereits, alles zu wissen und gut genug zu sein. Die Einstellung blockiert weitere Entwicklungen und führt zum Stillstand.

Tipps gegen den Overconfidence-Effekt

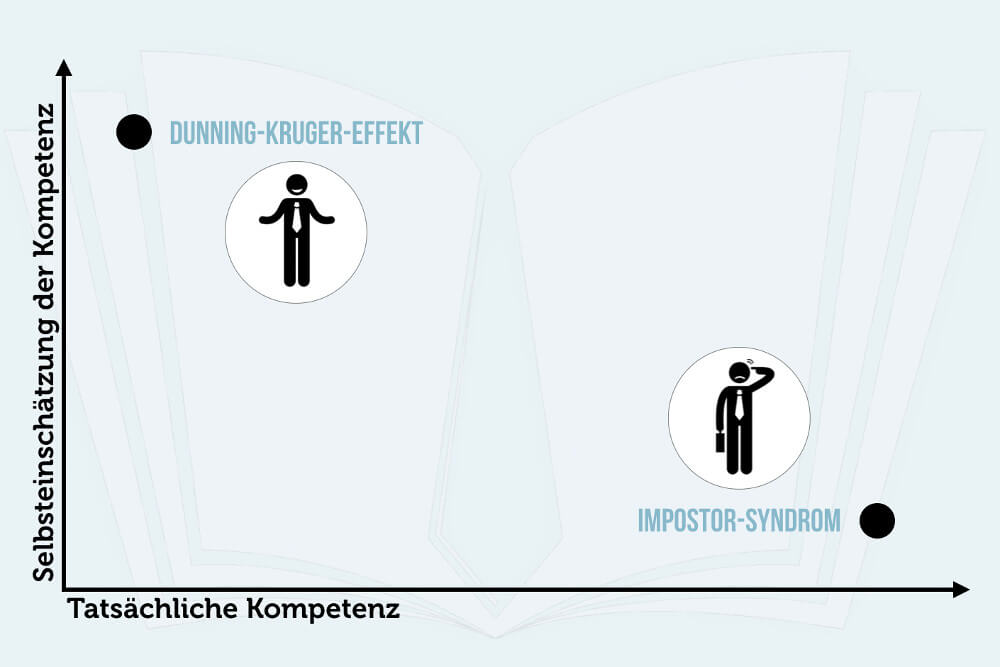

Der Overconfidence-Effekt ist eng verbunden mit dem eigenen Selbstwert. Er schützt uns vor unangenehmen Selbstzweifeln. Schließlich ist es ebenso schädlich, wenn Sie sich selbst gar nichts zutrauen und sich für zu schlecht halten.

Völlig ausgeliefert sind Sie dem Overconfidence-Effekt aber nicht. Diese Tipps helfen:

-

Sammeln Sie echte Fakten

Gehen Sie nicht einfach davon aus, überdurchschnittlich zu sein. Sammeln Sie echte und belastbare Fakten, die Ihre Einschätzung bestätigen oder widerlegen. Planen Sie ein Mitarbeitergespräch mit dem Chef und holen Sie sich Feedback. Schauen Sie sich in anderen Bereichen offizielle Statistiken oder Informationen an. Das holt Sie auf den Boden der Tatsachen zurück.

-

Setzen Sie sich Kritik aus

Die meisten Menschen meiden Widerspruch. Doch Kritik muss nichts Schlechtes sein – im Gegenteil: Ein bisschen Gegenwind verhindert den Overconfidence-Effekt oder schwächt ihn zumindest ab. Durch die Kritik von außen wird Ihr Hochmut gebremst, und Sie müssen sich der Realität stellen. Dabei kann es schon ausreichen, wenn Sie diskutieren und sich rechtfertigen müssen.

-

Hinterfragen Sie sich selbst

Manchmal muss die Kritik auch von Ihnen selbst kommen. Hinterfragen Sie sich und Ihre eigenen Fähigkeiten kritisch und vergleichen Sie diese möglichst objektiv. Sind Sie wirklich so gut, wie Sie sich einreden? Es ist nicht leicht, das positive Selbstbild zu analysieren, doch es enttarnt die Selbstüberschätzung.

Hilfreich ist auch schon das Wissen um den Overconfidence-Effekt. Rufen Sie sich regelmäßig in Erinnerung, dass Ihre Selbsteinschätzung Sie täuscht.

Was andere dazu gelesen haben