Definition: Was ist das Paradoxon der Macht?

Das Paradoxon der Macht (auch: Macht-Paradoxon) beschreibt, was Macht mit Menschen macht. Das Paradoxe daran: Zuerst sind es positive Charakterzüge, die Menschen Autorität, Status und Macht verleihen. Sind sie aber mächtig, verändert die Machtstellung ihre Persönlichkeit und fördert dunkle Charaktereigenschaften.

Macht verdirbt den Charakter. Mit steigender Autorität und mehr Einfluss sinken Empathie und Moral. Sind Menschen in einer Machtposition angekommen, können sie einem Machtmissbrauch nur selten widerstehen. Gleichzeitig kann das Umfeld zusehen, wie sie ihre Sympathie verspielen. Im Extrem werden manche gar zu Soziopathen.

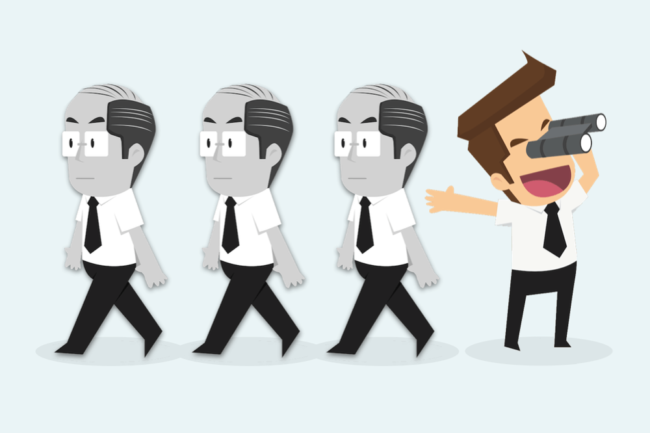

Paradoxon der Macht: 1. Sympathie macht mächtig

Vor ein paar Jahren begann Dacher Keltner, Psychologie-Professor an der Universität von Kalifornien in Berkeley damit, Erstsemester auf seinem Campus zu interviewen, wie sie ihre Kommilitonen bewerteten. Am Ende des Semesters interviewte Keltner die Studenten noch einmal – und jetzt passierte etwas Bemerkenswertes…

Studenten, die am oberen Ende der sozialen Hierarchie standen, also inzwischen besonders mächtig und respektiert waren, waren zugleich jene, die schon beim ersten Interview als beliebt und extrovertiert galten. Kurz: Die nettesten Kommilitonen führten die Rangliste an. Das Ergebnis ist keinesfalls singulär für Berkeley. Vergleichbare Studien gibt es auch in der US Army. Das sei normal, sagt Keltner: „Menschen verleihen jenen Autorität, die sie gut leiden können.“

2. Zu viel Macht macht unsympathisch

Das Ergebnis wäre noch kein Paradoxon. Das kommt jetzt: All die Fähigkeiten, die natürliche Autoritäten zu ihrer herausgehobenen Stellung ermächtigen, scheinen mit der „Machtergreifung“ zusehends zu verschwinden. Statt ehrlich, höflich oder offen zu sein, werden diese Menschen plötzlich impulsiv, rücksichtslos und brutal. In extremen Fällen verfolgen sie sogar nur noch eigene Interesse – ohne Rücksicht auf die Interessen der Unternehmen oder Menschen, die sie führen.

Beispiel Mark Hurd: Der ehemalige Hewlett-Packard-Chef verdiente seinerzeit rund 82.000 Dollar – täglich! Seinen Ruf und seine Karriere aber riskierte der Familienvater für gefälschte Spesenabrechnungen im Gesamtwert von läppischen 20.000 Dollar – nicht mal dem Viertel seines Tageslohns! Der Fall ging durch die Presse – und ließ eine Frage offen: Warum riskiert ein Mensch seinen Job und gesellschaftlichen Status für ein Taschengeld? Ist der irre???

Paradoxon der Macht: „Weil ich es kann!“

Die Psychologie hat hierfür eine einfache Erklärung: Mit zunehmender Macht verschwindet die Moral. Zu viel Autorität vermindert das Gefühl für Rechtschaffenheit, Regeln und eigene Werte. Menschen mit Macht neigen dazu, über ihre Mitmenschen stärker nach sprichwörtlichen Schubladen zu beurteilen. Sie werden abschätzig, fühlen sich überlegen und nehmen sich frech Dinge heraus – einfach „weil ich es kann!“

Dazu gibt es ein amüsantes Experiment von Adam Galinsky, einem Psychologen und Professor für Ethik und Entscheidungen an der Kellogg School of Management der Northwestern Universität in Evanston – den sogenannten E-Test.

E-Test: Wie empathisch ist Ihr Gegenüber?

Galinsky und seine Kollegen teilten ihre Probanden zunächst in zwei Gruppen und suggerierten der einen besonders mächtig zu sein, der anderen das genaue Gegenteil. Anschließend baten sie die Teilnehmer sich den Buchstaben „E“ auf die Stirn zu malen. Nichts Besonderes, sollte man meinen. Denkste…

- Wer sich mächtig fühlte, malte den Buchstaben so herum auf die Stirn, dass er ihn selbst vor dem inneren Auge lesen kann. Wer auf die Stirn schaut, sieht den Buchstaben indes spiegelverkehrt.

- Die Machtlosen hingegen hatten stärker ihre Mitmenschen im Blick und malten das „E“ so herum, dass diese es lesen konnten.

Es kommt noch schlimmer: Wie Galinsky in einer Reihe weiterer Experimente zeigen konnte, neigen Menschen, die sich besonders mächtig fühlen, dazu, sich ihr unmoralisches Verhalten schönzureden. Als der Wissenschaftler Probanden einen Fahrer beurteilen ließ, der sämtliche Tempolimits missachtete, weil er zu spät dran war, fanden die auf mächtig gepolten Versuchsteilnehmer das zwar nicht okay – bei sich selbst aber schon. Falls sie selbst in eine solche Situation kommen würden, konnten sie das jederzeit rechtfertigen und fanden zahlreiche Gründe dafür, andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden und sich über Regeln hinwegzusetzen.

Der Kekstest

Dazu passt der sogenannte Kekstest: Bei diesem Experiment bildeten Forscher mehrere Gruppen zu je drei Studenten, die anschließend über kontroverse Themen diskutieren sollten. Einer der Probanden wurde jedoch per Los dazu bestimmt, die Argumente der anderen Kommilitonen zu beurteilen. Man könnte auch sagen: Er bekam einen Fetzen Macht…

Als das Trio zur Abschlussrunde wie zufällig einen Teller mit Keksen gereicht bekam, griffen die „mächtigen“ Studenten häufiger und ungenierter zu, kauten mit offenem Mund und hatten nicht einmal Skrupel den Tisch zu bekrümeln. Schon das kleine bisschen Macht reichte, um sie ihr gutes Benehmen vergessen zu lassen und sich einen höheren Anteil zu nehmen, der ihnen als Machtperson vermeintlich zustand. Man könnte auch sagen: „Sie mutierten zu Krümelmonstern.“

Was passiert, wenn Menschen Macht bekommen?

Schon vor einiger Zeit untersuchte Deborah Gruenfeld von der Stanford Universität, was passiert, wenn Menschen mächtiger werden. Laut ihren Studien sind es vor allem drei Änderungen im Verhalten, die die Macht hervorruft:

- Egozentrik

Menschen mit Macht fokussieren sich mehr auf die Befriedigung eigener Bedürfnisse. - Egoismus

Mächtige kümmern sich zunehmend weniger um die Bedürfnisse ihrer Untergebenen. - Eigenmächtigkeit

Sie halten sich selbst weniger an die Regeln, deren Einhaltung sie von allen anderen aber weiterhin erwarten.

Macht korrumpiert. Natürlich kann man fragen, ob Macht nur offenlegt, was vorher schon in der Persönlichkeit und im Charakter angelegt war. Gleichzeitig hat Macht die Macht, Menschen zu verändern: Sie werden davon besoffen – wie beim Ikarus-Effekt.

Das Stanford Prison Experiment

Das wohl bekannteste Experiment zum Paradoxon der Macht stammt ebenfalls von der Stanford Universität aus dem Jahr 1971 und wurde bekannt als „Stanford Prison Experiment“ sowie schon einige Male verfilmt (Deutscher Film: „Das Experiment“ mit Moritz Bleibtreu, 2001). Bei dem Original Experiment wurde im Keller der psychologischen Fakultät ein Gefängnis nachgebaut und die Hälfte der Probanden zu Insassen, die andere zu Wärtern bestimmt. Dabei verwandelten sich die Wärter bald zu machtbesessenen Tyrannen, die ihre Gefangenen erniedrigten und quälten. Das Experiment musste deshalb abgebrochen werden.

Der Trittbrettfahrer-Effekt

Dass der Mensch „dem Schweinehund vielleicht näher ist als dem Affen“, vermutete schon der US-Ökonom Vernon Smith, der für seine Studien dazu im Jahr 2002 den Wirtschaftsnobelpreis erhielt. Bei einem seiner Versuche konnten die Teilnehmer Geld in eine Gemeinschaftskasse einzahlen und vermehren, der Gewinn wurde anschließend an alle zu gleichen Teilen ausgezahlt. Schöne Sache. Allerdings hatten die Teilnehmer die Wahl zwischen zwei Strategien:

- Kooperieren und einzahlen. Oder…

- Nicht einzahlen und trotzdem am Gewinn profitieren.

- Machtstrategien: Die häufigsten im Job

- Machtspiele: Die Kunst sich durchzusetzen

- Die Macht der Demut: Wer sich kleinmacht, führt

Das Experiment zeigte: Wenn alle mitspielten, gab es auch für alle den höchsten Gewinn. Den höchsten Einzelprofit aber gab es für egoistisches Schmarotzen. Sie ahnen, was passierte: Zu Beginn spielten vier Fünftel fair, der Rest kassierte mit. Die Ehrlichen waren die Dummen – und verhielten sich schon bald ebenfalls eigennützig. Effekt: Der Profit schmolz mit jeder weiteren Spielrunde und erreichte zum Schluss seinen Tiefststand. Wie die Stimmung.

Erst als die Mitspieler die Trittbrettfahrer bestrafen konnten, verbesserte sich die Atmosphäre wieder – und das Ergebnis.

Macht verrät nicht nur den Charakter – Macht macht Menschen mies. Das sollte einem bewusst sein, bevor man danach strebt. Und vielleicht dient es auch als mahnende Erinnerung, alles daran zu setzen, diesem Machteffekt und Paradoxon der Macht entgegen zu wirken.

Was andere dazu gelesen haben