Definition: Was ist Großzügigkeit?

Großzügigkeit beschreibt die Bereitschaft, aus freiem Willen Besitz zu teilen und uneigennützig anderen abzugeben – in einem größeren Maß als es als „normal“ angesehen wird. Dieses Schenken kann materielle, aber auch immaterielle Zuwendungen beinhalten – wie zum Beispiel Rat oder Hilfe.

Wer großzügig ist, gibt gerne und bereitwillig viel ab – ohne etwas dafür zu erwarten. Vielmehr steckt dahinter eine positive Absicht und der Wunsch, anderen eine Freude zu machen oder etwas Gutes zu tun, weil es uns selber glücklich macht (siehe: Geben ist seliger als Nehmen).

Das Gegenteil von Großzügigkeit ist Kleinlichkeit, Knauserigkeit oder Geiz. Für den griechischen Philosophen Aristoteles war die Großzügigkeit eine Charaktertugend, die zwischen Verschwendungssucht und Geiz liegt.

Großzügigkeit Synonym

Häufige Synonyme für Großzügigkeit (englisch: generosity) sind: Freigiebigkeit, Gebefreudigkeit, Freizügigkeit, Großherzigkeit, Generosität, Spendierfreudigkeit, Kulanz, Menschlichkeit, Wohltätigkeit – oder französisch: Konzilianz

Beispiele: Wie äußert sich Großzügigkeit?

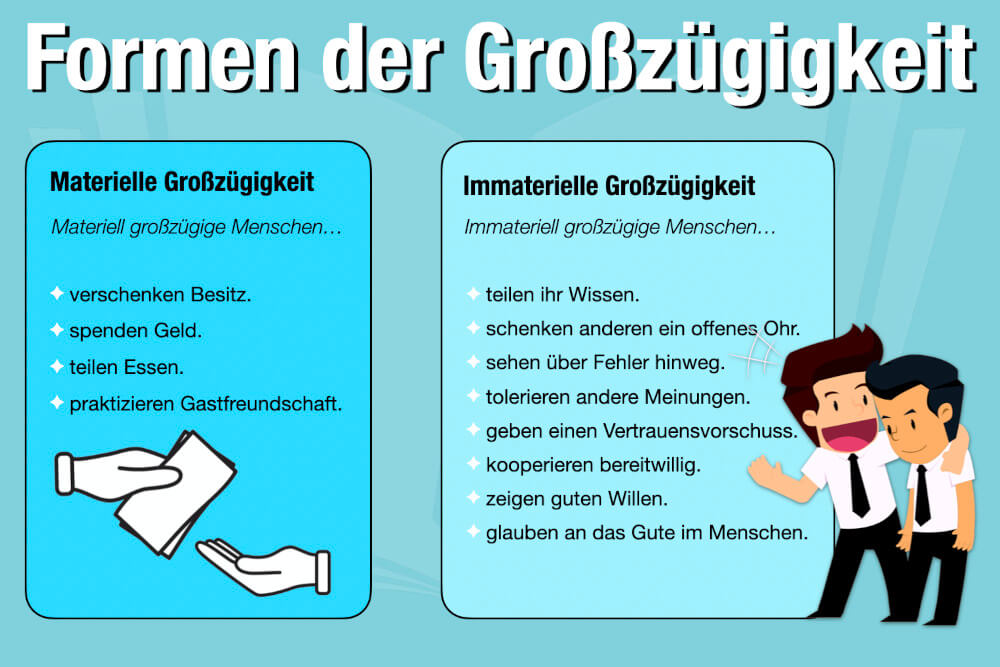

Die noble Geste der Großzügigkeit kann verschiedene Formen haben. Generell werden dabei zwei Varianten unterschieden:

1. Materielle Großzügigkeit

Die klassische Form der Großzügigkeit bedeutet…

- Besitz zu verschenken.

- Geld zu spenden.

- Essen zu teilen.

- Gastfreundschaft zu praktizieren.

2. Immaterielle Großzügigkeit

Derart großzügige Menschen…

- teilen ihr Wissen.

- hören zu und schenken anderen ein offenes Ohr.

- sehen über Fehler oder Fehlverhalten hinweg.

- tolerieren andere Meinungen.

- geben einen Vertrauensvorschuss.

- kooperieren bereitwillig.

- zeigen guten Willen und glauben an das Gute im Menschen.

Nicht zuletzt zeigt sich Großzügigkeit auch uns selbst gegenüber: Solche Menschen gönnen sich zum Beispiel Belohnungen für ihre Erfolge oder sind gnädig gegenüber ihren eigenen Defiziten und Schwächen und weniger selbstkritisch.

Ein wesentliches Merkmal großzügiger Menschen ist Dankbarkeit – für das, was sie haben oder erreicht haben.

Studien: Zahlt sich Großzügigkeit aus?

Zugegeben, die Frage, ob sich Großzügigkeit überhaupt lohnt, ist ein Widerspruch in sich. Schließlich ist die Frage alles andere als uneigennützig, sondern vielmehr berechnend, opportun und klingt verdächtig egoistisch. Aber sie ist berechtigt: Allzu oft erleben wir im Alltag, wie sich Egoismus und Ellenbogenmentalität durchsetzen und scheinbar mehr Vorteile haben.

Doch wer so denkt, springt zu kurz. Diverse Studien zeigen: Wer egoistisch und rücksichtslos handelt, gewinnt allenfalls kurzfristig. Langfristig aber führt das Verhalten zu sozialer Isolation und ist Gift für eine dauerhafte Zusammenarbeit – zum Beispiel im Job. Geben macht nicht nur selig, sondern tatsächlich auch erfolgreicher.

Generosität macht zufrieden

Als die Kanadische Sozialpsychologin Elizabeth Dunn in ihren Studien den Zusammenhang zwischen Glück und Geld untersuchte, war sie selbst über das Ergebnis erstaunt: Geld zu haben, machte nicht glücklicher. Es für andere auszugeben oder jemandem damit zu helfen, führte hingegen zu größerem persönlichen Glück.

Mehr noch: Auch in anderen Bereichen zahlt sich Freigiebigkeit aus: Anderen Trost, Zuspruch oder eine helfende Hand zu geben, steigert langfristig die eigene Zufriedenheit.

Reziproker Altruismus: Wie du mir, so ich dir

Dass sich gute Taten auch für den Wohltäter positiv auszahlen, gilt als wissenschaftlich erwiesen. Der Fachbegriff dafür: reziproker Altruismus – auf Deutsch: „Wie du mir, so ich dir.“

Der US-Ökonom Vernon Smith untersuchte dieses Verhalten bereits in den 1960er-Jahren und erhielt 2002 dafür den Wirtschaftsnobelpreis. Sein Experiment gehört heute zu den Klassikern der Spieltheorie: Die Teilnehmer sollten zunächst Geld in eine Gemeinschaftskasse einzahlen und den Fonds durch Geschäfte vermehren. Der Gewinn wurde anschließend an alle zu gleichen Teilen ausgezahlt.

Der Clou war allerdings, dass die Teilnehmer einzahlen konnten oder auch nicht – von der Ausschüttung profitierten trotzdem alle. Obwohl der Fonds die höchsten Gewinne erzielte, wenn alle einzahlten, gab es den größten Profit für egoistisches Schmarotzen. Und so spielten zu Beginn zwar noch vier Fünftel der Teilnehmer fair, während der Rest frech mitkassierte. Doch die Ehrlichen waren die Dummen und verhielten sich schon bald ebenfalls eigennützig. Effekt: Der Profit schmolz Runde um Runde und erreichte zum Schluss einen Tiefststand. Wie die Stimmung.

Daraufhin führte Smith Sanktionen ein. Die Mitspieler konnten Trittbrettfahrer jetzt bestrafen und vom Gewinn ausschließen. Prompt verbesserte sich das Ergebnis, die Sanktionen sorgten für wachsendes Gemeinwohl.

Die Moral von der Geschichte und Studie: Der Mensch ist sowohl ein soziales wie auch egoistisches Wesen. Gibt es aber ethische Werte und Sanktionen für jene, die dagegen verstoßen, zeigen wir unsere beste Seite – und Selbstlosigkeit und Hilfsbereitschaft erleben eine Konjunktur zum Wohle aller.

Sind Arme tatsächlich großzügiger als Reiche?

Reichtum macht geizig. Das glauben viele. „Stimmt aber nicht“, sagt Paul Piff, der das untersucht hat. Reiche sind nicht weniger großzügig – sie spenden nur anders. Tatsächlich identifizieren sich Menschen regelmäßig mit den Mitgliedern ihrer sozialen Schicht. Entsprechend tun sich Reiche leichter damit, kulturellen Institutionen, Hochschulen oder Universitäten Geld zu spenden. Die Armen wiederum sehen in den Bettlern Menschen, die letztlich mit denselben Problemen kämpfen wie sie selbst.

Gehirn belohnt Großzügigkeit mit Glücksgefühlen

Forscher gehen heute davon aus, dass Generosität ein wesentlicher Faktor bei der Evolution und Entstehung von erfolgreichen Gesellschaften war und ist. Kurz: Kleinlichkeit spaltet, Großzügigkeit verbindet. Forscher an den Universitäten Zürich und Erfurt fanden heraus, dass Kooperation und großzügiges Verhalten, nicht nur den Zusammenhalt, sondern auch das Überleben der Gemeinschaft stärkte.

Der Grad der Selbstlosigkeit und großzügiges Handeln verbessert, laut Studien um die Psychologin Stephanie Brown von der Universität von Michigan, sogar unsere psychische Gesundheit und erhöhe zugleich die Lebenserwartung.

Spenden oder Schenken lösen im Gehirn Glücksgefühle aus. Mithilfe der Magnetresonanztomographie (MRT) lässt sich nachweisen, dass der Effekt bei großzügigem Geben größer ist als bei der Selbstbelohnung. Auch wenn das wieder schrecklich egoistisch klingt: Wir tun uns also selbst etwas Gutes, wenn wir anderen etwas Gutes tun.

Was andere dazu gelesen haben