Einfach erklärt: Was ist der Halo Effekt?

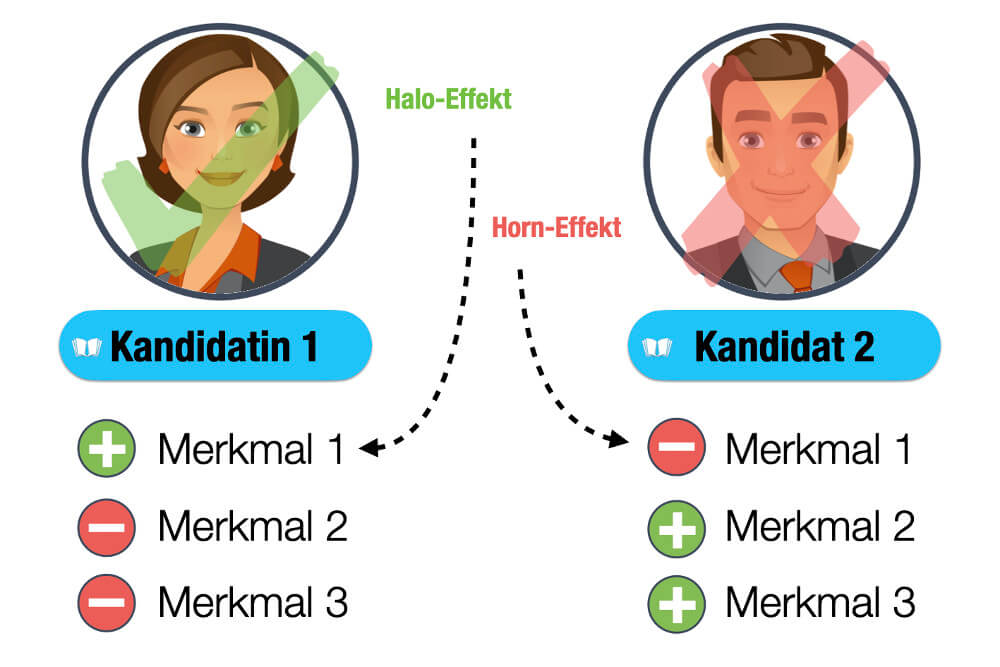

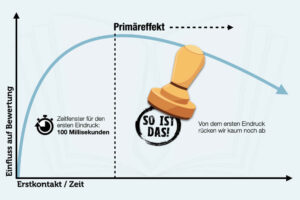

Der Halo Effekt ist ein Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler, bei dem ein einzelnes auffälliges und positives Merkmal einer Person die Wahrnehmung anderer Eigenschaften überstrahlt. Das verzerrt den Gesamteindruck. Es entsteht ein guter erster Eindruck, der objektiv aber nicht stimmen muss.

Trotz fehlender Informationen ziehen wir Rückschlüsse von einer bekannten Eigenschaft auf unbekannte Persönlichkeitsmerkmale – eine kognitive Verzerrung.

Gegenteil zum Halo-Effekt

Das Gegenteil zum Halo-Effekt ist der Horn Effekt. Hierbei führt ein negatives Merkmal zur Abwertung einer Person.

Beide Überstrahlungseffekte sind gefährlich, weil sie unterbewusst und suggestiv wirken und das Fehlurteil nicht wahrgenommen wird.

Bedeutung: Warum heißt der Halo-Effekt so?

Das englische Wort „halo“ bedeutet „Heiligenschein“. Deshalb wird der Halo-Effekt auch mit Heiligenschein-Effekt oder Überstrahlungseffekt übersetzt. Ein besonders positives und markantes Merkmal überstrahlt alle anderen und erzeugt bei der Zielperson eine Art Heiligenschein.

Beobachtet wurde das sozial-psychologische Phänomen bereits 1907 von Frederic L. Wells. Namentlich eingeführt hat den Halo-Effekt der amerikanische Verhaltensforscher Edward Lee Thorndike. Er hatte beobachtet, dass Offiziere gutaussehende Soldaten mit aufrechter Körperhaltung besser beurteilten und ihnen gute Charaktereigenschaften, Führungsqualitäten und Intelligenz unterstellten.

Halo-Effekt: Beispiel

Das häufigste Beispiel für den Halo Effekt stammt aus der Bewerbung beziehungsweise dem Vorstellungsgespräch. Stellen Sie sich einen Kandidaten vor, der gut, elegant und hochwertig gekleidet ist. Sofort erscheint er den meisten Personalern als besonders kompetent und qualifiziert.

Dabei handelt es sich nur um den äußeren Schein. Kleider machen Leute – das Aussehen ist aber kein Nachweis für Fähigkeiten oder die tatsächliche Eignung des Bewerbers. Was hier wirkt, ist allein der Halo-Effekt. Vier weitere typische Beispiele:

-

Beispiel: Schönheit

Die Attraktivität einer Person ist besonders markant und auffällig. Schöne Menschen genießen einen Bonus, werden häufiger eingestellt oder befördert. Zudem gelten sie als intelligenter und kompetenter, ohne über diese Eigenschaften etwas zu wissen.

-

Beispiel: Lebenslauf

Ein lückenloser Lebenslauf und eine Karriere in jungen Jahren beeindrucken zahlreiche Personaler. Effekt: Die Bewerber werden bevorzugt und als kompetent, zuverlässig sowie zielstrebig eingeschätzt.

-

Beispiel: Sprache

Wortwahl, Betonung, Ausdrucksweise, Eloquenz – Sprache, Stimme und Ausdrucksweise sind starke Signale für den Halo-Effekt. Eine kräftige und tiefe Stimme strahlt Macht und Kompetenz aus. Piepsstimmen werden schnell mit Unsicherheit und Inkompetenz assoziiert.

-

Beispiel: Sympathie

Sympathie und freundliches Auftreten lohnen sich. Durch den Halo-Effekt wird von der netten und offenen Art auf Intelligenz und Vertrauenswürdigkeit geschlossen. Sympathische Menschen strahlen zudem Professionalität aus. Ihre Leistungen werden (von Lehrern oder Chefs) besser bewertet.

Weitere Halo Effekt Beispiele

- Attraktive Menschen sind sympathisch („Beautiful-is-good“-Stereotyp).

- Wer prominent und in den Medien ist, muss kompetent sein (Nimbus-Effekt).

- Menschen mit Brille gelten als belesen und schlau.

- Schlanke Menschen gelten als sportlich und aktiv.

- Wer teure Kleidung oder Schmuck trägt, gilt als erfolgreich.

- Wer freundlich zu uns ist, muss vertrauenswürdig sein.

- Was teuer ist, hat automatisch eine hohe Qualität.

Letztlich wird beim Halo-Effekt von einem Merkmal auf viele weitere Eigenschaften geschlossen, ohne dass es dafür einen objektiven Beleg gibt.

Ursache: Was steckt hinter dem Halo-Effekt?

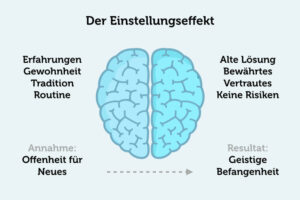

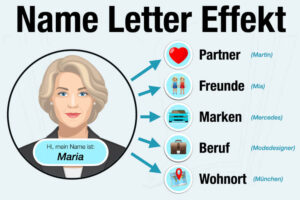

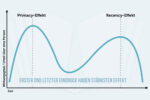

Der Halo Effekt tritt besonders stark unter Zeitdruck und bei wenigen Informationen über andere Personen auf. Beim Kennenlernen (siehe: Primacy-Effekt oder Primäreffekt) basiert die erste Einschätzung immer auf unterstellten Eigenschaften, die wir aus wenigen Signalen ableiten und der Person andichten – im Positiven wie Negativen.

Die unmittelbare Freund-Feind-Erkennung ist ein Ur-Überlebensinstinkt des Menschen. Bei jedem neuen Kontakt machen wir uns binnen Sekunden ein Bild von unserem Gegenüber und ordnen die Person in soziale Kategorien ein: nett, unsympathisch, attraktiv, schlau, kompetent… Das passiert spontan und unbewusst anhand von Stereotypen, Vorurteilen und klischeehaften Denkmustern.

Gefilterte Wahrnehmung ist notwendig

Die oberflächliche Einschätzung ist durchaus sinnvoll und notwendig. Wir sind gar nicht in der Lage, alle Reize und Sinneseindrücke zu verarbeiten. Dafür sind sie zu komplex. Also reduziert das Gehirn die Informationen und ordnet sie vorhandenen Mustern (siehe: Schubladendenken) zu.

Auch wenn das Gesamtbild beim Halo-Effekt positiv ist: Es bleibt ein Beurteilungsfehler sowie ein vorschnelles und damit potenziell falsches Urteil. Trotz Notwendigkeit führt es dazu, dass wir uns von einem Blender täuschen lassen oder von Menschen enttäuscht werden, die wir zuvor auf einen zu hohen Sockel gestellt haben.

Verwandte Wahrnehmungsfehler

Wir sehen die Welt und Menschen nicht, wie sie wirklich sind, sondern wie wir sind. Erfahrungen, Interpretationen und Vorurteile trennen unsere Wahrnehmung von der Wirklichkeit. Zu diesen Wahrnehmungsfehlern und -effekten gehören zum Beispiel auch:

- Similar-to-Me-Effekt

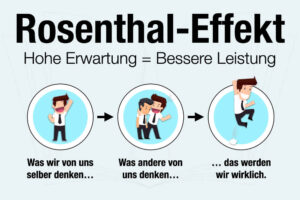

Wer uns ähnlich ist, den finden wir auf Anhieb sympathischer. - Pygmalion-Effekt

Um uns in unserem Urteil zu bestätigen, tun wir alles dafür, dass es auch so kommt. - Andorra-Effekt

Wie im Roman von Max Fritsch wird die Prognose zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. - Klebe-Effekt

Wer lange Zeit nicht befördert wurde, wird zunehmend unterschätzt und schlechter bewertet. - Lorbeer-Effekt

Aufgrund vergangener Erfolge unterstellen wir einer Person, auch künftig erfolgreich zu sein. - Benjamin-Franklin-Effekt

Wer uns einen Gefallen tun kann, der findet uns dadurch sympathischer.

Halo Effekt Psychologie: Wie wirkt er?

Für den Halo Effekt und dessen suggestive Wirkung gibt es inzwischen unzählige psychologische Studien, die unsere häufig fehlerhafte und anfällige Beurteilung einer Person nachweisen. Vor allem von diesen Eigenschaften lassen sich viele Menschen blenden:

- Aussehen

- Stimme

- Sprache

- Umgangsformen (Verhalten)

- Erfolge (Karriere)

- Einkommen (Besitz)

Fast immer schließen wir von diesen Merkmalen auf den Charakter, die Intelligenz oder Leistungsfähigkeit der Person. Ganze Wirtschaftszweige – wie etwa die Kosmetik-Industrie oder Modebranche – profitieren vom Halo-Effekt.

Halo-Effekt vermeiden: Mit diesen Tipps

Wir merken gar nicht, wie wir dem Wahrnehmungsfehler zum Opfer fallen und halten an einmal getroffenen (Fehl-)Einschätzungen fest. Umso wichtiger, dass Sie von Anfang an den Halo-Effekt vermeiden.

In der Praxis ist das aber leichter gesagt, als getan. Selbst wenn Sie den Effekt kennen und verstehen, trübt er beim nächsten Mal doch wieder Ihr Urteilsvermögen. Diese Tipps helfen, um Ihre Einschätzung zu verbessern:

-

Schaffen Sie ein Bewusstsein für den Effekt

Es ist kein vollkommener Schutz, aber hilfreich: Erinnern Sie sich an den Halo-Effekt und machen Sie sich seine Existenz regelmäßig bewusst. Je mehr Sie daran denken, desto vorsichtiger und objektiver werden Sie bei der Einschätzung anderer.

-

Bewerten Sie nur einzelne Eigenschaften

Bewerten Sie niemals mehrere Eigenschaften gleichzeitig. Trennen Sie die unterschiedlichen Merkmale und stellen Sie keine Verbindungen her. Zum Beispiel: „Er ist gut gekleidet.“ Oder: „Sie ist sehr sympatisch.“ Das verhindert, dass Sie ohne Grundlage Rückschlüsse ziehen und einen falschen Gesamteindruck bekommen.

-

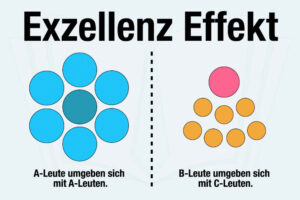

Nutzen Sie zusätzliche Perspektiven

Das Mehr-Augen-Prinzip ist ein effektives Mittel gegen den Halo-Effekt. Holen Sie sich eine zweite Meinung ein und fragen Sie andere nach deren Perspektive. Das funktioniert besonders gut im Vorstellungsgespräch, aber auch bei neuen Mitarbeitern im Team oder Kontakten im Freundeskreis. Sie werden dadurch nicht so leicht geblendet und schaffen größere Objektivität.

-

Verlassen Sie sich auf Daten und Fakten

Eigene Fehleinschätzungen vermeiden Sie durch nachprüfbare Daten und Fakten. Schließen Sie nicht von Eigenschaften oder Verhaltensweisen auf Kompetenz oder Leistungen, sondern schauen Sie auf konkrete Ergebnisse, Nachweise oder Arbeitszeugnisse. Legen Sie idealerweise genaue Kriterien für die Beurteilung fest.

-

Hinterfragen Sie Ihren ersten Eindruck

Mit Selbstreflexion überprüfen Sie Ihren Eindruck und korrigieren diesen. Fragen Sie sich ehrlich: Habe ich den oder die andere richtig eingeschätzt – oder war ich nur oberflächlich aufgrund einer Eigenschaft?

So nutzen Sie den Halo-Effekt für sich

Gänzlich ausschließen lassen sich Beurteilungsfehler nie. Dafür bleiben Menschen zu anfällig für Manipulationen. Dieses Wissen können Sie für sich nutzen: Wollen Sie gut ankommen und andere überzeugen, punkten Sie mit einer besonders auffälligen und positiven Eigenschaft.

Egal, ob Sie strahlend lächeln, gut angezogen sind oder mit starker Körpersprache glänzen – wenn Sie dieses eine Merkmal richtig nutzen, beeinflussen Sie die gesamte Wahrnehmung Ihres Gegenübers zum Positiven.

Was andere dazu gelesen haben

- Cheerleader-Effekt: In Gruppen wirken wir attraktiver

- Lookismus: Werden schöne Menschen bevorzugt?

- Rezenzeffekt: Der letzte Eindruck zählt und hallt nach!