Definition: Was bedeutet Gruppendynamik?

Gruppendynamik bezeichnet die gegenseitige – sichtbare und unsichtbare – Beeinflussung der Mitglieder einer Gruppe untereinander. Diese Dynamik (auch: Kräftespiel) kann deren Verhaltensweisen, Strukturen und Werte massiv verändern und prägen.

Zur Gruppendynamik gehören zahlreiche Prozesse, wie etwa das Entstehen von Rollenmustern, das Bilden gemeinsamer Teamregeln oder Rituale sowie die Entwicklung eines kollektiven Wir-Gefühls. Entscheidend dabei ist, dass jedes aktive oder passive Handeln der Gruppe diese dynamischen Prozesse fortlaufend beeinflusst.

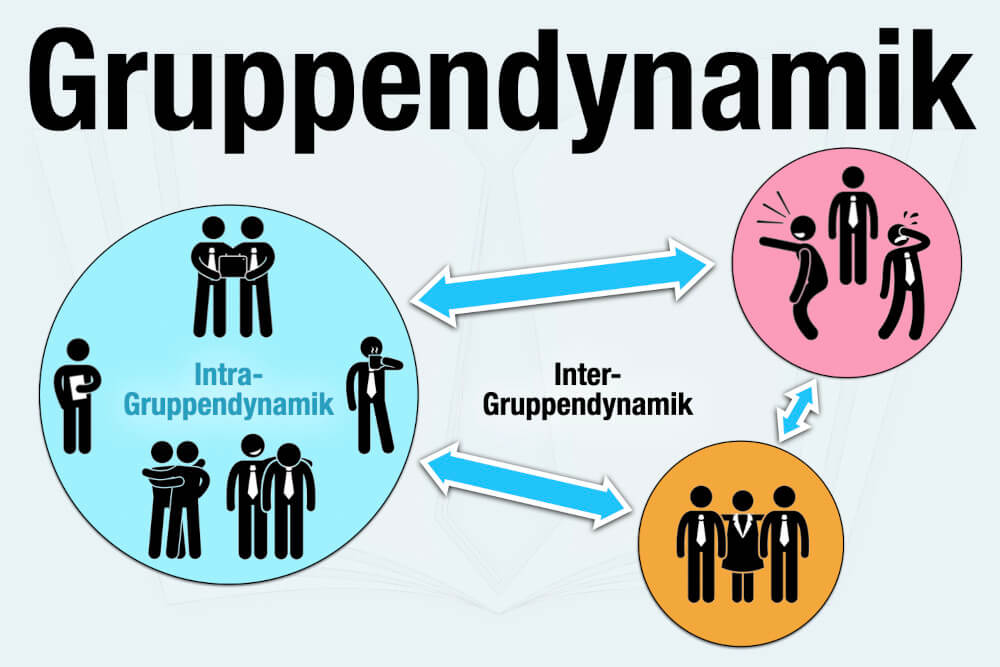

2 Arten der Gruppendynamik

Unterschieden werden in der Psychologie vor allem zwie Arten der Gruppendynamik:

-

Intra-Gruppendynamik

Die Intra-Gruppendynamik beschreibt z.B. die Entwicklung von Rollen, Hierarchien oder Entscheidungen innerhalb einer Gruppe.

-

Inter-Gruppendynamik

Die Inter-Gruppendynamik wiederum bezeichnet die Wirkung zwischen verschiedenen Gruppen – etwa bei einem Wettbewerb oder bei der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams.

Der Begriff wird auch verwendet, um Methoden zu beschreiben, mit denen gruppendynamische Prozesse gezielt gesteuert werden – etwa beim Teambuilding oder Onboarding neuer Mitarbeiter. Eine positive Gruppendynamik hat große Bedeutung für die Kooperation und Leistungsfähigkeit von Teams.

Gruppendynamik Ursprung

Der Begriff „Gruppendynamik“ wurde ursprünglich von dem deutschen Sozialpsychologen Kurt Lewin geprägt. Er erforschte 1939 die dynamischen Vorgänge in Gruppen und entwickelte eine Methode, diese sichtbar und manipulierbar zu machen. Die Grundannahme dazu aus der Gestalttheorie lautet: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“

Was sind gruppendynamische Prozesse?

In einer Gruppe treffen typischerweise unterschiedliche Persönlichkeiten mit verschiedenen Werten, Zielen oder Bedürfnissen aufeinander. Diese nehmen gegenseitig Einfluss aufeinander. Durch die Interaktion der Mitglieder entstehen schließlich gemeinsame Meinungen, Weltbilder sowie mehr oder weniger feste Beziehungsmuster. Dieser Vorgang der gegenseitige Beeinflussung wird „gruppendynamischer Prozess“ genannt.

Gruppendynamische Prozesse sind – wie der Name sagt – keinesfalls statisch oder abgeschlossen. Sie laufen permanent weiter, sind „dynamisch“. Entsprechend können sich auch die Rollen, Ansichten oder Normen einer Gruppe immer wieder verändern.

Gruppendynamische Prozesse – Beispiele

- Definition eines gemeinsamen Ziels

- Ausbildung gemeinsamer Werte und Normen

- Verteilung von Rollen und Macht

- Etablieren von Gruppenregeln

- Entstehung und Bearbeitung von Konflikten

- Entwicklung eines Wir-Gefühls sowie einer Gruppenidentität

Spannende Fakten zur Gruppendynamik

Sie wollen mehr über Teams und ihre Dynamik erfahren? Hier finden Sie 11 interessante Fakten zur Gruppendynamik, die Sie unbedingt kennen sollten:

Wie entsteht ein Team?

Gruppe ist nicht gleich Team! Bis aus einer Gruppe ein Team wird, durchlaufen die Mitglieder einen Entwicklungsprozess, in dem sich sowohl einzelnen Gruppenrollen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln.

5-Phasen-Modell nach Tuckman

Das bekannteste Teambuilding-Modell ist das Phasenmodell des US-Psychologen Bruce Tuckman. Laut seinen Studien durchläuft jede Gruppe insgesamt fünf Phasen der Teambildung (auch „Teamuhr“ genannt):

-

Forming (Orientierungsphase)

In der Anfangsphase lernen sich die Teammitglieder kennen, es herrscht noch Unsicherheit und Zurückhaltung. Die Mitglieder tasten sich ab, klären ihre Rollen und Erwartungen. Die Teamleitung gibt Orientierung und schafft Vertrauen.

-

Storming (Konfliktphase)

Jetzt werden unterschiedliche Meinungen, Interessen und Werte sichtbar. Es kommt zu Machtkämpfen, da die Teammitglieder um Positionen und Rollen ringen. Konfliktmanagement durch die Führungskraft ist hier besonders wichtig.

-

Norming (Organisationsphase)

Das Team einigt sich auf gemeinsame Regeln, Abläufe und Werte. Die Rollen sind verteilt, das Wir-Gefühl wächst und die Zusammenarbeit wird konstruktiver. Gemeinsame Ziele werden definiert und gegenseitige Unterstützung entwickelt sich.

-

Performing (Leistungsphase)

Das Team arbeitet nun effektiv und produktiv zusammen, nutzt die Stärken der Mitglieder optimal aus und erzielt gemeinsam Erfolge. Kreativität, Motivation und Eigenverantwortung sind hoch, die Teamleitung kann sich stärker zurückziehen und delegieren.

-

Adjourning (Abschluss- oder Auflösungsphase)

Nachdem das gemeinsame Ziel erreicht wurde, löst sich das Team auf. Diese Phase ist von Rückblick und teils emotionalen Abschieden geprägt – insbesondere bei temporären oder projektbezogenen Teams wird die Zusammenarbeit beendet oder in veränderter Form fortgesetzt.

Diese 5 Phasen nach Tuckman helfen, die Dynamik eines Teams zu verstehen und gezielt zu steuern. Jede Phase stellt unterschiedliche Anforderungen an die Mitglieder und insbesondere die Teamführung.

Was ist das Dependenzmodell der Gruppendynamik?

Das Dependenzmodell der Gruppendynamik wurde wiederum von Warren Bennis und Herbert A. Shepard entwickelt und beschreibt, wie sich Gruppen im Umgang mit Autorität sowie untereinander entwickeln. Das Modell fokussiert auf zwei zentrale Themen:

- Dependenz: Das Verhältnis zur Autorität (z.B. Chef).

- Interdependenz: Das Verhältnis der Gruppenmitglieder untereinander.

Das Modell gliedert die Gruppenentwicklung in zwei Hauptphasen, die jeweils in drei Unterphasen aufgeteilt werden:

-

Dependenz

Die Gruppe benötigt Orientierung, ordnet sich einer Führung unter und sucht nach Sicherheit durch Autorität. Es treten zwei Typen auf: „dependente“ Mitglieder, die Sicherheit in Führung suchen und „konterdependente“ Mitglieder, die sich der Führung widersetzen.

-

Konterdependenz

Einige Mitglieder lehnen sich zunehmend gegen die Autorität auf. Es kommt zu Diskussionen über die Gruppenstruktur. Die Gruppe kann sich jetzt in zwei Lager spalten: ein Lager sucht nach Struktur, das andere widersetzt sich dieser.

-

Lösung

Nach Auseinandersetzungen findet die Gruppe eine Balance. Die Mitglieder lernen sich besser kennen, und Regeln beziehungsweise Ziele werden gemeinsam ausgehandelt.

-

Verzauberung (Harmonie)

Nach Beginn der Zusammenarbeit tritt oft eine gruppendynamische Phase der Harmonie und des Miteinanders auf: Die Gruppe idealisiert sich und arbeitet motiviert am gemeinsamen Ziel.

-

Entzauberung (Konflikt)

Diese Harmonie wird gestört, wenn persönliche Wünsche mit Gruppennormen kollidieren. Es treten wieder Konflikte und Machtkämpfe auf; die Gruppe muss diese Spannungen verarbeiten.

-

Bestätigung (Konsensbildung)

Erst wenn die Gruppe diese Konflikte gelöst hat, bildet sich eine stabile, leistungsfähige Gruppenkultur, mit flexiblen Rollen und gemeinsam getragenen Normen.

1. Phase der Dependenz

2. Phase der Interdependenz

Das Dependenzmodell der Gruppendynamik hilft, die typischen Konflikte bei der Teambildung zu verstehen und die jeweiligen Phasen bewusst zu begleiten. Besonders prägend ist dabei der Wechsel vom Fokus auf der Abhängigkeit von Führung hin zum reifen Miteinander auf Augenhöhe.

Gruppendynamik Rollen: Welche gibt es?

In Gruppen nehmen Mitglieder unterschiedliche Rollen ein, die maßgeblich die Dynamik und das Zusammenspiel in der Gruppe prägen. Diese Rollen sind nicht fest, sondern verändern sich häufig in Abhängigkeit von Faktoren wie etwa dem Gruppenziel, den individuellen Persönlichkeiten, dem aktuellen Thema oder der Zusammensetzung der Gruppe.

Typische Gruppenrollen

Beispiele für häufige Rollen in gruppendynamischen Prozessen sind:

- Anführer

Gibt Ziel und Richtung vor und trifft oft autark die Entscheidungen. - Mitläufer

Passt sich an, trägt zum Gruppenergebnis bei, übernimmt aber keine Führung. - Außenseiter

Steht am Rand und ist kaum oder gar nicht in das Gruppengeschehen integriert. - Sündenbock

Wird von den anderen für Probleme oder Misserfolge verantwortlich gemacht. - Streitschlichter

Vermittelt bei Konflikten und sorgt für Motivation und Harmonie. - Organisator

Kümmert sich vor allem um reibungslose Abläufe und eine effiziente Teamstruktur. - Fleißiger:

Engagiert sich stark und übernimmt mehr Aufgaben als er oder sie müsste. - Clown

Sorgt für Spaß in der Gruppe und lockert die Stimmung immer wieder auf.

Kategorien von Gruppenrollen

Die typischen Rollen innerhalb von Gruppen lassen sich überdies in drei Kategorien unterteilen:

-

Psychologische Rollen

Diese Rollen sind vor allem geprägt durch die jeweiligen Charaktereigenschaften der Mitglieder – zum Beispiel: Selbstbewusste, Unsichere oder Kreative.

-

Gruppendynamische Rollen

Diese Rollen entstehen aus dem Zusammenspiel der Gruppenmitglieder, beeinflusst durch Gruppenziele und Werte. Sie zeigen unter anderem, wer in der Gruppe welchen Einfluss hat – zum Beispiel: Anführer, Außenseiter oder Sündenbock.

-

Funktionale Rollen

Diese Rollen richten sich wiederum nach den Fähigkeiten der Teammitglieder und ihrem Beitrag zur Zielerreichung – zum Beispiel: Organisator, Motivator oder Kritiker.

Dynamik und Veränderung

Auch diese Rollenverteilung ist ein gruppendynamischer Prozess. Verlässt etwa ein Mitglied die Gruppe, entstehen sofort neue Rollenkonflikte und -kämpfe, wenn zum Beispiel mehrere Personen dieselbe Rolle beanspruchen.

Ebenso können die Rollen situativ angepasst werden – etwa wenn ein „Anführer“ fachlich überfordert ist und die Gruppenleitung jemand anderem überlässt. Die Rollen sind in der Gruppendynamik also flexibel und können situativ entstehen oder im Zusammenspiel aus Persönlichkeit, Gruppenzielen, Fähigkeiten und wechselnden Gruppenprozessen.

Positive oder negative Gruppendynamik?

Gruppendynamik lässt sich nicht verhindern – sie entsteht automatisch und immer. Entscheidender ist die Richtung der Entwicklung, also eine positive oder negative Gruppendynamik.

-

Steigende Motivation und Produktivität

Die Mitglieder fühlen sich wohl, arbeiten konstruktiv zusammen und kommunizieren offen. Jeder bringt seine Fähigkeiten ein, vertraut den anderen und unterstützt die Gruppe – das fördert den Teamgeist und die Zielerreichung.

-

Konstruktiver Umgang mit Konflikten

Probleme oder Meinungsverschiedenheiten werden offen angesprochen und gemeinsam gelöst, was das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt.

-

Klare und passende Rollenverteilung

Die Verantwortlichkeiten werden sinnvoll verteilt und von kompetenten Mitgliedern übernommen. Beispiel: Das Team löst eine komplexe Aufgaben effizient, weil dabei jede(r) seine individuellen Stärken optimal einbringt.

-

Sinkende Motivation und Leistungsabfall

Die Gruppenmitglieder sind zunehmend frustriert, ziehen sich zurück oder verhalten sich passiv, was die Produktivität erkennbar beeinträchtigt.

-

Konkurrenzdenken und Grüppchenbildung

Häufige Streitereien sowie offene Abgrenzung oder Rivalität innerhalb der Gruppe sind starke Warnzeichen. Es entwickeln sich Cliquen innerhalb des Teams, die gegeneinander arbeiten oder Einzelne überlassen anderen die Arbeit (siehe: Ringelmann-Effekt).

-

Unklare oder umstrittene Rollen

Wichtige Aufgaben werden gar nicht oder falsch besetzt. Die Folge: Verantwortung bleibt liegen oder der Teamgeist fehlt.

-

Gruppenzwang und Konformität

Kritische Meinungen werden von einigen unterdrückt, Konflikte werden durch Macht oder mit Verweis auf die Konformität gelöst (sog. Groupthink).

-

Verlust der kollektiven Wirksamkeit

Die Gruppe glaubt nicht mehr an den eigenen Erfolg. Die Folge sind Frustration, Stagnation und noch mehr Misserfolge – wie es oft im Sport und bei Wettbewerben zu beobachten ist.

Positive Gruppendynamik

Eine positive Gruppendynamik liegt vor, wenn innerhalb der Gruppe ein förderliches, unterstützendes und produktives Miteinander herrscht. Typische Merkmale sind:

Negative Gruppendynamik

Eine negative Gruppendynamik entsteht, wenn destruktive Prozesse überwiegen, die es leider auch gibt. Typische Anzeichen sind:

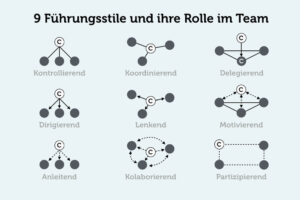

Ob sich eine positive oder negative Gruppendynamik entwickelt, hängt jedoch wesentlich von den Teampersönlichkeiten (siehe: Riemann-Thomann-Modell), der Rollenverteilung und der Qualität der Führung ab. Oder wie es so richtig heißt: „Der Fisch stinkt vom Kopf.“

Häufige Fragen zur Gruppendynamik

Der Begriff „Gruppendynamik“ beschreibt die gegenseitige Beeinflussung der Mitglieder einer Gruppe. Eine Gruppe durchläuft deshalb einen permanenten Prozess, in dem sich Werte, Normen, Rollen und Beziehungen permanent verändern und weiterentwickeln.

Hierbei beeinflussen sich die Mitglieder einer Gruppe gegenseitig. In der Folge verändern sich zum Beispiel der Zusammenhalt oder die Teamleistung sowie die interne Struktur und Rollenverteilung der Gruppe: Es gibt Anführer, Gefolgsleute und Hierarchien. Ein Beispiel für eine negative Intra-Gruppendynamik ist das Mobbing der schwächsten Teammitglieder. Das Gegenbeispiel für eine positive Intra-Gruppendynamik ist die gegenseitige Unterstützung, sobald jemand Hilfe benötigt.

In diesem Fall beeinflussen sich zwei oder mehrere Gruppen gegenseitig. Das geschieht regelmäßig bei Turnieren und Wettkämpfen – jedoch genauso bei Teams aus unterschiedlichen Abteilungen im Unternehmen. Die Inter-Gruppendynamik kann zum Beispiel genutzt werden, um den Ehrgeiz der Teams anzustacheln und so zu besseren Leistungen führen. Sie kann aber genauso zu destruktivem Konkurrenzdenken führen.

Was andere dazu gelesen haben

- Teamfähigkeit: Wer ist schon teamfähig?

- 9 Belbin Teamrollen: Einfach erklärt

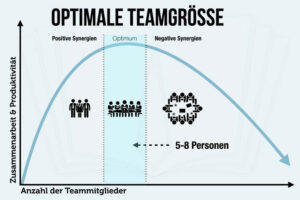

- Optimale Teamgröße: Laut Studien 5-8 Personen

- Horrorkollegen: Kollegen aus der Hölle