Definition: Was ist ein Skandal?

Ein Skandal ist ein Ereignis oder Verhalten, das in Öffentlichkeit meist für großes Aufsehen, Aufregung und Empörung sorgt. Zu einem Skandal kommt es, weil Betroffene gegen die Moral, ethische Werte oder geltendes Recht verstoßen haben. Das können zum Beispiel Schmiergeldzahlungen, Geheimnisverrat oder die Vertuschung von Fehlern sein.

Häufige Synonyme für Skandal sind: Affäre, Anstoß, Blamage, Desavouierung, Eklat Furore, Sensation, Stadtgespräch, Wirbel, Schimpf und Schande.

Typischer Verlauf eines Skandals

Skandalöse Enthüllungen verlaufen meist in einem dreistufigen sozialen Prozess:

- Enthüllung

Die Verfehlung wird identifiziert und aufgedeckt – meist durch Journalisten und die Medien, teils auch durch sog. Whistleblower. - Bewertung

Der Misstand wird anhand moralischer Werte oder gesetzlicher Normen als Verstoß oder illegitime Handlung bewertet und das tatsächliche Ausmaß der Verfehlung identifiziert. - Empörung

Der Skandal entwickelt eine Eigendynamik: Betroffene (Politik, Unternehmen, Personen, Gesellschaft) regen sich auf und reden sich (öffentlich) in Rage. Die Emotionen und der Ärger schaukeln sich auf. Es kommt zur Vorverurteilung oder Überzeichnung (Skandalisierung).

Die eigentliche Gefahr eines Skandals geht von der dritten Stufe aus. Die Debatte und emotionalisierte Empörung ist nicht mehr zu stoppen und auch nicht mehr rational. Durch die Skandalisierung entsteht ein starker medialer und öffentlicher Druck, der häufig einen enormen Imageschaden zur Folge hat. Betroffenen Personen bleibt oft nur der Rücktritt – oder es droht sogar Gefängnis.

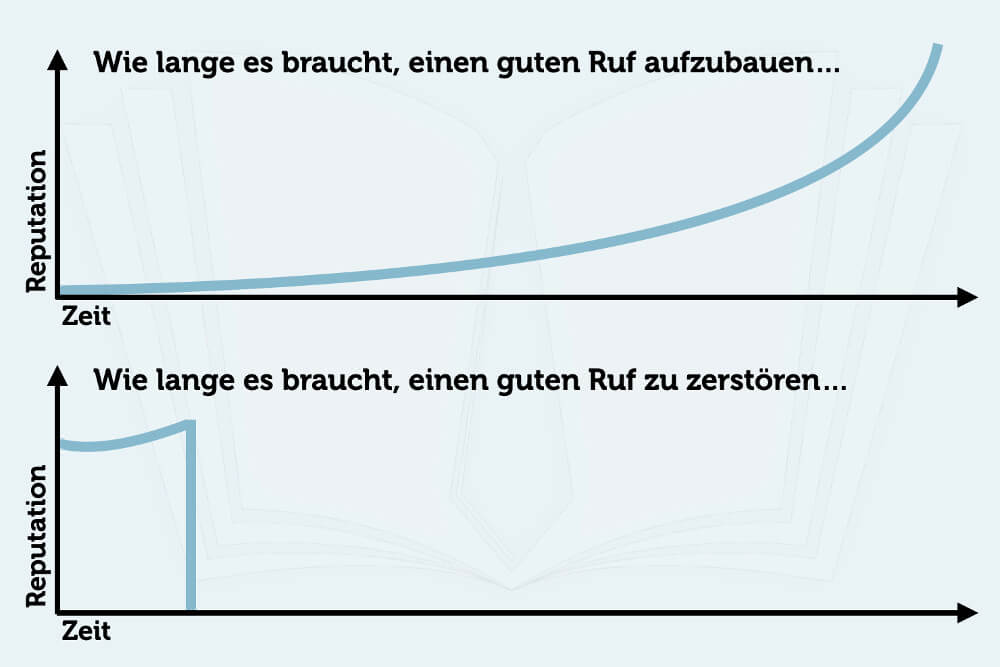

Skandale können jeden bedrohen – dank Social Media

In einen handfesten Skandal verwickelt zu werden, der mediale Wellen schlägt, passiert wohl den wenigsten. Zum Glück! Ein solcher Skandal bedroht nicht nur das bisherige Lebenswerk: Er kann alles zerstören, was man bisher aufgebaut, für das man gearbeitet und geschuftet hat. Sogar die berufliche Zukunft.

Dabei bedrohen Skandale nicht nur Top-Manager, Geschäftsführer oder Politiker. Auch Privatpersonen kann es treffen. Zum Beispiel, wenn im Internet herauskommt, dass Fans und Follower nur gekauft waren, wenn angebliche Erfolge bloß erfunden und die Rolex am Handgelenk nur eine billige Kopie aus China waren… Dann sind der gute Ruf und die Online-Reputation mitunter genauso zerstört.

Wie kann man in Skandale verwickelt werden?

Skandale sind gleich aus zwei Gründen unangenehm: Man muss Sie nicht einmal selbst verursachen, um davon betroffen zu sein – und die Gründe müssen nicht einmal der Wahrheit entsprechen. Wird der eigene Name mit einem Skandal in Verbindung gebracht, ist es fast schon egal, ob sich die Anschuldigungen als berechtigt erweisen – der Schaden ist schon entstanden!

Wer in einen Skandal verwickelt wird, der ist in der Regel gebranntmarkt, wird mit diversen Vorurteilen konfrontiert und erhält nur selten eine Chance, seinen Namen reinzuwaschen. Teilweise reicht es schon aus, mit jemandem zusammengearbeitet zu haben, der keine weiße Weste hat…

Skandal überleben: Was tun?

Einmal ins Rollen gekommen, ist ein Skandal nur schwer zu stoppen. Klatsch und Tratsch entwickeln sich zu Selbstläufern – per Mundpropaganda und Flüsterpost. Dabei spricht sich nicht nur Hörensagen herum – nicht wenige dichten auch noch eigene Interpretationen hinzu. Der Effekt: ein typischer Shitstorm.

Wie darauf reagieren?

Vorausgesetzt der Skandal beinhaltet keine tatsächlichen illegalen Aktivitäten, geht es jetzt in erster Linie darum, die Auswirkungen zu minimieren und zu retten, was zu retten ist. Für die Wirtschaft gibt es hierzu kaum nennenswerte Studien – aber für die Politik: Bei einer Untersuchung* wurden die Laufbahnen von Politikern, die in Skandale gerieten, über einen Zeitraum von 1949 bis 1993 ausgewertet. Das Ergebnis: Die Verteidigungsstrategie hatte erheblichen Einfluss auf deren weitere Laufbahn!

- Zugeben

Rund 24 Prozent der Politiker setzten auf Ehrlichkeit und gestanden ihre Schuld öffentlich ein. Das war dumm. Von ihnen blieb nur ein Drittel im Amt. - Dementieren

28 Prozent dementierten die Vorwürfe, stritten alles ab oder spielten das Gezeter herunter. Immerhin rund 44 Prozent von ihnen konnten so ihre Haut und ihren Job retten. - Begründen

Die Mehrheit (rund 46 Prozent) aber wählte den erfolgreichsten Weg: Sie rechtfertigten sich, indem sie besondere Umstände oder mangelhafte Informationen anführten beziehungsweise auf höhere Ziele verwiesen. Knapp zwei Drittel der Politiker behielten so ihre Ämter und Würden.

Die Studie zeigt dreierlei: Wer in einen Skandal gerät, sollte auf keinen Fall hoffen, dass der Sturm vorüberzieht. Abwarten und Aussitzen führen mit Sicherheit in den Untergang. Dementis ohne glaubhafte Begründung wiederum verhallen entweder wirkungslos oder entfalten nur geringe Kraft. Am besten bekommt einem die wohl überlegte Ausrede und Erklärung.

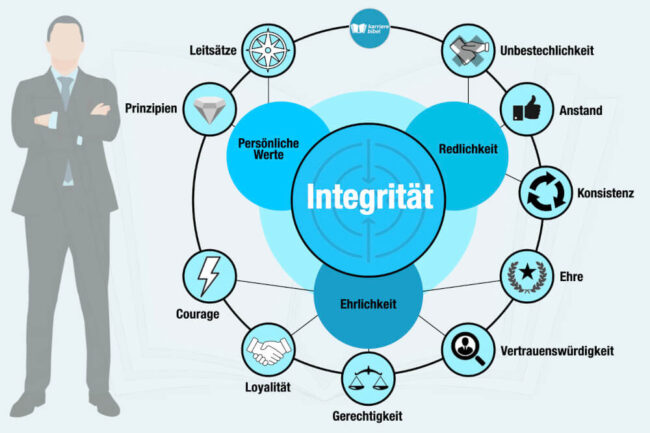

Eine Frage der Moral

Sollten Sie tatsächlich einmal in einen Skandal geraten und wollen Ihre berufliche Situation retten, fahren Sie vermutlich am besten, indem Sie die Schuld einem Notfall oder den Umständen in die Schuhe schieben. Der allzu Ehrliche ist leider der Dumme.

Allerdings bleibt die Frage, ob Sie diese Strategie mit Ihrem Gewissen vereinbaren können. Am Ende bleibt es wieder eine Frage der Moral: Manchmal muss man die Verantwortung für seine Fehler übernehmen – ohne Wenn und Aber.

Was andere dazu gelesen haben