Definition: Das Not-Invented-Here-Syndrom

Das Not-Invented-Here-Syndrom (NIH, deutsch: „Nicht-hier-erfunden-Syndrom“) beschreibt eine Aversion gegenüber fremden Ideen, Produkten oder Lösungen. Das Syndrom tritt nicht nur intern gegenüber eigenen Mitarbeitern auf, die Ablehnung kann ebenso Zulieferer, Dienstleister oder Berater betreffen.

Im Kern geht es beim Not-Invented-Here-Syndrom immer um Ignoranz, Stolz und Eitelkeiten. Was nicht im eigenen Haus entwickelt oder im eigenen Kopf ersonnen wurde, kann nicht gut sein! Dramatisch daran: Das Syndrom bleibt lange Zeit unbemerkt.

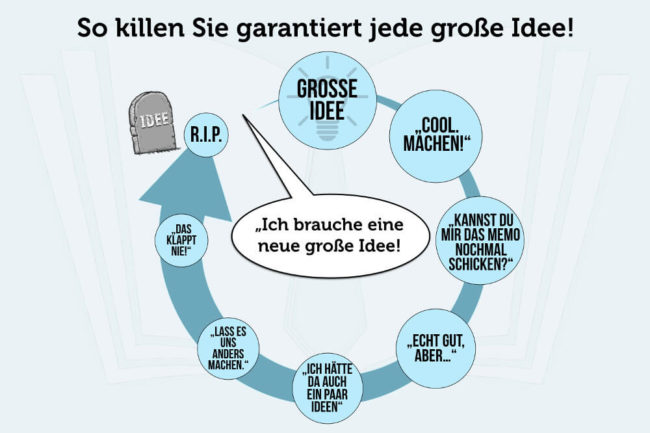

Gekränkter Stolz und die Sucht nach Selbstdarstellung sind nicht nur ein starkes Indiz für eine veritable Profilneurose – sie sind eine der größten Innovationsbremsen überhaupt. So sorgt das Not-Invented-Here-Syndrom häufig für suboptimale Ergebnisse, höhere Kosten und zunehmenden Frust in der Belegschaft.

NIH-Syndrom Ursprung

Erstmals beschrieben wurde das Not-invented-here-Phänomen im Jahr 1982 von Ralph Katz und Thomas Allen („Investigating the Not Invented Here (NIH) Syndrome: a look at the performance, tenure and communication patterns of 50 R&D project groups“). Sie beschreiben das Not-Invented-Here-Syndrom auch als eine klassische Entscheidungsschwäche.

Weitere Denkverwandte und typische Sprüche des Not-Invented-Here-Syndroms sind:

- „Das hat noch nie funktioniert!“

- „Das ist mir noch nicht ausgereift genug.“

- „Für den Anfang gar nicht schlecht…“

- „Die Idee hatten wir auch schon.“

- „Das kann ich aber besser!“

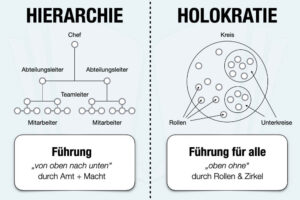

Das Chinese-Walls-Syndrom

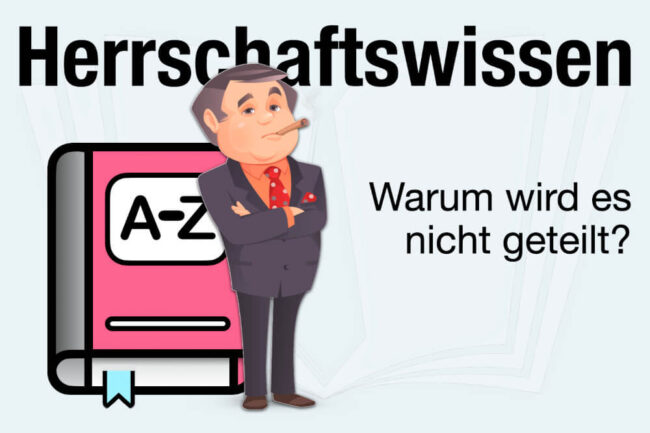

Auf Management-Ebene gibt es einen nahen Verwandten zum NIH-Syndrom: das Chinese-Walls-Syndrom. Es beschreibt die Attitüde mancher Führungskräfte, Informationen nur dosiert zu teilen, Motto: „Sie verdienen nicht genug, um das wissen zu müssen.“ Das Ziel dabei ist das Bewahren von Herrschaftswissen, das so zum Statussymbol mutiert. Die Kehrseite: Keiner teilt mehr seine Ideen oder sein Wissen. Es entsteht ein Klima des Misstrauens und Abschottens.

Beispiele für das Not-Invented-Here-Syndrom

Für das Not-Invented-Here-Syndrom finden sich zahlreiche Beispiele. Ein verifiziertes Beispiel stammt von der US-Raumfahrtbehörde NASA. Wikipedia zitiert das NIH-Syndrom so: „Während des Apollo-Programms erkannte man dort, dass einige Abteilungen nicht hinreichend miteinander kommunizierten. Aus Sorge, dies könne die Sicherheit der Astronauten gefährden, wurde ein Team berufen, dessen einzige Aufgabe darin bestand, zwischen verschiedenen Abteilungen hin und her zu pendeln und Herrschaftswissen auszutauschen. Diejenigen machten sich nicht sonderlich beliebt, aber immerhin bekamen einige Ideen so bessere Chancen.“

Ein weiteres Beispiel ist der Videostandard Betamax (kurz: Beta). Das war noch vor der Zeit der DVD und des Livestreamings. Beta war definitiv das bessere System für Videoaufzeichnungen, sogar mit höherer Qualität. Deswegen arbeiteten alle Fernsehstationen mit Beta. Im Massenmarkt durchgesetzt hatte sich aber VHS. Warum? Weil sich die konkurrierenden Hersteller Sony (Betamax) und JVC (VHS) nicht auf einen Standard einigen konnten, der von einem anderen Unternehmen entwickelt worden war.

Not-Invented-Here-Syndrom: Vor- und Nachteile

Trotz zahlreicher berechtigter Einwände, bleibt die Frage: Warum existiert das Not-Invented-Here-Syndrom überhaupt? Warum lehnen Menschen Ideen ab, die offensichtlich richtig und besser sind, nur weil es nicht die eigenen sind? Der Grund ist einfach: Das Not-Invented-Here-Syndrom hat tatsächlich ein paar (persönliche) Vorteile:

Vorteile

- NIH schützt vor Kopien und Plagiaten.

- Es verpflichtet dazu, Originale zu schaffen.

- NIH zementiert Status und Macht.

- Es dient der Selbstpositionierung.

Gerade Apple mit seiner originären Trilogie aus iPod, iPhone und iPad ist ein typisches Beispiel für diese Haltung. Es könnte aber auch sein, dass der Apple-Gründer Steve Jobs selbst ein Anhänger des NIH-Syndroms war. Gleichwohl hat das veritable Nachteile:

Nachteile

- NIH verhindert Wissenstransfer.

- NIH bremst Innovationen.

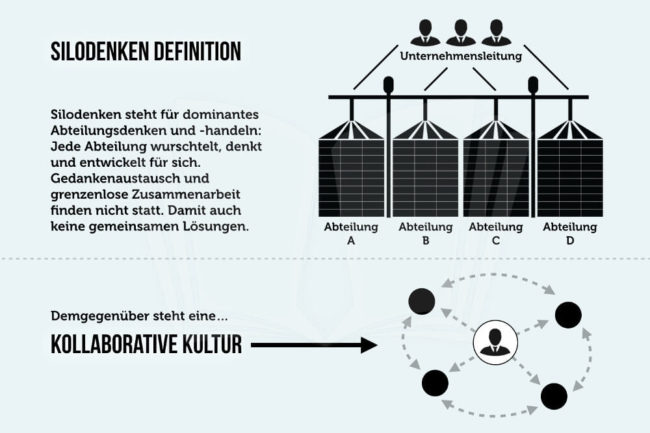

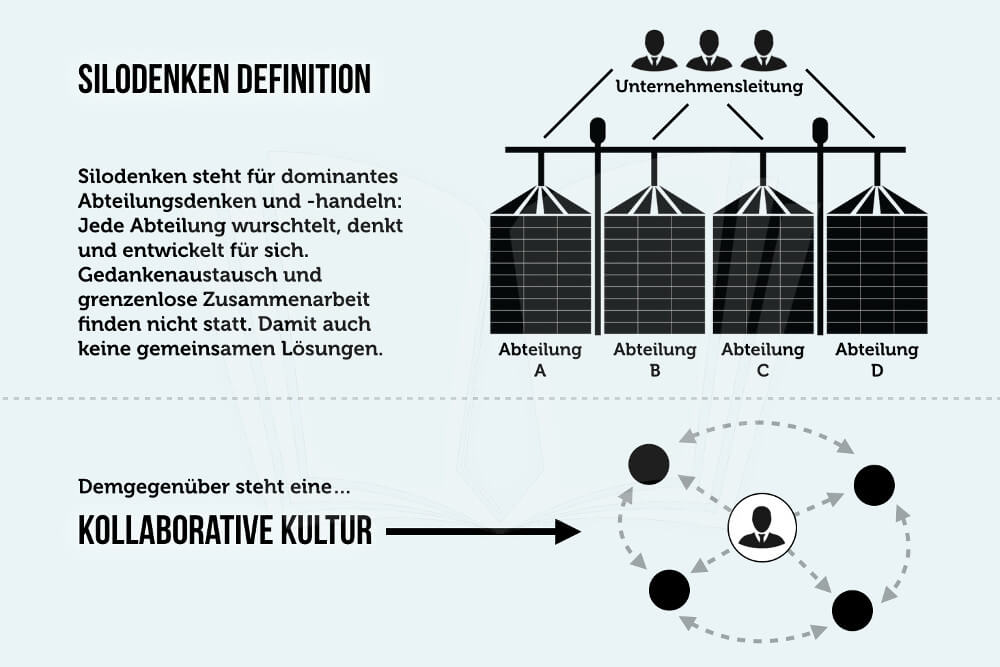

- NIH fördert Silodenken.

- NIH erzeugt eine Kultur des Misstrauens.

- Das Syndrom verstärkt Eitelkeiten.

Was lässt sich gegen das Not-Invented-Here-Syndrom tun?

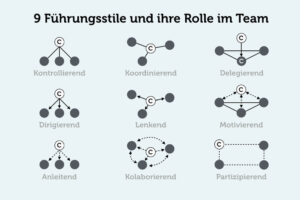

Eine wichtige Voraussetzung, um das Not-Invented-Here-Syndrom zu überwinden, ist ein Chef, der es weder praktiziert, noch Fan davon ist. In allen anderen Fällen können Sie derlei Versuche sofort vergessen. Gegen einen NIH-Chef haben Sie keine Chance, die Aufgabe kommt einem Catch-22-Problem gleich – ist also unlösbar. In seinem Klima gedeihen allenfalls Schleimer, Höflinge, Neider und Intriganten. Aber weder Konsens noch mutige Innovationen.

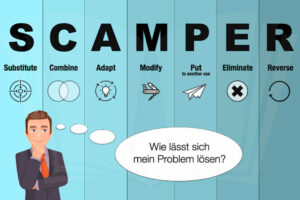

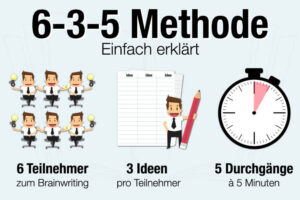

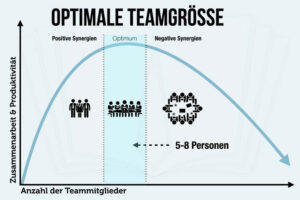

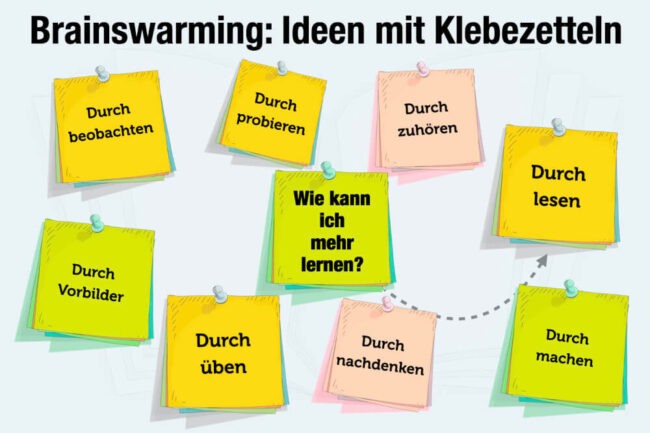

In allen anderen Fällen empfehlen wir zur Vorbeugung des Not-Invented-Here-Syndroms: Fordern Sie bewusst Fachfremde oder Außenseiter dazu auf, Ideen beizusteuern – und belohnen Sie dieses Out-of-the-Box-Denken! Es muss deutlich werden, dass das Ziel die beste Idee ist, unabhängig davon, von wem sie stammt. Und dass diese Idee allen zugute kommt – nicht nur dem Ideengeber.

Im zweiten Schritt gegen das NIH-Syndrom sollten Sie nicht nur die beste Idee belohnen, sondern genauso deren erfolgreiche Umsetzung (die meist auf Teamwork basiert). Sie züchten sich sonst Diven, die zwar allerhand geistreichen Input liefern, sich aber für die anschließende Arbeit zu schade sind. Warum auch? Der Einfall sichert schon ihren Status, nicht die Plackerei danach!

Weitere Tipps gegen das Not-Invented-Here-Syndrom

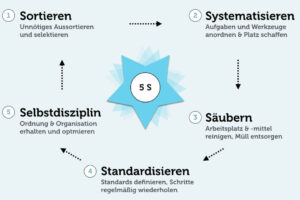

- Mehr Kollaboration

Fördern Sie die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit von Teams und Mitarbeitern – zum Beispiel durch Co-Creation, gemeinsame Projekte oder Events. Das kollaborative Arbeiten fördert das gegenseitige Vertrauen und baut Vorbehalte ab. - Mehr Integration

Insbesondere neue Kollegen sind meist so motiviert und stecken voller Tatendrang, dass sie viele Ideen einbringen – die allerdings die „alten Hasen“ gerne ausbremsen oder als Bedrohung empfinden. Sorgen Sie mit einem professionellen Onboarding und gezielter Integration dafür, dass diese frischen Impulse auf fruchtbaren Boden fallen und eine offene Unternehmenskultur entsteht.

Was andere Leser dazu gelesen haben

- Ikea-Effekt: Zusammenbau macht wertvoller

- Teamgeist: So werden Sie zum Teamplayer

- Gruppendynamik: 11 kuriose Team-Fakten

- Ideenklau: Tipps für den Umgang mit Kollegendiebstahl

- Horrorkollegen: Kollegen aus der Hölle