Was ist Kintsugi?

Kintsugi (japanisch: 金継ぎ) bedeutet soviel wie „Goldverbindung“ oder „Goldreparatur“ und bezeichnet eine spezielle Technik und Handwerkskunst zur Reparatur von Keramik oder Porzellan mit Gold.

Beim Kintsugi werden Scherben zunächst mit Urushi-Lack geklebt, fehlende Stücke mit mehreren Lagen Urushi-Lack ergänzt. In diese Masse wird Goldstaub (wahlweise auch Silber oder Platin) eingefügt. Am Ende entsteht ein neues Gefäß, bei dem die vermeintlichen Makel nicht versteckt, sondern noch betont werden. Dank der kunstvoll gekitteten Risse ist das Werk schöner als zuvor.

Kintsugi Geschichte: Schönere Reparatur

Angeblich geht Kintsugi auf die Unzufriedenheit des japanischen Shoguns Ashikaga Yoshimasa zurück. Der schickte im späten 15. Jahrhundert seine beschädigte Lieblings-Teeschale zur Reparatur nach China. Als sie zurückkam, war sie mit hässlichen Klammern repariert worden. Japanische Handwerker fanden daraufhin einen schöneren Weg der Reparatur – das Kintsugi. Das wiederum fanden viele Sammler so schön, dass sie absichtlich Porzellan zerbrachen, um an die goldenen Ziernähte zu kommen.

Kintsugi Philosophie: Das Abweichende ist schön

Wenn es um Ästhetik und um Schönheit geht, wird meist das Glatte und Makellose bevorzugt. Das gilt für Vasen genauso wie für Gesichter. Seien es Castingshows oder Zeitungscover: Das jugendlich-glatte, symmetrische Konterfei und der makellose Körper gewinnen.

Makelosigkeit bedeutet neu, unbenutzt, intakt. Für viele heutige Gebrauchsgüter lohnen sich Reparaturen kaum noch. Statt etwas zu flicken, stopfen oder kleben, schmeißen wir es weg und ersetzen es. Durch eine Reparatur verlieren Dinge an Wert – Autos genauso wie Möbel.

Wabi Sabi: Besser mit Beschädigung

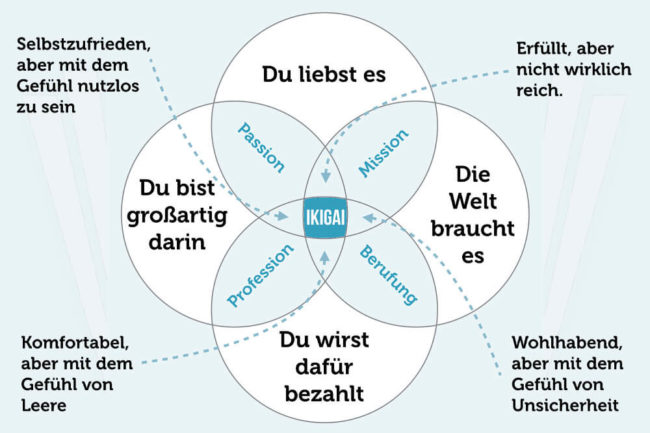

Kintsugi ist da anders: Unter dem Einfluss des Zen-Buddhismus entstand eine neue Vorstellung von Ästhetik – genannt „Wabi Sabi“. Die japanische Philosophie (siehe auch: Ikigai) begrüßt ausdrücklich das Beschädigte, Vergängliche, Mangelhafte.

Jetzt wird das Herausheben von Brüchen und Reparaturen durch Kintsugi als ein normaler Vorgang in der Existenz eines Objekts gesehen. Mehr noch: Eine zerbrochene Teeschale erlangt durch Kintsugi einen neuen Wert und wird zum Unikat.

Dies kommt auch einer anderen japanischen Philosophie nahe, dem Mushin. Dahinter steckt die buddhistische Vorstellung der Nicht-Bindung und dem stetigen Wandel als Bestandteil des menschlichen Lebens.

Traditionelle Kintsugi Herstellung

Dazu muss man wissen: Es gibt nicht DIE eine Kintsugi-Technik. Die Methoden sind aufwendig, zeitintensiv und kostspielig und unterscheiden sich daher von Werkstatt zu Werkstatt. Allein vom Urushi-Lack gibt es mehrere Ausführungen.

Ebenso lassen sich die zerbrochenen Teller, Schalen, Vasen durch immer neues Kleben, aushärten lassen, mit Goldstaub bedecken, abschleifen und neu lackieren unterschiedlich bearbeiten. Der gesamte Kintsugi-Prozess kann so mehrere Wochen dauern.

Heute hat sich um Kintsugi ein regelrechter Hype entwickelt: Es gibt dazu zahlreiche Bücher und Kurse, in denen man die traditionellen Kintsugi-Techniken erlernen kann. Aber Achtung: Nicht alles, was Gold ist, ist auch Kintsugi. Inzwischen gibt es zahlreiche billige Fälschungen auf dem Markt und beim Discounter.

Kurze Kintsugi Anleitung

- Zwei Scherben auswählen, die Sie zusammenkleben möchten.

- Mit einem Holzstäbchen Goldpuder aufnehmen.

- Das Gold mit etwas Urushi-Lack und Kleber mischen.

- Nur so viel wie für die Naht benötigt wird!

- Stelle kleben und aushärten lassen.

- Vorgang mit weiteren Scherben wiederholen.

- Repariertes Gefäß vollständig aushärten lassen.

- Ziernähte ausbessern, abschleifen, nachlackieren.

- Vorgänge wiederholen bis zum fertigen Ergebnis.

Kintsugi – eine Metapher für das (Berufs-)Leben

Die Vorstellung, dass Risse und Brüche Objekte interessanter und wertvoller machen, lässt sich ebenso auf Menschen, Lebensläufe und Jobs übertragen. Kintsugi ist eine wundervolle Methapher für das Leben selbst und für eine Form der Wiederauferstehung aus Asche – ähnlich wie beim Vogel Phönix.

Beispiel Lebenslauf

Der perfekte Lebenslauf ist eine Illusion. Immer mehr Arbeitnehmer haben heute Lücken oder Brüche in ihrer Vita. Moderne Karrieren gleichen eher einem Mosaik als einer Diagonale nach oben. Gut so! Denn auch Personaler erkennen: Menschen mit bunter Berufsbiographie sind oft die interessanteren Kandidaten und Mitarbeiter.

Beispiel Kleidung

Fast Fashion – also billige Wegwerfware, die nur kurzfristigen Modetrends folgt – gilt vielen heute als Ressourcenverschwendung. Nachhaltig ist das sowieso nicht. Der Gedanke, gebrauchten Gegenständen einen neuen Charme zu geben, ist auch westlichen Zivilisationen nicht fremd: Hier heißt es aber nicht Kintsugi, sondern „Upcycling“ oder „Shabby Chic“. Jeans werden extra beschädigt, damit sie „used“ aussehen, bei Möbeln gilt: aus alt mach neu! Auch hierzulande wird mit dem Makel kokettiert.

Beispiel Niederlagen

Sie sind mit einem Projekt oder Ihrem Businessmodell grandios gescheitert? Denken Sie an Kintsugi! Statt sich in Grund und Boden zu schämen, können Sie Niederlagen als Lernstunden und hilfreiche Episoden in Ihrer Biographie verstehen. Eine gescheiterte Ehe, ein gekündigter Job mögen nicht schön sein, aber sie entwerten Sie nicht. Die goldenen Kintsugi-Ziernähte geben Ihnen ein einzigartiges Erscheinungsbild und formen Ihre Persönlichkeit – intakte Schalen gibt es doch wie Sand am Meer!

Letztlich liefert uns die japanische Reperaturkunst eine wunderbare Analogie zu dem, was die Psychologie Resilienz nennt – die Widerstandskraft der Seele.

Was andere dazu gelesen haben