Was ist Klatsch und Tratsch?

Klatsch und Tratsch beschreibt eine informelle Kommunikation über anwesende oder abwesende Personen. Die Unterhaltungen sind meist trivial, basieren auf Gerüchten und leider auch Unwahrheiten. Es werden aktuelle Themen und Neuigkeiten über andere besprochen.

Typisch ist ein Ablauf in drei Phasen, der laut Psychologen in der Gerüchteküche eingehalten wird:

-

Interesse

„Hast du schon gehört…“, „Du glaubst nicht, was gerade passiert ist…“, „Ja, was denn?“ „Oh, erzähl mir sofort davon…“

-

Information

„Kollege Müller hat…“, „Die beste Freundin von Marie war gestern…“, „Angeblich hat der Chef…“

-

Bewertung

„Das ist ja wirklich eine Frechheit“, „Ich wusste schon immer, dass er ein Idiot ist“, „Das ist ja unmöglich, sich so zu verhalten“.

In der Mehrheit bleiben Klatsch und Tratsch harmloser Smalltalk aus Halbwahrheiten und Spekulationen, die niemand richtig ernst nimmt (siehe: Watercooler-Effekt). In schädlicher Form werden andere schlecht geredet und durch den Dreck gezogen – bis zu Intrigen und übler Nachrede.

Klatsch oder Tratsch – Unterschied?

Klatsch oder Tratsch? Beide Begriffe werden synonym und oft zusammen verwendet. Es gibt aber einen Unterschied:

- Klatsch ist persönlich. Er bezieht sich immer auf Menschen im eigenen, privaten Umfeld: Freunde, Bekannte, Kollegen, Chefs.

- Tratsch zielt auf öffentliche Personen. Sein Stoff speist sich aus der Regenbogenpresse, Politik, Stars und Sternchen.

Herkunft des Begriffs

Die Bezeichnung „Klatsch“ geht auf das Waschen der Waschweiber am Fluss zurück. Die „klatschten“ ihre schmutzige Wäsche auf Steine, um selbst hartnäckige Flecken zu entfernen.

Dabei tauschten sie Informationen aus dem Dorf aus. Daher auch der synonyme Ausdruck, dass Lästermäuler „schmutzige Wäsche waschen“.

Gründe für Klatsch und Tratsch

Das Gerede und Gemunkel über andere hat einen miesen Ruf und trotzdem machen alle mit. Die Gründe sind vielseitig: Klatsch und Tratsch dienen als emotionales Ventil und bauen Aggressionen ab. Das sagt zum Beispiel Christian Schuldt, Soziologe und Buchautor („Vom Geschwätz im Dorf zum Gezwitscher im Netz“).

Gleichzeitig sind sie Balsam für unser Gehirn. Der verbale Triumph gibt uns einen emotionalen Kick, wir fühlen uns besser und leiden weniger unter eigenen Problemen. Studien zeigen vier weitere Gründe, warum Menschen so gerne Gossip verbreiten:

-

Zugehörigkeit

Wir alle wollen mitreden können. Tratschmäuler fühlen sich stärker verbunden und anderen überlegen. Es müssen aber nicht immer böse Zungen sein: Unterhaltung, Beziehungen, Freizeit und Erholung sind ebenso gute Themen.

-

Kontrolle

Der Austausch und die gemeinsame Bewertung von Fehlverhalten verrät gegenseitig die Moralvorstellungen und Werte. Das gibt uns Kontrolle darüber, wem wir in der Gruppe vertrauen, weil er oder sie genauso denkt und urteilt wie wir.

-

Gefahrenabwehr

Wer mit anderen über Außenstehende redet, ist in diesem Moment selbst kein Thema. Oft existiert innerhalb der Gruppe eine Art Ehrenkodex. Gelästert wird nicht untereinander. Das schafft Sicherheit. Das heißt aber auch: Wer sich am Klatsch beteiligt, fürchtet sich vor demselben.

-

Emotionsabbau

Wir ziehen über andere her, um negative Emotionen und Gefühle abzubauen. Beim Klatsch und Tratsch leben wir verbal unsere aggressive Seite aus und dürfen auch mal gemein sein.

Männer und Frauen klatschen übrigens gleich viel – nur die Themen unterscheiden sich. Freda-Marie Hartung, Professorin für Persönlichkeitspsychologie, sagt, dass Frauen vor allem über Freunde und Familie reden, während Männer zum Beispiel über Besitz oder Sportstars sprechen.

Die Psychologie hinter Klatsch und Tratsch

Sex, Verbrechen, Geheimnisse, Erfolge, Pech und Pleiten – das hat die Menschen schon immer interessiert und fasziniert. Das gilt im direkten Umfeld und in der Öffentlichkeit. Die Presse ist voll von Gossip, weil sich die Geschichten gut verkaufen.

Klatsch übernimmt die Funktion von Nachrichten. Besonders bei Unsicherheit oder fehlenden Informationen: „Wo immer in der Kommunikation ein Vakuum entsteht, werden Gift, Müll und Unrat hineingeworfen“, schrieb der britische Publizist Cyril Northcote Parkinson.

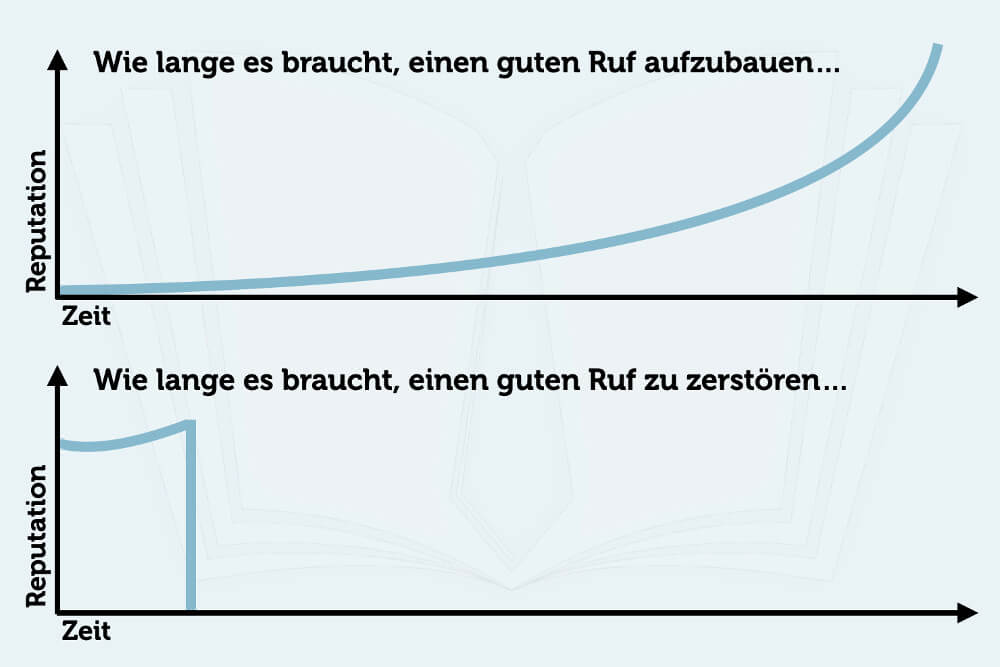

Das aber birgt Gefahren. Ein guter Ruf sorgt für Aufmerksamkeit und Reichweite, für Ruhm und Reichtum. Negative Gerüchte können beides in kurzer Zeit zerstören.

Klatsch und Tratsch sind Machtinstrumente

Die Psychologie erklärt das Phänomen mit unstillbarer Neugier und Machtspielen. Das gezielte und wiederholte Verbreiten von Gerüchten verändert Rangordnungen. Im Extrem wird daraus Mobbing.

Dabei spielt es keine Rolle, ob das Gesagte stimmt. Studien von Ralf Sommerfeld am Max-Planck-Institut zeigen: Menschen glauben Gerüchten sogar dann noch, wenn sie nachweislich falsch sind. Sie müssen den Gossip nur oft genug und von vielen hören.

Was macht Klatsch und Tratsch so erfolgreich?

Erfolgreich sind Gerüchte, wenn sie glaubwürdig und wahrscheinlich wirken. Wir müssen dem Betroffenen das besagte Verhalten zutrauen und es für realistisch halten. Vollkommen abwegige Lügen haben keinen Effekt.

Erfolgreicher Klatsch benötigt aber eine weitere Zutat: die Nachricht. Die Geschichte muss etwas Neues, Spannendes und Erzählenswertes enthalten. In der Fachsprache wird dies als „Küchenzuruf“ bezeichnet – typisches Beispiel in der Kaffeeküche: „Weißt du schon, was heute passiert ist?“ Und der Tratsch muss wirklich aktuell sein. Hat der Empfänger die News schon gehört, verpufft die Botschaft.

Richtiger Umgang mit Klatsch und Tratsch

Klatsch und Tratsch begegnen Ihnen im Job oder im privaten Umfeld. Andere sprechen über Sie und aus einem harmlosen Fauxpas wird durch Mundpropaganda ein Aufreger oder handfester Skandal.

Die Frage ist: Wie verhalten Sie sich in dieser Situation als Betroffener richtig? Wir zeigen den richtigen Umgang:

- Erklären Sie Hintergründe und Zusammenhänge der Situation.

- Wecken Sie Verständnis für Ihre Handlungen oder Aussagen.

- Entschuldigen Sie sich aufrichtig bei betroffenen Personen.

- Weisen Sie Behauptungen ruhig aber bestimmt zurück.

- Liefern Sie Argumente und Details, um die Wahrheit zu verdeutlichen.

- Bleiben Sie bei Fakten, statt mit Emotionen zu reagieren.

Wahre Gerüchte

Stimmen die Erzählungen, hilft vor allem Ehrlichkeit. Fadenscheinige Rechtfertigungen oder Leugnungsversuche verstärken den negativen Effekt nur. Sie haben mehrere Möglichkeiten:

Unwahre Gerüchte

Werden Unwahrheiten über Sie verbreitet, sollten Sie einschreiten. Solche Geschichten breiten sich sonst weiter aus und entwickeln eine Eigendynamik. Unsere Tipps:

Ein schöner Spruch sagt: „Gerüchte werden von Neidern erfunden, von Dummen verbreitet und von Idioten geglaubt.“ Der wahrscheinlich beste Tipp zu Klatsch und Tratsch lautet deshalb: Beteiligen Sie sich nicht daran.

Was andere dazu gelesen haben