Was ist Aktualisierungstendenz? Einfach erklärt

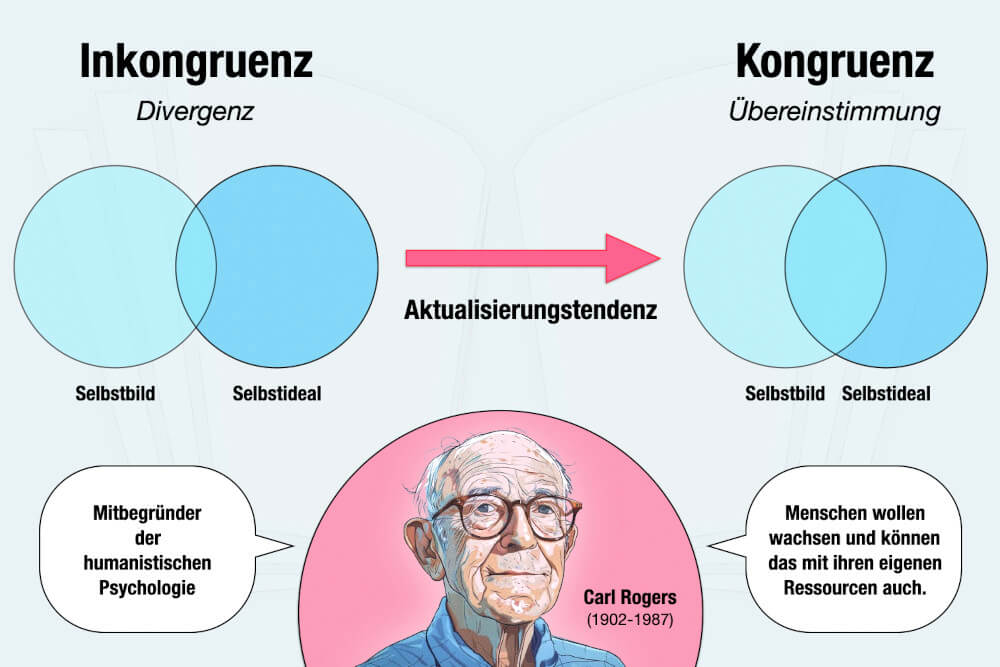

Aktualisierungstendenz ist der innere Wunsch eines Menschen, seine körperlichen, seelischen und geistigen Möglichkeiten zu erhalten, zu entfalten und zu entwickeln. Es beschreibt den Drang zu Selbstverwirklichung und Wachstum. Danach haben Menschen eine intrinsische Motivation zur Weiterentwicklung und Förderung ihres Selbst.

Die Aktualisierungstendenz ist ein Grundprinzip im Carl Rogers Modell und der personenzentrierten Gesprächsführung der Psychotherapie. Ursprünglich stammt der Begriff vom Psychologen Kurt Goldstein und ist ein übergeordnetes Sinn- und Entwicklungsprinzip in der humanistischen Psychologie.

Auswirkungen der Aktualisierungstendenz

Gemäß der Aktualisierungstendenz und dem Modell von Carl Rogers verhält sich jeder Mensch konstruktiv, rational und sozial, wenn das grundlegende Bedürfnis nach positiver Wertschätzung befriedigt ist. Gewalt und Aggression sind hingegen kein grundsätzlicher Bestandteil des menschlichen Wesens, sondern entstehen durch verschiedene Umstände und Blockierung der Aktualisierungstendenzen.

Bleibt das Bedürfnis nach Wertschätzung unerfüllt, konzentriert der Mensch sich auf die Aufrechterhaltung seiner Existenz und Selbstachtung. Betroffene tun das Notwendige dafür, auch wenn es mit der Selbstentfaltung in Konflikt steht. Die Folge können Blockaden, seelische Störungen, destruktives, irrationales oder asoziales Verhalten sein.

Aktualisierungstendenz: Beispiel für menschliches Verhalten

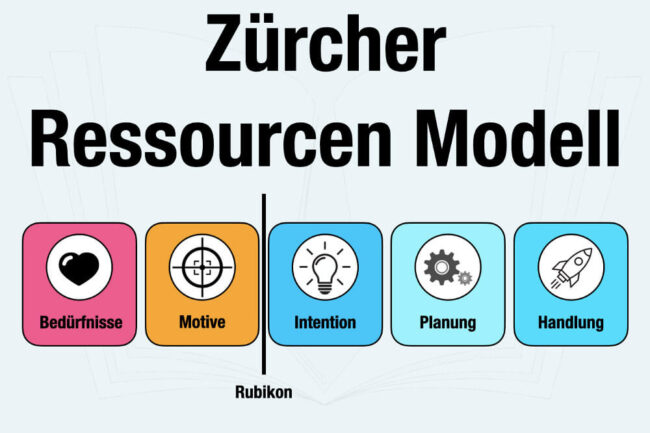

Die Aktualisierungstendenz des Menschen führt bei jeder Erfahrung und Entscheidung zu einer Bewertung: Ist es gut oder schlecht für mich? Das Ergebnis dieser inneren Analyse bestimmt das Verhalten.

Das kann komplex und schwierig sein, das Prinzip zeigt sich aber bereits an einem einfachen Beispiel:

Beispiel für die Aktualisierungstendenz

Sie müssen für eine wichtige Prüfung lernen, gleichzeitig wurden Sie zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Wenn Sie sofort losfahren, haben Sie nicht genug Zeit für die Vorbereitung. Lernen Sie den ganzen Abend, verpassen Sie eine tolle Zeit mit Ihren Freunden.

Im Zwiespalt entscheiden Sie sich dazu, für ein paar Stunden zu lernen und erst später auf die Feier zu gehen. Durch die Aktualisierungstendenz finden Sie einen Kompromiss, um eine hohe Zielerreichung für beide Dinge zu finden, die Ihnen wichtig sind: Sie lernen genug für die Prüfung und können den Geburtstag feiern.

Psychologie: Aktualisierungstendenz und menschliche Bedürfnisse

Die Aktualisierungstendenz und der Zusammenhang zu menschlichen Bedürfnissen kann eine Erklärung für kriminelles, asoziales und anderweitig deviantes (abweichendes) Verhalten einzelner Individuen in der Gesellschaft sein. Sind die essenziellen Bedürfnisse nicht befriedigt, geht es nicht um Selbstverwirklichung und es entstehen irrationale, impulsive und auch aggressive Verhaltensweisen.

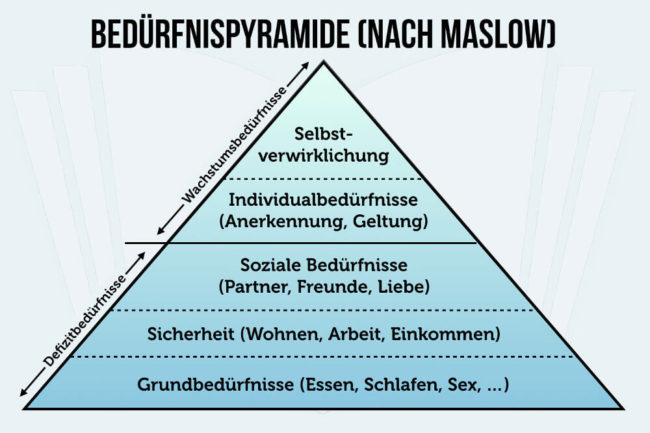

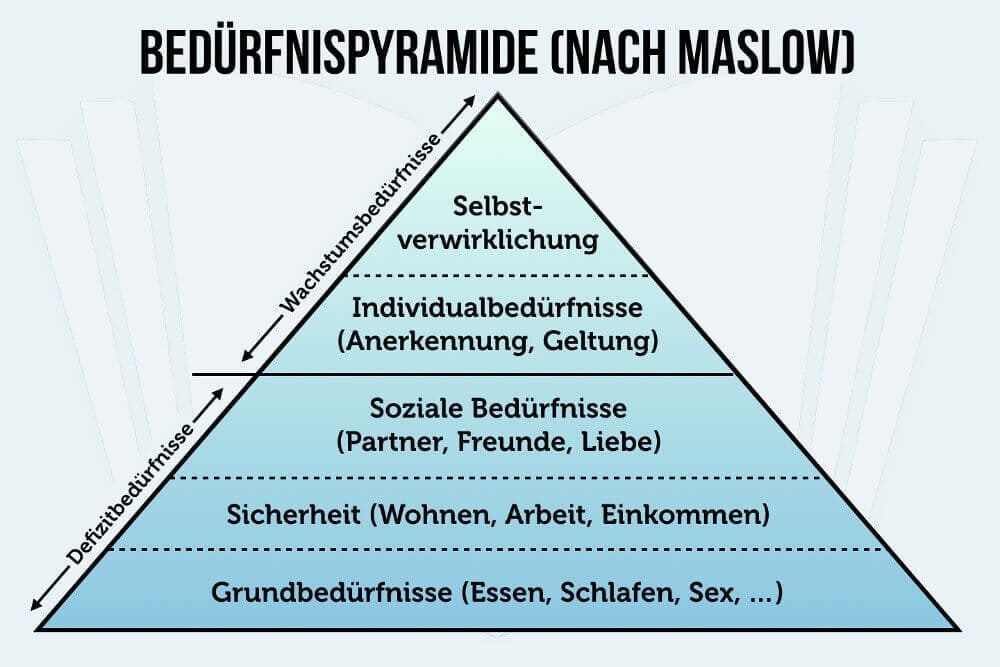

Wie wichtig unterschiedliche Bedürfnisse und deren Befriedigung sind, zeigt Abraham Maslow – Mitbegründer der humanistischen Psychologie – in seiner bekannten Maslowschen Bedürfnispyramide:

-

Grund- oder Existenzbedürfnisse

An erster Stelle stehen für jeden Menschen die physiologischen Grundbedürfnisse. Ausreichend Nahrung, Wärme, Schlaf und Sexualität sind von zentraler Bedeutung. Sie stellen die unterste Stufe der Bedürfnispyramide dar. Die jeweils nächsthöhere Stufe ist für den Menschen wichtig, sobald die vorherige gesichert ist.

-

Sicherheitsbedürfnis

Ebenfalls elementar ist das Sicherheitsbedürfnis. Jeder Mensch braucht ein Dach über dem Kopf, das Geborgenheit und Schutz bietet. Ebenso wichtig ist materielle Sicherheit, die über einen Beruf und das regelmäßige Gehalt gewährleistet wird. Daher ist für viele Menschen Arbeitslosigkeit so existenzbedrohlich, weil die finanzielle Sicherheit fehlt.

-

Sozialbedürfnis

An dritter Stelle sieht Maslow den Wunsch nach sozialen Beziehungen. Ihre Bedeutung nimmt zu, wenn die ersten beiden Stufen der Bedürfnisbefriedigung erreicht sind. Menschen suchen die Nähe von anderen Personen wie Freunden, Partnern und eigenen Kindern. Im Unterschied zum Sexualverhalten in der ersten Stufe geht es hier um Liebe, Zuneigung und Geborgenheit.

-

Individualbedürfnisse

Die vorletzte Bedürfnisstufe nähert sich der Aktualisierungstendenz. Sind alle anderen Bedürfnisse gesichert, wendet der Mensch sich übergeordneten ideellen Werten zu. Dazu gehören der Wunsch nach Leistung und Kompetenz, aber auch Status und Macht. Je stärker dies verwirklicht wird, desto höher das Selbstwertgefühl einer Person.

-

Selbstverwirklichung

An der Spitze der Pyramide steht die Selbstverwirklichung. Hier steht die Aktualisierungstendenz des Menschen im Vordergrund. Es geht um die Entwicklung der Persönlichkeit und die Entfaltung eigener Wünsche und Interessen. Sie können Ihre Potenziale erkennen und diese auch verwirklichen. Hier ist echtes persönliches Wachstum möglich und eine vollkommene Befriedigung der Bedürfnisse ist nicht möglich. Es gibt immer etwas, das Sie noch erreichen wollen.

Aktualisierungstendenz: Wege zur Selbstverwirklichung

Jeden Tag entscheiden Sie, was gut für Sie ist und getan wird – und worauf Sie besser verzichten. Wollen Sie langfristig größere Veränderungen anstoßen und an sich arbeiten, braucht es eine gründlichere Auseinandersetzung mit sich selbst. Sie müssen sich, die aktuelle Situation, Ihr Verhalten und Ihre Ansichten hinterfragen. Alleine fällt eine solch ehrliche und tiefe Selbstreflexion oft schwer.

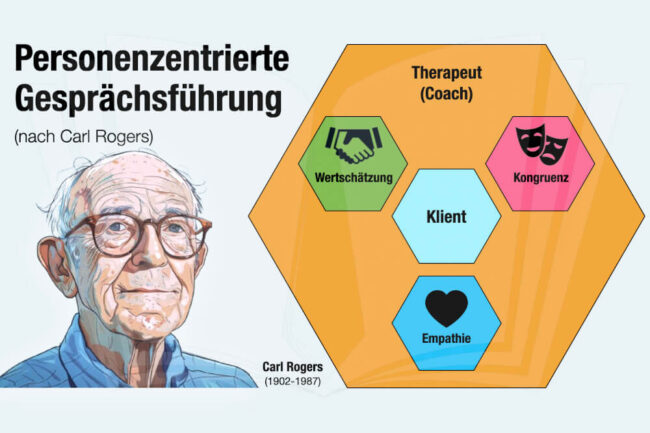

Eine Möglichkeit in der Psychologie ist die Gesprächstherapie. Gemeinsam mit einem Psychotherapeuten als Gesprächspartner finden Sie heraus, was Sie wirklich wollen und wie Sie es erreichen können. In der klienten– oder personenzentrierten Gesprächsführung wird Ihre Aktualisierungstendenz unterstützt. Sie sind kein Patient und begegnen dem Therapeuten auf Augenhöhe.

Coaching als Alternative

Viele scheuen das Konzept einer Therapie, weil sie es mit psychischen Erkrankungen und Problemen verbinden. Als Alternative gewinnt Coaching große Akzeptanz. In intensiven Gesprächen und durch gezielte Rückfragen kann ein Coach Ihnen helfen, Blockaden zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten.

In beiden Fällen müssen Sie bereit sein, auch unangenehme Erkenntnisse über sich selbst zu erhalten. Sie erkennen möglicherweise negative Verhaltensweisen und Denkmuster, die Ihnen bisher nicht bewusst waren – die Ihnen aber im Weg stehen. Nur so können Sie daran arbeiten, Fehler künftig vermeiden und erhalten Werkzeuge sowie Techniken, um sich selbst besser zu verwirklichen.

Was andere dazu gelesen haben