Definition: Was zählt zu Gewalt am Arbeitsplatz?

Ausraster, tätliche Übergriffe oder Androhung von Gewalt: Gemäß International Labour Organization (ILO) zählen Handlungen und Verhalten zu Gewalt am Arbeitsplatz, welche eine Person während ihrer Arbeit schwer beleidigen, bedrohen, verletzen oder verwunden. Aus dieser Definition gehen bereits die entscheidenden Merkmale von Gewalt gegen Personen und Gegenstände hervor.

Folgen von Gewalt am Arbeitsplatz

Die Auswirkungen von Gewalt am Arbeitsplatz sind gravierend. Da wären zum einen die unmittelbaren Folgen auf die Betroffenen, die oftmals mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Auch das kann sich direkt auf das Unternehmen auswirken: Häufigeres und längeres Fehlen von Mitarbeitern am Arbeitsplatz, geringere Arbeitszufriedenheit, höhere Kündigungsraten und einen Rückgang in der Produktivität.

3,3 Millionen Arbeitsstunden gehen jährlich durch Gewalt am Arbeitsplatz verloren, so das Ergebnis einer britischen Studie. Ganz unverkennbar ist hier ein insgesamt volkswirtschaftlicher Schaden. Es ist somit im Interesse der Unternehmen – so wie der Gesellschaft insgesamt – diese Auswirkungen einzuschränken.

Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt am Arbeitsplatz

Die Möglichkeiten zum Schutze gegen Gewalt am Arbeitsplatz sind so vielfältig wie die Bedrohung. Sie reichen von Deeskalationsmaßnahmen über Sicherheitstrainings bis hin zu baulichen Veränderungen. Sinn und Zweck dieser Präventionsmaßnahmen ist es, Gewalttaten zu erschweren oder unmöglich zu machen, den Tatanreiz zu senken und das Risiko für den Täter zu erhöhen.

Die folgenden vier Bereiche zeigen, welchen Handlungsspielraum es bei externer Gewalt gibt. Nehmen wir an, Sie sind in einem Kundengespräch und der zu klärende Sachverhalt wird unangenehm:

1. Beispiele für persönliche Präventionsmaßnahmen

- Tonfall

Verändert sich die Tonlage? - Distanz

Überschreitet Ihr Gegenüber die üblichen Distanzgrenzen? - Blickkontakt

Weicht Ihr Kunde Ihren Blicken aus? - Positionierung

Wird aus Ihrem Gesprächspartner ein Gesprächsgegner? - Bauchgefühl

Horchen Sie in sich hinein, ändert sich Ihr Gefühl? - Anfang

Holen Sie sich frühzeitig Kollegen zu Hilfe. - Professionalität

Seien Sie freundlich, verlässlich und gut strukturiert. - Verständnis

Geben Sie dem Kunden in der Sache recht.

Konflikteskalation verhindern

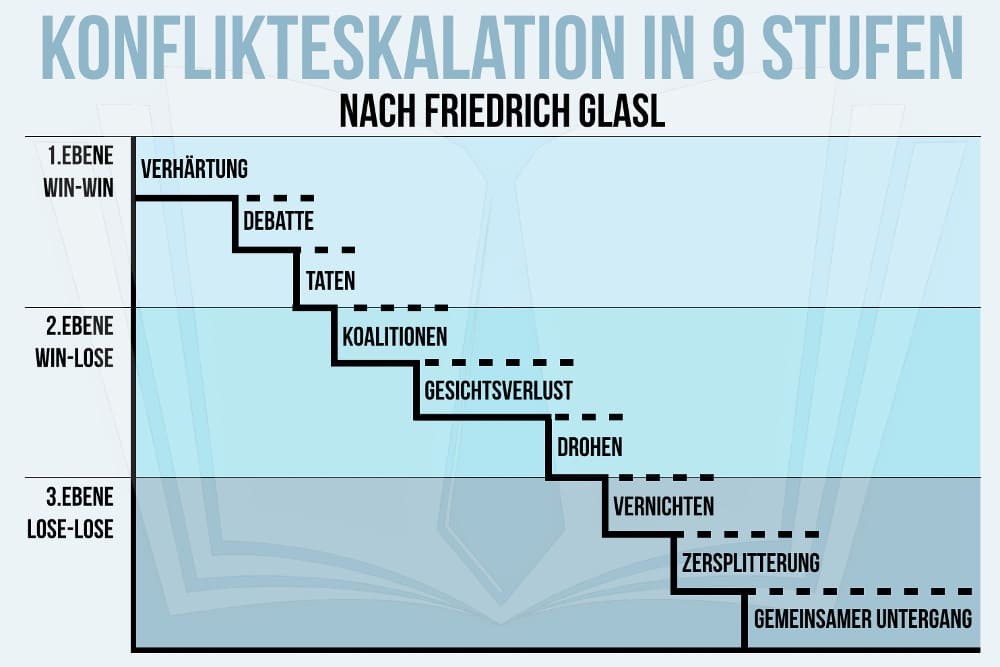

Auf den österreichischen Konfliktforscher Friedrich Glasl geht das bekannte Phasenmodell zurück. Es zeigt anhand von neun Stufen, wie ein Konflikt zu etwas Großem, Zerstörendem heranwachsen kann: Während in den ersten drei Stufen beide Parteien noch zu einer befriedigenden Lösung kommen können, gibt es in den darauffolgenden Stufen mindestens einen, am Ende sogar zwei Verlierer.

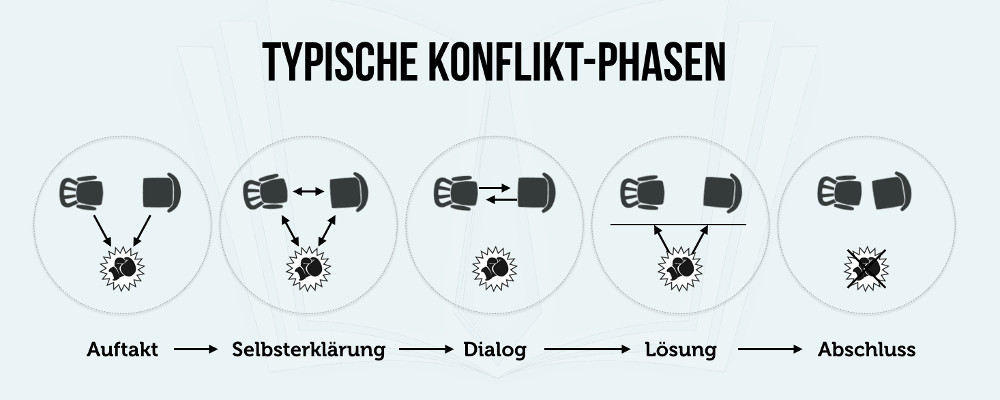

Mit fortschreitender Konflikteskalation empfiehlt Glasl eine sozio-therapeutische Prozessbegleitung. Umso wichtiger ist es, bereits im Vorfeld an einigen Stellschrauben drehen. Eine Konflikteskalation zwischen Kunden und Angestelltem lässt sich so verhindern oder das Risiko zumindest minimieren. Im Idealfall läuft das dann so:

Nachdem beide Parteien ihre Sicht der Dinge dargelegt haben, arbeiten sie in der Dialogphase Gemeinsamkeiten der Positionen sowie Differenzen heraus. Darauf basierend suchen beide nach Lösungen für die jeweiligen Punkte.

2. Beispiele für organisatorische Präventionsmaßnahmen

- Team

Führen Sie Gespräche mit schwierigen Kunden grundsätzlich zu zweit. - Öffentlichkeit

Meiden Sie allzu private Situationen, indem Sie Türen offen stehen lassen. - Service

Kundenfreundliche Gestaltung bei Öffnungs- und Sprechzeiten, Ausstattung der Warteräume, Informieren der Kunden über Abläufe

Der Arbeitgeber beziehungsweise das Unternehmen kann zudem räumliche Bedingungen schaffen, welche die Hemmschwelle für potentielle Täter heben und physischen Angriffe erschweren.

3. Beispiele für technische Präventionsmaßnahmen

- Bauliche Trennung

von Personal und Kunden, beispielsweise durch Notausgänge oder Schutzwände - Zutrittsregelungen

beispielsweise in Form einer Pforte - Alarmeinrichtungen

beispielsweise in Form eines Alarmknopfes am Computer oder in Computernähe - Kameraüberwachung

des Arbeitsbereichs - Minimierung

und Zugriffsbeschränkung der Bargeldbestände - Überschaubarkeit

und gute Beleuchtung

Zur Aufklärung und Kompetenzentwicklung eignen sich personenbezogene Präventionsmaßnahmen. Sie dienen der Vorbereitung auf gefährdende Situationen, aber auch der Bewältigung von Konfliktsituationen.

4. Beispiele für personenbezogene Präventionsmaßnahmen

- Unterweisung

und Einhaltung von Sicherheitsvorschriften - Analyse

des Gefährdungspotenzial am eigenen Arbeitsplatz - Reflexion

psychischer Auswirkungen erlebter Gewalt - Handlungsmöglichkeiten

für die richtigen Verhaltensweisen im Notfall - Training

zum frühzeitigen Erkennen konfliktträchtiger Situationen - Konfliktmanagement

beziehungsweise Deeskalationsseminare - Ausbildung

von betrieblichen Ersthelfern für die psychologische Erste Hilfe

Gewalt am Arbeitsplatz: Gesetz gegen Tätlichkeit oder Schubsen?

Erst kürzlich beschloss das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zum Schutz vor Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt beschlossen. Dieser soll international Menschen in der Arbeitswelt Schutz bieten. Daneben bietet das AGG Schutz bei ideologisch motivierter Gewalt.

Geschieht einem Arbeitnehmer versehentlich ein Missgeschick und kommt dadurch ein anderer zu Schaden, greift das Haftungsprivileg. Anders liegt die Sache, wenn ein Arbeitnehmer einen Kollegen absichtlich verletzt: Bei vorsätzlich herbeigeführten Arbeitsunfällen trägt zwar die Unfallversicherung den Schaden, allerdings muss der Verursacher ihn der Versicherung ersetzen.

Formen von Gewalt

Grundsätzlich lässt sich bei Gewalt am Arbeitsplatz zwischen den Verursachern unterscheiden:

- Externe Gewalt

geschieht durch Klienten, Patienten, Kunden und Besucher. - Interne Gewalt

geht von Kollegen, Vorgesetzten oder Mitarbeitern aus. Hierzu gehören als Sonderformen das Mobbing, das Bossing und das Staffing.

Im Wesentlichen existieren diese vier Formen:

Physische Gewalt

Liegt vor, wenn eine Person körperliche Kraft und Stärke einsetzt, um eine andere Person zu schädigen und verletzen.

Psychische Gewalt

Bedeutet hingegen, dass eine Person eine andere durch emotionale Erpressung oder Ausgrenzung schädigt.

Verbale Gewalt

Beschreibt die Verletzung einer Person durch Beleidigungen, erniedrigende und entwürdigende Worte.

Vandalistische Gewalt

Richtet sich gegen Sachgegenstände und bedeutet deren Zerstörung.

Häufigkeit von Gewalt am Arbeitsplatz

Wer mit Menschen zu tun hat, erlebt in seinem Arbeitsalltag auch unangenehme Zeitgenossen. Dabei muss es nicht zwangsläufig ein schlechtes Betriebsklima oder ein fieser Chef sein. Gewalt kann man in verschiedenster Ausprägung begegnen. Die Bandbreite reicht von psychischer Gewalt über verbale bis hin zu körperlicher Gewalt und Vandalismus.

Es gibt wenig verlässliche Zahlen und unterschiedliche Definitionen. Grund dafür unter anderem: In Deutschland erfolgt eine Meldung von Gewaltereignissen als Arbeitsunfälle an den zuständigen Unfallversicherungsträger nur dann, wenn sie unmittelbar zu Verletzungen mit Arbeitsunfähigkeit führen. Das bedeutet allerdings, dass die Statistik psychische Folgen durch traumatische Ereignisse nicht als direkte Folge von Gewalt am Arbeitsplatz erfasst. Das Informationsportal für Arbeitgeber hat in den vergangenen zehn Jahren einen Anstieg der Gewaltunfälle um knapp 50 Prozent auf 13.2000 registriert.

Wer ist von Gewalt am Arbeitsplatz betroffen?

Je nach Arbeitsplatz tauchen bestimmte Gewaltformen häufiger auf: Eine Arbeit ohne Kundenverkehr weist vielleicht wenig Gewaltpotenzial durch Kundschaft auf, Gewalt unter Kollegen ist aber nach wie vor möglich. Andererseits haben Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr häufiger mit Vandalismus zu tun. Beispiele dafür sind zerfetzte Sitzpolster oder mit Graffiti beschmierte Zugabteile.

Gewalt am Arbeitsplatz ist mehr als Mobbing und sexuelle Belästigung. Wenn es nur wenige belastbare Zahlen gibt, so spricht das weniger für gelungene Fortschritte als vielmehr für ein geringes Problembewusstsein in Deutschland. Einigkeit herrscht darüber, dass Gewalt am Arbeitsplatz ein ernstzunehmendes Thema ist, was es unbedingt zu verhindern gilt. So ist einem Bericht des European Working Conditions Survey (EWCS) zu entnehmen, dass 26 Prozent aller Befragten in Deutschland zwischen einem Viertel und Dreiviertel der Zeit mit verärgerten Kunden zu tun haben.

Mitarbeiter im Servicebereich besonders betroffen

In den letzten Jahren gab es mehrfach öffentliche Berichte zu Gewalt gegen Mitarbeiter in Jobcentern, auch Zugbegleiter kennen Situationen etwa mit randalierenden Fußballfans. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung stellt fest, dass Gewalttaten in Form von Bedrohungen oder Beleidigungen europaweit zugenommen haben. Im Servicebereich Tätige haben das höchste Risiko, Gewalt am Arbeitsplatz zu erfahren. Da kommen gleich mehrere Risikofaktoren zusammen:

- Umgang mit Bargeld

- Ausübung von Kontrollaufgaben

- Umgang mit schwierigen Personengruppen

- Öffentlich zugängliche Einzelarbeitsplätze oder Einzelarbeit in Privaträumen des Kunden

Eine EU-Umfrage kam zu dem Ergebnis, dass vier Prozent der arbeitenden Bevölkerung von physischer Gewalt betroffen sind. Für Deutschland liegen Untersuchungen aus einzelnen Branchen vor, die Zahlen wurden teilweise hochgerechnet.

Gefährliche Branchen und Berufe

Die am meisten gefährdeten Branchen: das Gesundheitswesen und der Einzelhandel. Aber auch Beschäftigte im Verkehrs-, Finanz- und Bildungssektor tragen ein erhöhtes Risiko, Opfer eines Überfalls oder Übergriffs durch einen Kunden zu werden. Folgende Berufe sind ganz besonders dem Gewaltrisiko ausgesetzt:

- Angestellte in Banken, Post und Sparkassen

- Angestellte im öffentlichen Dienst wie im Arbeitsamt, Sozialamt, Ordnungsamt

- Kassierer

- Tankstellenmitarbeiter

- Krankenschwestern, Krankenpfleger und Ärzte, insbesondere in psychiatrischen

Einrichtungen, in der Altenpflege, in der Notaufnahme oder im Nachtdienst - Kuriere

- Beschäftigte in der Gastronomie

- Personal von Wach- und Sicherheitsdiensten

- Gefängniswärter und anderes Strafvollzugspersonal

- Polizei, Grenzschutz

- Sozialarbeiter

- Beschäftigte in der Personenbeförderung wie Zugbegleiter, Stewardessen, Taxifahrer, Straßenbahn- und Busfahrer

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers vor Gewalt am Arbeitsplatz

In jedem Fall obliegt dem Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht. Neben Maßnahmen zur Prävention ist es wichtig, dass ein Unternehmen eine klare Linie gegen Gewalt in jeglicher Form fährt. Dies muss es eindeutig nach außen und innen kommunizieren. Die Erklärung sollte folgende Punkte umfassen:

- Eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Aggressionen und Gewalt

- Den Schutz der Mitarbeiter durch Vorkehrungen

- Die Betreuung Betroffener durch psychische Erste Hilfe

- Die Verfolgung von Straftaten durch Berichterstattung an die Polizei

- Die Dokumentation von Vorfällen durch Anzeigeerstattung

Beispiel für eine Erklärung der Unternehmenspolitik

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) hat dafür ein Beispiel erarbeitet, wie eine Erklärung der Unternehmenspolitik mit Blick auf Gewalt am Arbeitsplatz aussehen kann.

Beispiel für eine Grundsatzerklärung gegen Gewalt am Arbeitsplatz

Unsere Einrichtung, die/das XX, ist um die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten besorgt. Ein besonderes Problem stellen die in letzter Zeit vermehrt beobachteten Übergriffe durch Kunden dar. Wir weigern uns, Gewalt am Arbeitsplatz zu tolerieren, und unternehmen alles, um das Auftreten von Gewaltvorfällen zu vermeiden.

Dazu werden wir das Präventionsprogramm ›Gewaltfreier Arbeitsplatz‹ umsetzen. Das Programm wird unsererseits angemessen fachlich und finanziell unterstützt, sodass seine Ziele, die Verhinderung gewaltsamer Übergriffe und die Betreuung Betroffener, erreicht werden können. Alle Geschäftsführer und Vorgesetzten sind für die Umsetzung und Aufrechterhaltung des Präventionsprogramms ›Gewaltfreier Arbeitsplatz‹ zuständig.

Die Mitwirkung der Beschäftigten bei der Gestaltung und Umsetzung des Programms ist erwünscht und wird gefördert. Es wird eine unverzügliche und genaue Berichterstattung von allen gewaltsamen Geschehnissen, ob physische Verletzungen aufgetreten sind oder nicht, erstellt. Opfer von Gewalt am Arbeitsplatz dürfen nicht diskriminiert werden.

Alle Beschäftigten erhalten ein Exemplar dieser Grundsatzerklärung und des Präventionsprogramms ›Gewaltfreier Arbeitsplatz‹. Gemäß unserem Programm setzen sich alle Beschäftigten einschließlich der Geschäftsführer und Leiter dafür ein, den eigenen Arbeitsplatz und den ihrer Kollegen zu schützen. Verbale Bedrohungen oder physische Handlungen, die eine Sicherheitsgefahr am Arbeitsplatz darstellen, werden unterbunden.

Alle Beschäftigten, einschließlich den Geschäftsführern und Vorgesetzten, sind verpflichtet, sich dafür einzusetzen und das Programm ›Gewaltfreier Arbeitsplatz‹ zu unterstützen. Die Vorgesetzten des/der XX sind dafür zuständig, dass alle Sicherheits- und Gesundheitserklärungen und Handlungsweisen, welche zur Sicherheit des Arbeitsplatzes beitragen, klar kommuniziert und einheitlich durchgeführt werden.

Unser Programm wird jährlich geprüft und aktualisiert. Datum:

Wichtig ist vor allem: dass sich Betroffene Hilfe holen. Am Arbeitsplatz kann das der nächste Vorgesetzte sein oder auch der Betriebsrat. Damit sich Betroffene ernstgenommen fühlen, muss die Unternehmensleitung ihre Politik vorleben. Für Vorgesetzte bedeutet das beispielsweise, in Meetings Vorfälle anzusprechen und Anteilnahme durch Fragen und Rückmeldungen zu signalisieren.

Was andere Leser dazu gelesen haben

- Horrorkollegen: Kollegen aus der Hölle

- Passiv-aggressiv: Definition, Anzeichen, Tipps

- Konfliktmanagement: 5 Phasen + 4 Methoden zum Konflikte lösen

- Choleriker: Ursachen und 10 Tipps für den Umgang

- Rassismus im Job: Wie reagieren?