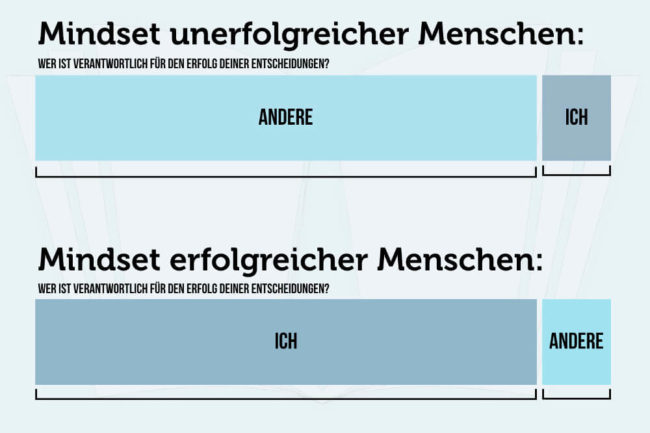

Definition: Was ist ein Sündenbock?

Ein Sündenbock ist eine Person oder eine Gruppe, die zu Unrecht mit Schuldzuweisungen oder gar Aggressionen überhäuft wird, um von eigenen Fehlern abzulenken. Statt selbst die Verantwortung zu übernehmen, wird einem Sündenbock die Schuld gegeben.

Durch das Projizieren von Schuldgefühlen wird die eigene Schuld verborgen, um sich selbst unbeschadet aus der Affäre zu ziehen. In gruppendynamischen Prozessen dient ein Sündenbock auch dazu, den Zusammenhalt zu stärken. Zum Ziel werden oft schwache, machtlose und wenig selbstbewusste Menschen, oder jene, die von der Gruppe als „anders“ wahrgenommen werden.

Herkunft: Woher kommt der Begriff Sündenbock?

Der Begriff „Sündenbock“ stammt aus der Bibel. Er bezeichnet ursprünglich das Tier, das in der jüdischen Tradition auf dem Jom Kippur, dem Versöhnungstag, für die Sünden der Gemeinschaft geopfert wurde.

Synonyme für Sündenbock

Synonym zum Sündenbock sind die Begriffe: Prügelknabe, Zielscheibe, Blitzableiter, Prellbock, Watschenmann, Schwarzes Schaf, Schwarzer Peter, Bauernopfer, Opferlamm (englisch: scapegoat)

Sündenböcke gibt es überall

Es ist eine tief menschliche Reaktion, Unangenehmes, Fehler oder eigenes Versagen erst einmal von sich zu schieben. Das Konzept des „Sündenbocks“ funktioniert deshalb auf sehr vielen Ebenen: Wo Menschen interagieren, wird Schuld hin- und hergeschoben – in der Familie, in Unternehmen und sogar zwischen Staaten.

Der Sündenbock in der Familie

Die Rolle des Sündenbocks kann ein Mensch schon in der ersten Gruppe übernehmen, in die er hineingeboren wurde – seiner Familie. Manche Eltern machen den eigenen Nachwuchs für alle Schwierigkeiten und Probleme verantwortlich. Eine solch frühe Prägung kann sich durch das ganze Leben ziehen: im Kindergarten, in der Schule und später im Job. Geht etwas schief, ist immer der Sündenbock schuld.

Irgendwann eskaliert eine solche Situation. Betroffene sind irgendwann nicht mehr bereit, für alles verantwortlich gemacht zu werden und sich respektlos behandeln zu lassen. Es kommt zu Streit und Konflikten bis zum Kontaktabbruch.

Der Sündenbock im Job

Sündenböcke sind im Job weit verbreitet. Ein Projekt scheitert, die Umsatzziele wurden nicht erreicht oder der Chef bemerkt einen schwerwiegenden Fehler. Niemand will es gewesen sein und nicht immer lässt sich genau nachvollziehen, wer es war. Also muss ein Sündenbock gefunden werden. Das kann ein einzelner Mitarbeiter, ein Team oder auch eine ganze Abteilung sein.

Mit der Wahrheit wird es dabei nicht immer so genau genommen. Es geht nur darum, den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. So mündet das Abstempeln zum Sündenbock in Unternehmen teilweise in Mobbing.

Auswirkungen auf den Sündenbock

Wird ein Mensch regelmäßig zum Sündenbock gemacht, hinterlässt das Spuren: Es geht nicht um normale Teamkonflikte und Reibereien am Arbeitsplatz. Wer von anderen immer zu Unrecht beschuldigt wird, entwickelt starke Selbstzweifel. Die eigene Unsicherheit wächst, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl leiden. In der Folge kann es wirklich zu Fehlern kommen – die dann umso schwerer wiegen.

Betroffene ziehen sich zurück, um nicht mehr den ständigen Vorwürfen und Anschuldigungen ausgesetzt zu sein. Im Job kann dies zu einer inneren Kündigung oder bis zur tatsächlichen Kündigung führen.

Wie Führungskräfte mit der Dynamik umgehen sollten

Wird ein Mitarbeiter im Unternehmen regelmäßig zum Sündenbock abgestempelt, ist es Aufgabe des Vorgesetzten, genauer hinzuschauen. Nur so kann er Mobbing vermeiden. Dabei sollten zunächst die wichtigsten Fragen beantwortet werden:

- Worum geht es eigentlich?

- Welche Konflikte schwelen im Unternehmen, im Team?

- Wer ist treibende Kraft?

Als Führungskraft haben Sie eine Fürsorgepflicht. Suchen Sie das Gespräch mit den Kollegen, die den Mitarbeiter zum Sündenbock machen. Machen Sie klar, dass Sie solch das Verhalten missbilligen und Denunziantentum nicht tolerieren.

Durch entschiedenes Eingreifen und eine klare Kommunikation kann das Verhalten unterbunden werden. Bei Wiederholungen sollten die Verursacher ermahnt beziehungsweise abgemahnt werden. Sofern sich nichts ändert, ist eine verhaltensbedingte Kündigung möglich.

Nie wieder Sündenbock: Das können Sie tun!

Sind Sie selbst in die Rolle des Sündenbocks geraten? Dann ist der wichtigste Tipp: Werden Sie aktiv! Lassen Sie nicht einfach zu, dass andere Sie mit falschen Schuldzuweisungen belasten. Sagen Sie deutlich, dass Sie nichts damit zu tun hatten. Falls möglich kann ein klärendes Gespräch mit den Kollegen helfen – ansonsten können Sie sich an den Vorgesetzten oder Betriebsrat wenden.

Damit Sie sich in den Gesprächen durchsetzen, helfen diese sechs Tipps:

-

Gelassenheit

Viele Konflikte lassen sich bereits entschärfen, wenn Sie nicht sofort reagieren. Lassen Sie die Vorwürfe Ihres Gegenübers kurz sacken. Nach einiger Bedenkzeit können Sie gelassener reagieren und klare Argumente vorbringen, die das Gesagte widerlegen.

-

Grenzen

Setzen Sie Grenzen – je früher, desto besser. Zeigen Sie den Kollegen, dass sie sich mit Ihnen nicht alles erlauben können. Unfaire Kollegen müssen merken, dass sie es mit einer Person zu tun haben, die nicht „kuscht“. Widerworte helfen, damit Sie nicht zum Sündenbock werden.

-

Übung

Auch wenn Sie Konfrontationen nicht mögen – üben Sie! Konfliktgespräche können Sie mit vertrauten Personen durchspielen. Dabei lernen Sie, sich gegen verbale Angriffe zu wappnen und souverän zu kontern.

-

Reden

Reden Sie mit Freunden, Familie oder Kollegen, die Ihnen nahestehen, über Ihre Belastung. Reden befreit und hilft Ihnen, sich innerlich zu stärken. Dann können Sie sich besser zur Wehr setzen.

-

Reflexion

Sie werden immer zum Sündenbock gemacht? Dann kann Selbstreflexion notwendig sein. Hinterfragen Sie, wie es dazu kommt und wie Ihr Verhalten dazu beiträgt. Wenn Sie die Ursachen verstehen, können Sie daran arbeiten.

-

Dokumentation

Um wehrhaft zu bleiben und falsche Anschuldigungen abblocken zu können, sollten Sie die Vorgänge dokumentieren. Heben Sie E-Mails auf und achten Sie darauf, dass andere die Situationen oder Aussagen bestätigen können. Wenn Sie belegen können, dass Sie zu Unrecht beschuldigt werden, wechselt der Druck zu den Kollegen.

Was andere dazu gelesen haben