Bedeutung: Was ist eine Attitüde?

Die Attitüde beschreibt die Ansichten, innere Geisteshaltung (Mindset) und das äußere Verhalten einer Person. Das ist zugleich das auffälligste Merkmal einer Attitüde: Sie bleibt nie verborgen, sondern spiegelt sich in der Sprache und Körpersprache, in Meinungen und Persönlichkeit eines Menschen.

Wer zum Beispiel eine freundliche Attitüde hat, handelt höflich, hilfsbereit, offen und zuvorkommend. Gleichzeitig besteht eine Wechselbeziehung: Die Attitüde offenbart nicht nur den eigenen Charakter – sie kann ihn ebenso verändern, indem wir eine andere Geisteshaltung entwickeln.

Typische Adjektive, die Attitüden beschreiben:

Negativ Beispiele |

Positiv Beispiele |

| arrogant besserwisserisch gönnerhaft herrisch kämpferisch oberlehrerhaft rebellisch selbstgefällig |

angenehm barmherzig gewissenhaft hilfsbereit cool opferbereit rücksichtsvoll selbstlos |

Unterschätzen Sie niemals die Bedeutung der Attitüde! Sie prägt unser Selbstvertrauen und Denken, unsere Kommunikation und Beziehungen, wie wir die Welt wahrnehmen und auf andere wirken. Zugleich hat die Haltung entscheidenden Einfluss auf unsere Lebensqualität, auf Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und den persönlichen Erfolg.

Attitüde Ursprung und Herkunft

Ursprünglich wurde der Begriff im Bereich der darstellenden Künste verwendet: Die Attitüde bezeichnete eine besonders ausdrucksstarke Pose (Positur) bzw. Stellung im Ballett – zum Beispiel wenn Oberkörper und Bein in die Waagerechte gebracht werden.

Populär wurde der Begriff 1993 durch die Punk-Band „Die Ärzte“ und dem Song „Schrei nach Liebe„. Darin heißt es: „Hass ist deine Attitüde“ und beschreibt die gewaltbereite Grundhaltung von Neonazis und ihren Sympathisanten. Der Ärzte-Song war eine Reaktion auf die wachsende Ausländerfeindlichkeit und rechte Gewalt in Deutschland und der Übergriffe auf Asylsuchende in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen (1992).

Attitüde Synonym

Das Wort „Attitüde“ stammt ursprünglich aus dem Französischen (= Gallizismus, Aussprache: „Attitüd“) und bedeutet so viel wie Haltung. Häufige Synonyme im Deutschen sind: Einstellung, Gebaren, Verhalten, Habitus, Körperhaltung oder Umsicht, laut Duden auch „affektiert wirkende Geste“.

Welchen Einfluss hat meine Attitüde?

Eine Attitüde kommt nicht aus dem Nichts. Wir entwickeln sie im Laufe des Lebens – beeinflusst durch die Menschen und Meinungen, die uns umgeben; durch unsere Kultur, Gesellschaft und Religion. All das formt unser Denken und wie wir die Dinge wahrnehmen, bewerten und beurteilen.

Der Psychologe Solomon Asch zeigte 1951 mittels seines Konformitätsexperiments (auch: Asch-Experiment), welche Rolle Gruppenzwang spielt. In seiner heute legendären Studie zeigte sich, wie eine überzeugende Mehrheit trotz offensichtlich falscher Meinung die Grundhaltung einer Minderheit veränderte.

Glaubenssätze und Vorurteile prägen Attitüden

Das zeigt zugleich: Attitüden sind nicht unveränderbar. Sie werden zwar geprägt von Erfahrungen und Vorurteilen, aber sie sind auch das – reine Einstellungssache.

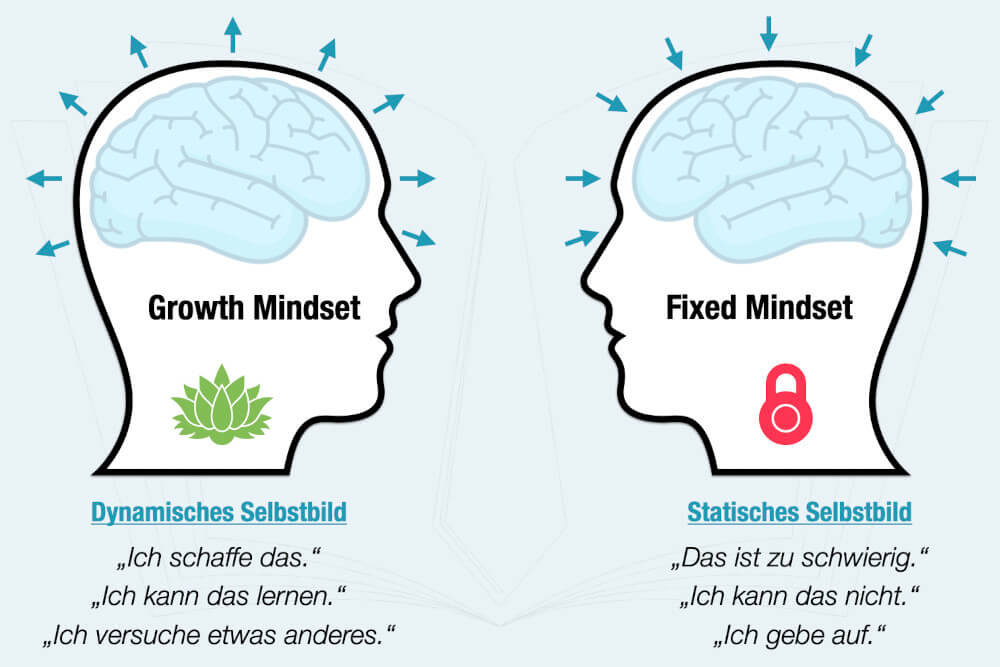

Den größten Einfluss auf unsere Attitüde haben – bewusste und unbewusste – Glaubenssätze (sog. Affirmationen). Sie prägen unsere Gedanken und unser Handeln maßgeblich. Und damit oft auch unseren Erfolg in Beruf und Leben.

Beispiele: Welche Attitüden gibt es?

Es gibt unterschiedliche Attitüde Arten und Ausdrucksformen derselben. Hier ein paar Beispiele für besonders häufige und tendenziell schädliche Geisteshaltungen:

-

„Das haben wir schon immer so gemacht!“

Bedeutet: Menschen mit dieser Haltung empfinden Veränderungen als unbequem und unangenehm und wehren sich entsprechend dagegen – hier mit dem Scheinargument der Tradition.

-

„Ich kann das nicht!“

Bedeutet: Diese Attitüde steht für ein geringes Selbstvertrauen. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten fehlt oder diese werden als „nicht ausreichend“ eingeschätzt.

-

„Aber was wäre wenn…?“

Bedeutet: Hinter dieser Geisteshaltung verbirgt sich meist ein Zweifler mit ausgeprägter Skepsis gegenüber allem neuen. Ebenso kann Pessimismus dahinter stecken, der alle Wagnisse blockiert.

-

„Was denken bloß die anderen darüber?“

Bedeutet: Bei dieser Attitüde wird die Meinung anderer höher bewertet. Aus Harmoniesucht oder Angst vor Strafe wird dann die eigene Haltung verleugnet und zugunsten einer Mehrheit geopfert – wie beim Asch-Experiment.

-

„Ich verdiene das nicht!“

Bedeutet: Hier ist das geringe Selbstwertgefühl prägend und verhindert die eigene Entwicklung oder Befriedigung eigener Bedürfnisse. Die Attitüde findet sich auch im Sprichwort: „Schuster, bleib bei deinem Leisten.“

Gleich zur Jobbörse

Attitüde: Brillanz beginnt im Kopf

Das Leben besteht nicht aus den Dingen, die uns passieren, sondern aus dem, was wir daraus machen. Damit wird persönlicher Erfolg zu einer einfachen Attitüde. Oder wie es Autor Charles Swindoll formuliert hat: „Leben ist zu 10 Prozent was passiert und zu 90 Prozent wie wir reagieren.“ Fehler passieren, Scheitern und Rückschläge gehören dazu. Aber nicht jeder reagiert darauf gleich…

Denken Sie nur an folgende Prominente:

- Der Hollywood-Schauspieler Jim Carrey flog mit 15 Jahren von der Schule und lebte eine Zeit ärmlich in einem Wohnwagen.

- Der Multimillionär Richard Branson litt einst an Dyslexie (Lese-/Schreibschwäche) und hatte in der Schule nur schlechte Noten.

- Der Bestseller-Autor Stephen King suchte anfangs verzweifelt einen Verleger für sein erstes Buch. Alle lehnten ab.

- Die US-Moderatorin Oprah Winfrey wurde von ihrem Cousin und Onkel sexuell belästigt und mit 14 schwanger. Sie verlor ihr Kind und riss von zuhause aus.

Allesamt hatten schlechte Startbedingungen – und gehören heute zu den einflussreichsten oder reichsten Menschen ihrer Zeit. Der Unterschied war ihre Haltung und Willenskraft.

Großartigkeit beginnt im Kopf. Sie beginnt mit echter Hingabe und Leidenschaft, die schließlich zu einer positiven Attitüde werden: einer Grundhaltung und Überzeugung.

Nicht jede Attitüde passt zu jedem Menschen. Aber jeder Mensch hat mindestens eine und kann diese verändern, um über sich selbst hinauszuwachsen. Der einzige Mensch, den Sie ändern können, sind Sie selbst. Und wer etwas will, findet Wege – alle anderen finden Gründe. Alles eine Frage, der richtigen Attitüde!

Was andere dazu gelesen haben