Definition: Was ist Handlungsspielraum?

Handlungsspielraum ist der Freiraum und die Einflussmöglichkeit, die einer Person im Verhalten, bei Entscheidungen, in Verhandlungen, bei der Arbeit oder in anderen Situationen zur Verfügung steht. Es ist das Ausmaß, in denen Vorgaben und Regeln Ihnen einen Spielraum zur eigenen Gestaltung lassen.

Im Job ist der Handlungsspielraum der Grad, in dem Sie Ihre Aufgaben, die Arbeitszeit und andere Faktoren eigenständig festlegen und strukturieren können. In einigen Berufen sind die Spielräume dabei sehr groß, andere schnüren in ein Korsett aus klaren Vorgaben, die bis ins Detail eingehalten werden müssen.

Handlungsspielraum Synonym und Gegenteil

Synonym zum Handlungsspielraum sind die Begriffe Autonomie, Freiraum, Puffer, Gestaltungsmöglichkeit, Aktionsradius oder Ermessensspielraum. Das Gegenteil ist Kontrolle, Mikromanagement, Unflexibilität oder Starrheit.

Handlungsspielraum Beispiele

Typische Beispiele für Handlungsspielraum gibt es bei der Gehaltsverhandlung. Mitarbeiter wünschen sich ein besseres Gehalt, der Vorgesetzte kann in einem gewissen Rahmen darauf eingehen. Der Freiraum liegt beispielsweise zwischen 250 und 400 Euro mehr im Monat – in diesem Rahmen kann der Chef verhandeln und letztlich selbst entscheiden.

Andere Beispiele gibt es im Arbeitsalltag. Können Mitarbeiter selbst entscheiden, wie sie eine Aufgabe erledigen, gewährt der Arbeitgeber entsprechende Handlungsspielräume. Gibt es hingegen strikte Vorgaben und einen detaillierten Bearbeitungsplan, an den Angestellte sich halten müssen, ist die Autonomie sehr gering.

Beispiele für fehlenden Handlungsspielraum

Oft erkennt man die Bedeutung von Handlungsspielraum erst dann, wenn dieser nicht (mehr) vorhanden ist. Hier einige Beispiele:

- Der Vorgesetzte betreibt permanent Mikromanagement betreibt und trifft jede einzelne Entscheidung selbst.

- Im Unternehmen werden Mitarbeiter und deren Leistungen streng kontrolliert.

- Arbeitsabläufe sind bis ins Detail vorgegeben – inklusive der Reihenfolge Ihrer Aufgaben.

- Arbeitszeiten sind starr und unflexibel.

- Jedes Projekt unterliegt einer knapp bemessenen Deadline.

- Pausen dürfen nur in festgelegten Zeiträumen genommen werden.

- Mitarbeiter können keine eigenen Ziele verfolgen.

- Eigenständige Entscheidungen und Handlungen von Mitarbeitern sind nicht erwünscht.

- Mitspracherechte gibt es beim Arbeitgeber nicht.

- Sie bekommen ständig Kritik und weitere Regeln, aber nie Lob für Ergebnisse und gute Arbeit.

- Die Unternehmenskultur setzt auf steile Hierarchien und Top-Down-Anweisungen.

Handlungsspielraum: Autonomie ist wichtiger als Macht

Sie stehen vor der Wahl: In Ihrer aktuellen Position bleiben, in der Sie gut und erfolgreich arbeiten. Sie genießen das Vertrauen vom Chef, haben viel Handlungsspielraum und können größtenteils eigenständig agieren. Rechenschaft müssen Sie niemandem ablegen – oder Sie wählen eine Beförderung und führen als Leader ein Team von Mitarbeitern. Dabei berichten Sie direkt an das Top-Management, haben klare Vorgaben und werden in der neuen Tätigkeit genau kontrolliert.

Der Clou: In beiden Jobs bekommen Sie die gleiche Bezahlung. Wie entscheiden Sie sich? Vermutlich nicht, denn für viele ist Autonomie wichtiger als Macht. Das zeigten Wissenschaftler der Universitäten Köln und Groningen. Spielt das Geld keine Rolle, bevorzugen wir Arbeit, die Handlungsspielräume einräumt. Wir wollen eigene Entscheidungen treffen, selbst den Takt vorgeben und nicht ständig Rechenschaft ablegen. Eine attraktive Gehaltserhöhung könnte die Entscheidung aber in die andere Richtung lenken.

Wo gibt es den meisten Handlungsspielraum?

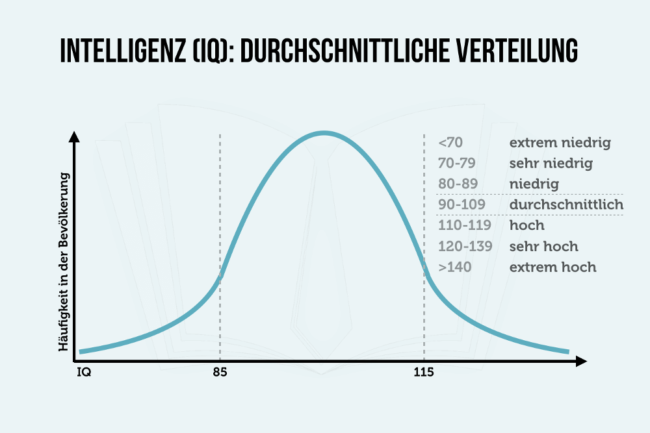

Allerdings gilt auch: Der Handlungsspielraum ist in höheren Positionen am größten. Führungskräfte und Manager freuen sich im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern über größere Autonomie – in einer Studie der Uni Birmingham gaben beispielsweise 90 Prozent der befragten Manager an, etwas oder sogar viel Autonomie am Arbeitsplatz zu haben. In niedrigeren Positionen antwortete die Hälfte der Teilnehmer, dass sie gar keine Handlungsspielräume hätten. Mit Machtpositionen kommen demnach oft auch die gewünschten Freiheiten.

Vorteile und Notwendigkeit von Handlungsspielraum

Ein gewisser Handlungsspielraum ist für Arbeitnehmer ein entscheidender Faktor. Vor allem die Souveränität über den Zeitplan und Arbeitsstunden sei entscheidend, um die eigene Arbeit genießen zu können, sagt Daniel Wheatley von der Universität Birmingham. Heißt: Zufriedenheit im Job hängt maßgeblich von den Gestaltungsmöglichkeiten ab.

Die Liste der Vorteile ist aber noch länger. Besonders wichtig: Handlungsspielraum schützt die Gesundheit. Norwegische Forscher zeigten, dass ein Mangel an Autonomie am Arbeitsplatz Schlafstörungen begünstigen kann. An der Uni Leipzig wurde nachgewiesen, dass Menschen, die im Arbeitsumfeld freier Aufgaben planen und koordinieren, später seltener an Demenz erkranken. Das selbstständige Planen hält geistig fit.

Mehr Handlungsspielraum: So bekommen Sie ihn

Fast alle Arbeitnehmer wünschen sich mehr Handlungsspielraum im Job. Bleibt die Frage: Wie können Sie diesen vom Arbeitgeber bekommen? Wenn Sie bisher nur wenig Freiraum haben, lautet die Antwort: Handlungsspielräume müssen Sie sich erarbeiten und verdienen. Diese Tipps können Ihnen dabei helfen:

- Bauen Sie für Vertrauen auf

Vorgesetzte gewähren nur dann mehr Spielräume für eigenständiges Handeln und Entscheiden, wenn das nötige Vertrauen vorhanden ist. Punkten Sie mit Zuverlässigkeit, halten Sie Fristen ein und zeigen Sie, dass der Chef sich jederzeit auf Sie verlassen kann. Dann haben Führungskräfte auch ein gutes Gefühl, um Ihnen mehr Freiräume zu ermöglichen. - Liefern Sie gute Ergebnisse

Am Ende zählen die Leistungen und Ergebnisse. Wer Erfolge liefert, bekommt in Zukunft mehr Handlungsspielraum. Sie beweisen damit, dass Sie wichtige Ziele erreichen und das Unternehmen voranbringen. Damit Sie das weiterhin tun, lässt der Arbeitgeber Ihnen bei weiteren Projekten mehr Spielraum. - Fragen Sie danach

Auch das kann funktionieren: Suchen Sie das offene Gespräch mit dem Chef und fragen Sie gezielt nach mehr Handlungsspielräumen. Erklären Sie, wie Sie selbst Ihre Arbeit besser strukturieren können und wie letztlich die Ergebnisse davon profitieren. Idealerweise haben Sie vorher bereits das nötige Vertrauen aufgebaut. Das erhöht die Chance auf eine positive Antwort. - Machen Sie eigene Vorschläge

In Meetings oder bei der Planung eines Projektes können Sie durch eigene Vorschläge Ihren eigenen Handlungsspielraum schaffen. Schlagen Sie dem Chef vor, in welcher Reihenfolge Sie vorgehen wollen oder welche Bereiche Priorität haben. So trifft vielleicht der Chef die Entscheidung, die Rahmenbedingungen kommen aber von Ihnen. - Wechseln Sie den Job

Manchmal ist das die einzige Möglichkeit. Stellt sich der Arbeitgeber komplett quer oder ist in Ihrer aktuellen Tätigkeit keinerlei Handlungsspielraum notwendig, kann ein Jobwechsel die gewünschte Autonomie bringen. Achten Sie bei der Jobsuche gezielt auf die passenden Rahmenbedingungen, damit der neue Job wirklich die Gestaltungsmöglichkeiten hat, die Sie sich wünschen.

Was andere dazu gelesen haben