Stammplatz: Warum haben Sie sich dort hingesetzt?

Meetings sind nicht nur Marktplätze der Eitelkeiten – sie transportieren auch eine Menge Subbotschaften. Zahlreiche Psychologen und Verhaltensforscher versuchen diese zu dekodieren. Herausgekommen ist dabei allerlei Heiteres, Nachdenkliches und Nützliches.

Die Psychologin Sharon Livingston hat zum Beispiel die Geheimnisse der Konferenzrituale intensiv erforscht und dazu mehr als 40.000 Arbeitnehmer interviewt und beobachtet. Dabei stellte sie fest: Viele Arbeitnehmer haben Stammplätze im Meeting. Diese markieren aber nicht etwa eine Art Territorium. Vielmehr markiert der Sitzplatz am Konferenztisch den Rang und die Rolle in der Gruppe.

Zugegeben, das Ganze klingt holzschnittartig, aber das sind Archetypen immer. Genauso wie ihnen immer auch ein wahrer Kern innewohnt. Prüfen Sie daher am besten selbst: Wo sitzen Sie selbst am liebsten in der Besprechung, wo die Kollegen – und warum? Laut Livingston sind folgende Plätze verräterisch:

Das Kopfende

Hier pflegen die Chefs Platz zu nehmen – insbesondere, wenn Sie dabei die Wand im Rücken und die Tür im Blick haben. Notorische Zuspätkommer werden so sofort entlarvt, heimliche Davonschleicher ebenfalls. Umgekehrt ist der Platz mit dem Rücken zur Tür der statusniedrigste Ort. Wer dort sitzt, wird bei fehlenden Unterlagen gerne gebeten, sie mal eben zu holen. Ein Laufburschenjob.

Rechte Flanke

Nur im Sprichwort sitzt die rechte Hand des Chefs auch zu seiner Rechten. Wer wirklich dort sitzt, ist meistens ein eifriger Zustimmer und Schleimer. Er oder sie sucht vor allem die Nähe zum Herrscher, um von dessen Aura und Gunst zu profitieren.

Linke Flanke

Auch auf dieser Seite sucht jemand die Nähe zum Chef und drückt damit Verbundenheit aus. Die linke Seite deutet aber auf jemanden hin, der unabhängig bleiben und seine eigene Sicht behalten will. Zugleich dokumentiert diese Person ihren Machtanspruch, denn diese Position ist die nächste am Kopfende. Oft sitzt hier der Kronprinz.

Das Mittelfeld

Dieser Platz ist perfekt für alle, die mit den Kollegen Blickkontakt halten, aber auch gesehen werden wollen. Entsprechend sitzen hier häufig Extrovertierte sowie Moderatoren, die zwischen beiden Tischseiten vermitteln. Ungünstig ist dieser Platz, wenn jemand dabei gegen das Fenster schauen und andere Teilnehmer deshalb im Gegenlicht anblinzeln muss. So geblendet gerät die eigene Erscheinung leicht ins Zwielicht und man wirkt irritiert und unsicher.

Die Ecke

Wo die Tischmitte eine Bühne bietet, ist die Außenposition der beste Ort für Kollegen, die sich lieber in der Gruppe verstecken, die Introvertierten. Hier lehnen sie sich zurück, beobachten, hören zu, warten ab. Das muss kein Handicap sein: Oft sagen die Eckensitzer wenig, aber was sie sagen, ist durchdacht. Nicht selten hocken hier Analytiker ohne Führungsanspruch.

Der Gegenpol

Was für die Wurst gilt, trifft auch auf Sitzungstische zu: Sie haben zwei Enden. Dem Boss gegenüber platzieren sich meist seine ärgsten Kritiker. Sie bilden damit nicht nur ein verortetes Gegengewicht, sondern machen ebenso deutlich: Sie haben einen ähnlich großen Überblick wie der Chef – nur seitenverkehrt und mit weniger Macht.

Der Restposten

Dieser Meetingteilnehmer sitzt nicht am Tisch, sondern daneben oder dahinter. Im günstigsten Fall verrät das jemanden, der das große Ganze im Blick behalten will und nach einer übergeordneten Perspektive strebt. Im anderen Fall hockt dort jemand, der zu spät gekommen ist und einen Platz von der Resterampe nehmen musste. So oder so: Wer hier sitzt, ist nicht die Alpha-Person im Raum.

Diese Sitzordnung kann man als Kokolores abtun. Entsprechende Muster haben wir aber schon selbst beobachtet und finden: Wer den Sitzcode durchschaut, kann durchaus davon profitieren. Einmal, indem wir das Verhalten der Kollegen besser einordnen können – und indem wir unsere eigene Rolle im Team beeinflussen und neu definieren.

Autoritäre Chefs, die zum Beispiel vom Kopfende zur Mitte des Tisches rücken, wirken sofort volksnäher. Rutscht der smarte Analytiker wiederum aus seiner stillen Ecke zur Linken des Chefs, steigt sein Status…

Platzwahl: Wir setzen uns zu ähnlichen Kollegen

Wir setzen uns am liebsten neben Menschen, die uns ähnlich sehen. Das ist das Ergebnis einer Studie um Sean Mackinnon. So nahmen Brillenträger besonders gerne neben anderen Brillenträgern Platz, Blondinen setzten sich zu Blondinen, Hellhäutige zu Hellhäutigen und so weiter. Dabei untersuchten die Forscher auch, wie nahe sich die Teilnehmer kamen – gleiches Resultat: Wer sich ähnlich war, rückte selbst Fremden gegenüber mehr auf die Pelle.

Tischordnung: Wie die Bestuhlung Teams beeinflusst

Nicht nur WO wir sitzen – auch WIE wir sitzen, nimmt Einfluss auf den Gesprächsverlauf im Meeting. So fördern unterschiedliche Sitzordnungen auch unterschiedliche Gruppeneffekte. Hier eine Übersicht sechs typischer Tischordnungen:

Das Rechteck

Die Tische werden hierbei zu einem großen O oder Rechteck angeordnet. Dadurch gibt es keine erkennbare Hierarchie. Die dennoch spürbare Distanz der Tischreihen dient als Schutzraum und hilft manchen, sich besser zu öffnen. Diese Form eignet sich vor allem für kreative Teambesprechungen – zum Beispiel ein Brainstorming.

Die Tische werden hierbei zu einem großen O oder Rechteck angeordnet. Dadurch gibt es keine erkennbare Hierarchie. Die dennoch spürbare Distanz der Tischreihen dient als Schutzraum und hilft manchen, sich besser zu öffnen. Diese Form eignet sich vor allem für kreative Teambesprechungen – zum Beispiel ein Brainstorming.

Das Board

Ein großer Tisch, an denen sich zwei Gruppen gegenübersitzen mit einem Platz am Kopfende – in der Regel der Ort des Chefs, Moderators oder Mediators. Der formelle Aufbau eignet sich für Verhandlungen oder Kontroversen zwischen zwei Parteien mit maximal 7 Personen auf jeder Seite. Achtung: Je weiter die Teilnehmer vom Kopfende entfernt sitzen, desto weniger engagieren sie sich.

Ein großer Tisch, an denen sich zwei Gruppen gegenübersitzen mit einem Platz am Kopfende – in der Regel der Ort des Chefs, Moderators oder Mediators. Der formelle Aufbau eignet sich für Verhandlungen oder Kontroversen zwischen zwei Parteien mit maximal 7 Personen auf jeder Seite. Achtung: Je weiter die Teilnehmer vom Kopfende entfernt sitzen, desto weniger engagieren sie sich.

Die römische Zwei

Bei diesem Modell stehen sich zwei Tischreihen gegenüber, gegebenenfalls kommt ein Platz an einer Stirnseite hinzu. Hier könnte eine Präsentation stattfinden oder ein Mediator sitzen. In jedem Fall erzeugen die gegenüberliegenden Tischreihen mehr Distanz als beim Board. Die Anordnung eignet sich insbesondere für Verhandlungen mit zwei uneinigen Delegationen oder für Schlichtungsgespräche.

Bei diesem Modell stehen sich zwei Tischreihen gegenüber, gegebenenfalls kommt ein Platz an einer Stirnseite hinzu. Hier könnte eine Präsentation stattfinden oder ein Mediator sitzen. In jedem Fall erzeugen die gegenüberliegenden Tischreihen mehr Distanz als beim Board. Die Anordnung eignet sich insbesondere für Verhandlungen mit zwei uneinigen Delegationen oder für Schlichtungsgespräche.

Das U

Durch das offene Kopfende ergibt sich automatisch eine Art Bühne – für Vorträge, Präsentationen oder Elevator Pitches. Der angedeutete Halbkreis fördert die Harmonie und Kooperation der Teilnehmer. Solange an einer Stirnseite nicht der Chef Platz nimmt, entsteht keine Hierarchie der Positionen am Tisch. Die Form ist ideal für Jurysitzungen oder Besprechungen, bei denen es um gegenseitige Inspiration geht.

Durch das offene Kopfende ergibt sich automatisch eine Art Bühne – für Vorträge, Präsentationen oder Elevator Pitches. Der angedeutete Halbkreis fördert die Harmonie und Kooperation der Teilnehmer. Solange an einer Stirnseite nicht der Chef Platz nimmt, entsteht keine Hierarchie der Positionen am Tisch. Die Form ist ideal für Jurysitzungen oder Besprechungen, bei denen es um gegenseitige Inspiration geht.

Der Halbkreis

Der Halbkreis ist die Weiterentwicklung des „U“ – nur fallen dabei die Tische weg. Dadurch gibt es keine optischen Barrieren und Barrikaden, hinter denen sich Teammitglieder verstecken könnten. Die Form setzt Offenheit voraus und fördert diese zugleich. Damit das so bleibt, sollte am Kopfende allenfalls ein Moderator sitzen. Andernfalls lässt sich der Kreis auch schließen – dann spricht man auch vom „Stuhlkreis“. Die Form eignet sich wieder für Brainstormings und emotionale Gruppendiskussionen.

Der Halbkreis ist die Weiterentwicklung des „U“ – nur fallen dabei die Tische weg. Dadurch gibt es keine optischen Barrieren und Barrikaden, hinter denen sich Teammitglieder verstecken könnten. Die Form setzt Offenheit voraus und fördert diese zugleich. Damit das so bleibt, sollte am Kopfende allenfalls ein Moderator sitzen. Andernfalls lässt sich der Kreis auch schließen – dann spricht man auch vom „Stuhlkreis“. Die Form eignet sich wieder für Brainstormings und emotionale Gruppendiskussionen.

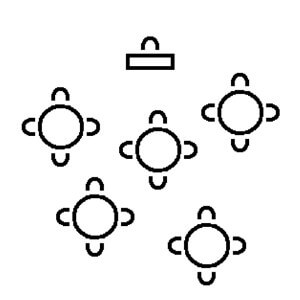

Der Cluster

Auf den ersten Blick ist kein System erkennbar: Die Teilnehmer verteilen sich gleichmäßig im Raum auf einzelne, runde Tische. Doch das ist das System! Die Cluster-Form soll die Projektarbeit in Kleingruppen fördern. Die Teilnehmer besprechen an ihrem Tisch einzelne Teilprojekte – und präsentieren das Ergebnis später vorne vor allen. Es ist ein Wechselspiel aus Gruppenarbeit und Frontalunterricht.

Auf den ersten Blick ist kein System erkennbar: Die Teilnehmer verteilen sich gleichmäßig im Raum auf einzelne, runde Tische. Doch das ist das System! Die Cluster-Form soll die Projektarbeit in Kleingruppen fördern. Die Teilnehmer besprechen an ihrem Tisch einzelne Teilprojekte – und präsentieren das Ergebnis später vorne vor allen. Es ist ein Wechselspiel aus Gruppenarbeit und Frontalunterricht.

Sitzfleisch: Du bist, WIE du sitzt

Kurzer Check: Wie sitzen Sie gerade? Also wirklich gerade, aufrecht – oder eher gekrümmt und eingefallen? Wie Sie sitzen, kann entscheidenden Einfluss auf Ihr Selbstwertgefühl haben. Oder anders formuliert: Wer aufrecht sitzt, empfindet sich selbst tatsächlich erhabener und ist stolzer auf seine Arbeit (siehe auch Biofeedback). Zu dem Ergebnis kommen Sabine Stepper und Fritz Strack, beide Psychologen der Universität Trier.

Was andere dazu gelesen haben