Definition: Was ist das Gegenseitigkeitsprinzip

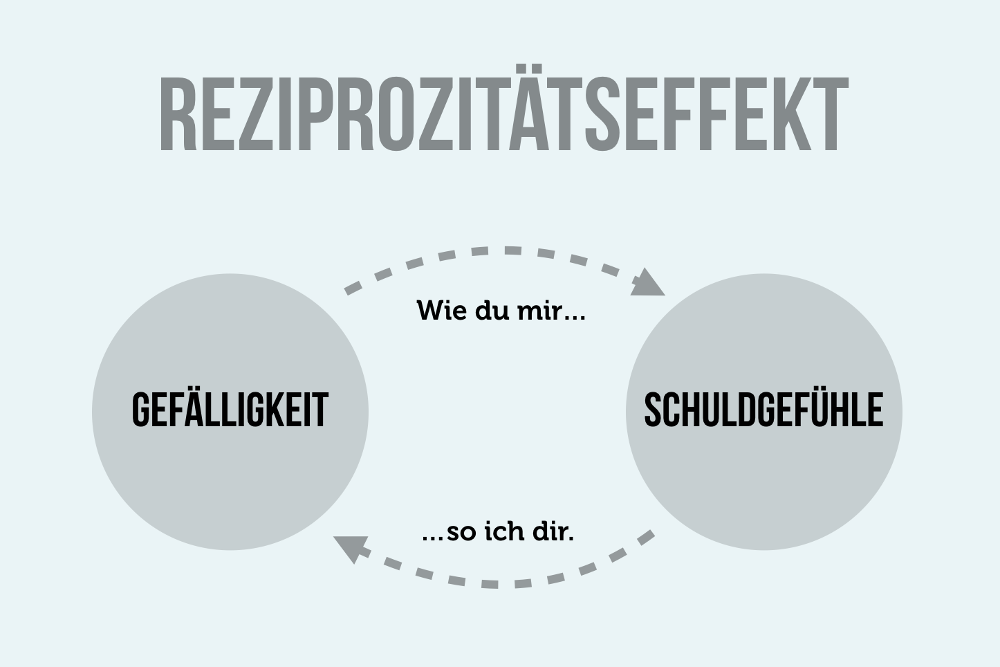

Das Gegenseitigkeitsprinzip ist das, was Gesellschaften und Beziehungen zusammenhält: die unausgesprochene Verpflichtung zur Reziprozität – also dem Geben und Nehmen in möglichst gleichen Teilen. Oder wie das Sprichwort sagt: „Wie du mir, so ich dir!“

Ein solches Prinzip zur Gegenseitigkeit findet sich in nahezu allen Kulturen, weil es Menschen verbindet, Vertrauen und Sympathien schafft. Damit lässt sich allerdings ebenso fies manipulieren – siehe Reziprozitätseffekt beziehungsweise Gefälligkeitsfalle.

Gegenseitigkeitsprinzip: Bedeutung von Gefälligkeiten und Schuldgefühlen

Gegenseitige Gefallen verpflichten subtil. Und hierin steckt eine psychologische Falle, die mit Schuldgefühlen und dem schlechten Gewissen spielt. Niemand mag das Gefühl, anderen etwas schuldig zu sein. Wir spüren die unausgesprochene Verpflichtung, diese Schuld zu begleichen, um nicht als Schmarotzer, Schnorrer oder Profiteur dazustehen.

Hinter dem Gegenseitigkeitsprinzip steht ein starkes Bedürfnis nach Balance, Fairness und Gerechtigkeit – und das lässt sich (leider) perfide ausnutzen, im Marketing genauso wie in Verhandlungen. Dann wird das Gegenseitigkeitsprinzip zur Gefälligkeitsfalle.

Nehmen macht abhängig

Andere um einen Gefallen zu bitten, macht zwar einerseits sympathisch (siehe: Benjamin-Franklin-Effekt), es macht aber ebenso abhängig. Im Extrem kann es dazu führen, dass wir anderen ständig und völlig überhöhte Geschenke machen. Dann allerdings handelt es meist schon um eine Zwangsstörung und nennt sich Doromanie.

Beispiele für das Gegenseitigkeitsprinzip

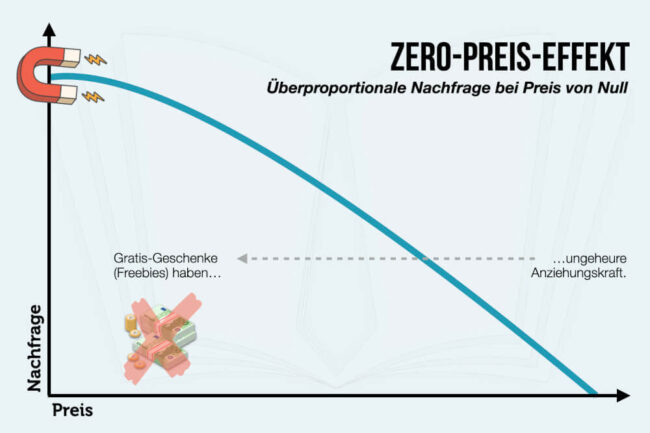

Denken Sie zum Beispiel an Gratisproben im Supermarkt. Diese funktionieren exakt nach dem Gegenseitigkeitsprinzip: Erst bietet der oder die Verkäuferin an, doch „einen Happen“ zu probieren – und nötigt so die arglose Kundschaft am Ende doch noch dazu, die ganze Wurst zu kaufen.

Der Supermarktpromotor Vance Packard beschrieb schon im Jahr 1957 eine besonders perfide Masche, mit deren Hilfe er in wenigen Stunden ganze 500 Kilo Käse verkaufte – nur, weil er die Kunden dazu aufgefordert hatte, sich selbst Gratisproben „von beliebiger Größe“ abzuschneiden. Die Leute wurden schließlich Opfer ihrer eigenen Gier.

Gratis-Geschenke für ein schlechtes Gewissen

Die „Organisation amerikanischer Kriegsversehrter“ wiederum berichtete, dass die Rücklaufquote auf deren Standard-Spendenaufrufe bei gerade mal 18 Prozent lag. Als die Mitarbeiter den Briefen jedoch ein kleines Präsent – wie zum Beispiel Postkarten – beigefügten, stieg die Erfolgsquote auf mehr als 35 Prozent.

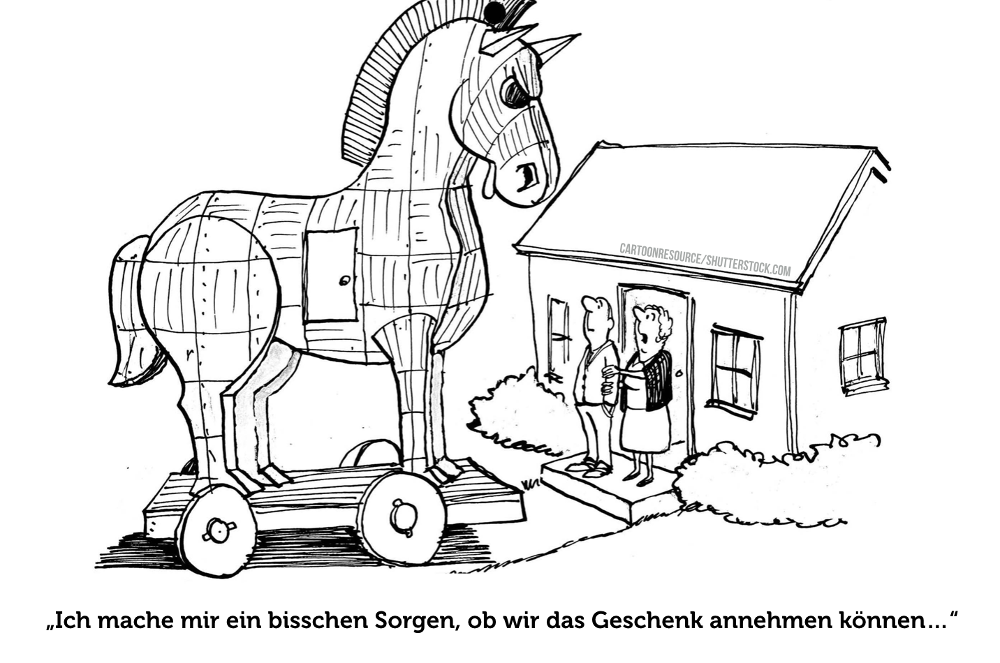

Plump, aber wirkungsvoll: Geschenke erzeugen das Gefühl der Verbundenheit und zugleich ein unangenehmes Schuldgefühl. Das belastet uns und motiviert uns zugleich, etwas dagegen zu unternehmen. Aus demselben Grund werden allerdings Geschenke auch schon mal ausgeschlagen: So konnten Studien zeigen, dass Frauen sich ganz bewusst nicht von Männern auf einen Drink einladen lassen, weil das falsche Erwartungen wecken könnte.

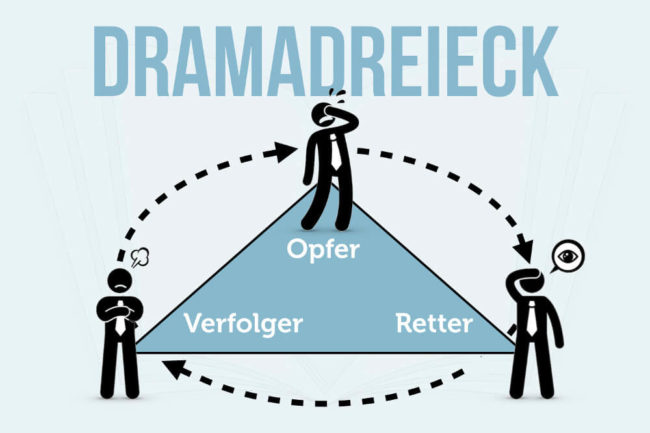

Schuldzuweisung: Gegenseitigkeit macht erpressbar

Um es deutlich zu sagen: Das Gegenseitigkeitsprinzip macht erpressbar. Subtil zwar, aber wirkungsvoll. Vermutlich haben Sie selbst schon einmal einem Kollegen einen Gefallen – mit dem Hintergedanken, dass der oder die Ihnen später auch mal hilft und Arbeit abnimmt. Nur fair, oder? Schon. Und vielleicht nicht einmal böswillig oder Absicht, aber doch zumindest berechnend.

Besonders heimtückisch wirken solche Gefallen und Zugeständnisse in Verhandlungen. Sie üben auf den Nutznießer nicht nur unterschwelligen Druck aus, sich zu revanchieren: Wer zuerst ein Opfer bringt, kann damit auch leichter den Zeitpunkt der Gegenleistung beeinflussen.

Reziprozität: Jetzt bist du am Zug!

Ein besonders wirkungsvolles Beispiel empfehlen wir regelmäßig in der Gehaltsverhandlung: Natürlich ermitteln Sie zuerst Ihren tatsächlichen Marktwert. Anschließend nennen Sie ein Gehalt, das deutlich darüber liegt. „Unmöglich! Völlig unrealistisch“, wird Ihr Chef antworten.

Also bieten Sie ihm nach einigem Geplänkel einen Rabatt beziehungsweise Kompromiss an: Ihr wahres Wunschgehalt. – Zack, jetzt sitzt er in der Falle: Sie haben gerade ein Opfer gebracht, und dem Chef wird es nun deutlich schwerer fallen, Ihre (natürlich begründete) Bitte um eine Gehaltserhöhung erneut auszuschlagen.

Sie glauben das funktioniert nicht, weil die Masche längst bekannt und durchschaubar ist? Sie funktioniert trotzdem! Seit Jahren werden bei sämtlichen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von den Gewerkschaften regelmäßig anfangs immer überhöhte Forderungen gestellt. Nur, weil sich davon hinterher herrlich Abstriche machen lassen, um dem insgeheim angepeilten Ergebnis taktisch und moralisch sofort näher zu kommen. Alles ein Spiel mit der Reziprozität!

Wie kann ich dem Gegenseitigkeitsprinzip entgehen?

Einerseits lässt sich das Gegenseitigkeitsprinzip zum eigenen Vorteil nutzen. Sobald Sie wissen und verstehen, wie es funktioniert, können Sie dieses Wissen gezielt einsetzen. Deutlich schwieriger ist jedoch das Gegenteil: dem Gegenseitigkeitsprinzip entgehen und verhindern, dass andere Sie solche Manipulationstechniken gegen Sie einsetzen.

Leicht wird es in keinem Fall, aber auch nicht unmöglich. Es kostet einige moralische Überwindung, aus dem Kreislauf der Reziprozität auszubrechen, aber so gelingt es:

-

Seien Sie misstrauisch

Der wichtigste Schritt ist, das Spiel mit dem Gegenseitigkeitsprinzip zu erkennen. Verfolgt Ihr Gegenüber mit dem Gefallen oder Geschenk einen Hintergedanken? Gesundes Misstrauen schadet nicht, wenn Sie ein so verlockendes Angebot bekommen, dass es zu schön ist, um wahr zu sein.

-

Sagen Sie Nein

Das wohl effektivste Mittel gegen den Reziprozitätseffekt ist schlicht: Nein sagen. Das kann die stoische Ablehnung sein, wenn sich Ihnen jemand aufdrängt. Ebenso das Nein, um der eigenen Bequemlichkeit nicht zu erliegen. Manche Arbeiten und Probleme sollten Sie einfach selber lösen und so Ihre Autonomie bewahren.

-

Ignorieren Sie Ihre Schuldgefühle

Zugegeben, der Tipp ist schwer umzusetzen. Wenn einen massive Schuldgefühle plagen, übernehmen Emotionen die Entscheidung. Widerstehen Sie dem Drang dennoch. Sie sind sonst nur angreifbar. Erinnern Sie sich: Das Gegenseitigkeitsprinzip versucht, Ihnen eben dieses schlechte Gewissen einzureden. Das ist pure Manipulation – und nicht jeder, der Nein sagt oder Grenzen setzt, ist automatisch egoistisch!

-

Spielen Sie mit

In allen Fällen, in denen Sie erkennen, dass die gemachten Offerten einen subtilen Zweck verfolgen, drehen Sie den Spieß ruhig mal herum: Nehmen Sie das Geschenk dankend an, mehr aber nicht. Gemäß dem Gegenseitigkeitsprinzip sollte schließlich jeder Versuch, Sie auszunutzen, ebenfalls ausgenutzt werden. Sie erinnern sich? Wie du mir, so ich dir…

Was andere Leser dazu gelesen haben

- Rivalität im Job: Können Sie gönnen?

- Bescheidenheit: Sympathischer Karrierekiller?

- Macht der Demut: Wer sich kleinmacht, führt