Objektivität Definition

Objektivität beschreibt die Unabhängigkeit und Neutralität bei der Beurteilung oder Beschreibung von Informationen, Sachen, Personen oder Ergebnissen. Objektive Erkenntnisse und Aussagen dürfen nicht von subjektiven Meinungen, Vorurteilen oder Erwartungen der Beteiligten beeinflusst werden, sondern sollen möglichst neutral und nachvollziehbar sein.

In wissenschaftlichen Tests und Auswahlverfahren gilt Objektivität als eines der wichtigsten Gütekriterien. Die Ergebnisse dürfen weder davon abhängen, wer den Test durchführt, auswertet oder interpretiert. Es zählt allein das, was objektiv messbar und überprüfbar ist: Zahlen, Daten, Fakten.

Objektivität Gegenteil: Subjektivität

Das Gegenteil ist Subjektivität. Wer etwas subjektiv betrachtet, bewertet sie persönlich – durch eigene Gefühle, Erfahrungen oder Wertvorstellungen. Wir mögen etwas, finden jemanden sympathisch, attraktiv – all das liegt im Auge des Betrachters.

Subjektivität ist wie ein „Trotzdem“: Sachlich mag vieles gegen die eigene Wahrnehmung sprechen oder das eigene Urteil sogar widerlegen, aus der eigenen Perspektive scheint es jedoch völlig richtig.

Subjektiv vs. objektiv – die Unterschiede

Objektiv |

Subjektiv |

| • Rational • Sachlich • Nüchtern • Unparteiisch • Unvoreingenommen • Vorurteilsfrei • Wertneutral |

• Emotional • Instinktiv • Individuell • Befangen • Abhängig • Klischeebehaftet • Tendenziös |

Gütekriterien in der Forschung

Objektivität ist eines der drei zentralen Gütekriterien in der empirischen Forschung – neben Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit). Gemeinsam sollen diese Kriterien die Qualität wissenschaftlicher Tests, Studien oder Diagnosen absichern.

Objektivität bedeutet in dem Fall: Das Ergebnis einer Untersuchung darf nicht davon abhängen, wer den Test durchführt, unter welchen Bedingungen er stattfindet oder wer ihn auswertet. Nur wenn eine Studie oder ein Test unabhängig von äußeren Einflüssen bleibt, gelten die Ergebnisse als verlässlich.

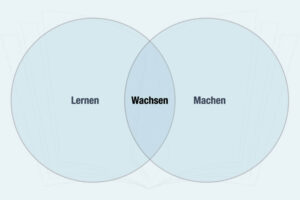

Warum Objektivität die Grundlage ist

In der Forschung gilt Objektivität als Voraussetzung für die beiden anderen Gütekriterien:

- Ohne Objektivität keine Reliabilität: Ein Test kann nicht zuverlässig sein, wenn die Ergebnisse je nach Versuchsleiter schwanken.

- Ohne Objektivität keine Validität: Ein Test misst nicht „das Richtige“, wenn persönliche Vorurteile oder Umstände das Ergebnis verzerren.

Objektivität ist also die Basis jeder wissenschaftlichen Aussagekraft. Nur wenn ein Test unabhängig funktioniert, können seine Ergebnisse als belastbar und generalisierbar gelten.

Objektivität in der Praxis: Anspruch vs. Realität

In der Testtheorie wird Objektivität deshalb besonders betont. Ziel ist es, verfälschende Einflüsse auszuschließen, zum Beispiel durch standardisierte Verfahren, genaue Anleitungen zur Durchführung, automatische Auswertung oder Blindtests.

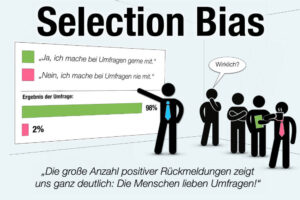

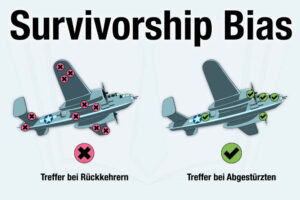

Doch vollständige Objektivität bleibt ein Ideal! Studien aus der Verhaltensökonomie und Kognitionsforschung zeigen, wie schnell unser Denken von unbewussten Vorannahmen beeinflusst wird, etwa bei der Auswahl von Quellen, bei der Gewichtung von Ergebnissen oder der Interpretation von Daten (siehe: Bias).

Der oft zitierte Satz „Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“ bringt das Dilemma auf den Punkt: Wo Menschen bewerten, interpretieren oder auswählen, ist Subjektivität nie ausgeschlossen. Dennoch bleibt Objektivität ein unverzichtbares Ziel, gerade in Zeiten von „Fake News“ und „alternativen Fakten“…

Was sind die 3 Formen der Objektivität?

In der Forschung und Testtheorie wird Objektivität in drei Hauptformen unterteilt. Sie beschreiben, an welcher Stelle des Untersuchungsprozesses Neutralität besonders wichtig ist:

1. Durchführungsobjektivität

Die Ergebnisse einer Studie, Umfrage oder Messung sollen unabhängig von der durchführenden Person – also etwa dem Versuchsleiter, Wissenschaftler, Umfrageleiter oder anderen Testleitern. Ein Versuchsleiter kann durch zahlreiche Faktoren (bewusst oder unbewusst) das Verhalten der Teilnehmer beeinflussen und so die Durchführungsobjektivität zunichte machen. Das kann Wortwahl, Körpersprache oder Mimik sein, die Antworten oder die Reaktionen der Probanden in eine Richtung drängen und das Ergebnis verfälschen.

2. Auswertungsobjektivität

Auswertungsobjektivität liegt vor, wenn die Person, welche die Ergebnisse analysiert und auswertet, keinen Einfluss auf das Ergebnis hat. Vielleicht haben Sie einen schlechten Tag und bewerten Antworten entsprechend negativer. Oder mehrere Versuchsleiter arbeiten an der Auswertung und setzen dabei unterschiedliche Prioritäten. Um die Objektivität bei der Auswertung sicherzustellen, braucht es klare Vorgaben und Regeln, die strikt eingehalten werden.

Tools & Methoden: Automatisierte Software, Kodierleitfäden oder klare Scoring-Raster sorgen für einheitliche Ergebnisse bei offenen Fragen.

3. Interpretationsobjektivität

Die dritte Form der Objektivität ist gegeben, wenn die Ergebnisse immer gleich interpretiert werden, egal wer die Daten anschaut. Kommen mehrere Experten aufgrund der vorgelegten Analysen zu unterschiedlichen Interpretationen, gibt es keine Interpretationsobjektivität. In diesem Fall ist die Deutung offensichtlich sehr subjektiv geprägt.

Problem: Gerade bei qualitativen Daten kann es zu Ambivalenz kommen. Forscher sollten deshalb nachvollziehbar argumentieren und ggf. mehrere Sichtweisen benennen, statt vorschnell zu urteilen.

Interindividuelle vs. Intraindividuelle Objektivität

Neben den drei klassischen Formen unterscheidet man auch zwischen inter- und intraindividueller Objektivität:

Interindividuelle Objektivität

Die interindividuelle Objektivität beschreibt, dass egal, wie viele Personen an einer qualitativen Forschung beteiligt sind, letztlich die gleichen Ergebnisse erzielt werden müssen. Wird eine Aufgabe von zwei Prüfern gleich beurteilt? Reagieren zwei Testpersonen auf dieselbe Situation gleich? Die Forschung soll unabhängig von individuellen Eigenschaften oder Verhaltensweisen sein, die sich auf einen Test auswirken könnten.

Intraindividuelle Objektivität

Sie beschreibt die Konstanz innerhalb einer Person über die Zeit hinweg. Denn die eigene Tagesform, Stimmung oder Vorerfahrung kann Urteile unbewusst beeinflussen. Persönliche Faktoren keine Rolle spielen, um die intraindividuelle Objektivität nicht zu gefährden. Schlechte Laune, eine bestimmte Erwartungshaltung an das Ergebnis oder das Ziel, unbedingt einen bestimmten Zusammenhang nachzuweisen, kann zu Verzerrungen führen, weil in der Einzelperson die objektive Beurteilung nicht mehr gegeben ist.

Maßnahmen zur Minimierung:

- Klare Bewertungskriterien oder Checklisten

- Doppelbewertungen durch verschiedene Personen

- Standardisierte Prozeduren

- Reflexion eigener Biases

Warum ist Objektivität wichtig?

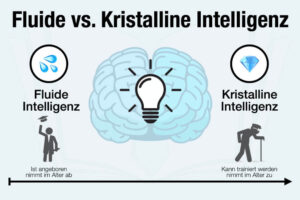

Entscheidet das Herz besser als der Kopf? Durchaus. Oft sogar schneller und richtiger als der Kopf. Unsere Intuition, das sprichwörtliche Bauchgefühl, ist ein mächtiger Verbündeter. Diverse Studien zeigen: Mit dem Unterbewusstsein können wir in Bruchteilen von Sekunden auf im Gehirn gespeicherte Informationen, Erfahrungen und Gefühle zurückgreifen und diese bewerten. Nur ein Bruchteil dieser Erkenntnisse ist aber bewusst verfügbar.

Der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth hat beispielsweise ermittelt, dass das Unterbewusste einige Millionen Informationen pro Sekunde verarbeiten kann, das Bewusstsein jedoch nur 0,1 Prozent davon. Instinkt und Intuition – sie sind enge Verwandte der Weisheit. Jetzt kommt das Aber…

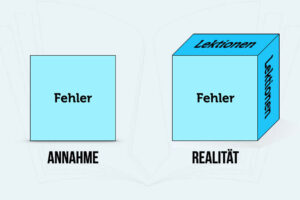

Unsere Intuition ist fehlbar

Wir können uns dabei auch täuschen. Und zwar dann, wenn wir nur meinen auf diesen Wissensschatz zurückgreifen zu können. Das Wissen ist aber falsch – oder kann schlicht hierauf nicht angewendet werden. Es ist wie beim sogenannten Dunning-Kruger-Effekt und seinen vier Stufen:

- Zuerst überschätzen wir unser eigenes Wissen und Können (Stufe 1).

- Zugleich sind wir blind für das Ausmaß der eigenen Inkompetenz (Stufe 2).

- Weshalb wir unser Halbwissen nicht korrigieren (Stufe 3).

- Und die Wahrheit oder das Können anderer unterschätzen (Stufe 4).

Objektivität bewahrt vor Fehlurteilen, Voreingenommenheit und durchlüftet unseren Geist. Oder wie es ein Bonmot auf den Punkt bringt: „Glaube nicht alles, was du denkst!“

Etwas „objektiv beurteilen“ bedeutet, den Versuch zu unternehmen, eine Wahl zu treffen, die nicht nur für uns selbst und in diesem Moment wahr und richtig ist, sondern ebenso vor einer allgemeinen Prüfung bestehen könnte. Den Gedanken der Objektivität hat letztlich schon der große Aufklärer und Kritiker der Urteilskraft, Immanuel Kant, in seinem kategorische Imperativ zusammengefasst: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.“ Das ist, zugegeben, ein hoher Anspruch und alles andere als subjektiv. Unmöglich ist es aber nicht!

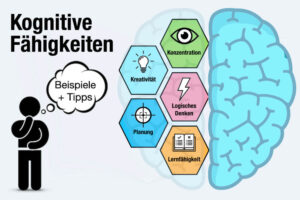

Warum fällt uns Objektivität so schwer?

Wollen heißt nicht können. Zwar wollen und sollen wir im Alltag und im Beruf möglichst rationale und objektive Entscheidungen treffen. Tatsächlich aber lassen wir uns häufiger von unbewussten Vorurteilen und Stereotypen leiten.

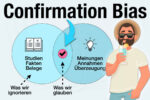

Immerhin: Wer sie kennt und sich bewusst macht, fällt seltener darauf herein. Daher hier eine Auswahl sog. „Cognitive Biases“ und Denkmuster, die unsere Objektivität im Alltag besonders häufig beeinflussen:

Der Rosenthal-Effekt

Dieser Effekt wurde erstmals in einem Experiment der Sozialpsychologen Robert Rosenthal und K.L. Fode beschrieben und ist auch unter dem Namen „Pygmalion-Effekt“ bekannt. Dahinter steckt das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung. Experimente zeigen: Wird Schülern gesagt, sie gehören zu den Besten des Jahrgangs, verbessern sich deren Noten und Leistungen – auch wenn das frei erfunden und die Schüler zufällig ausgewählt wurden.

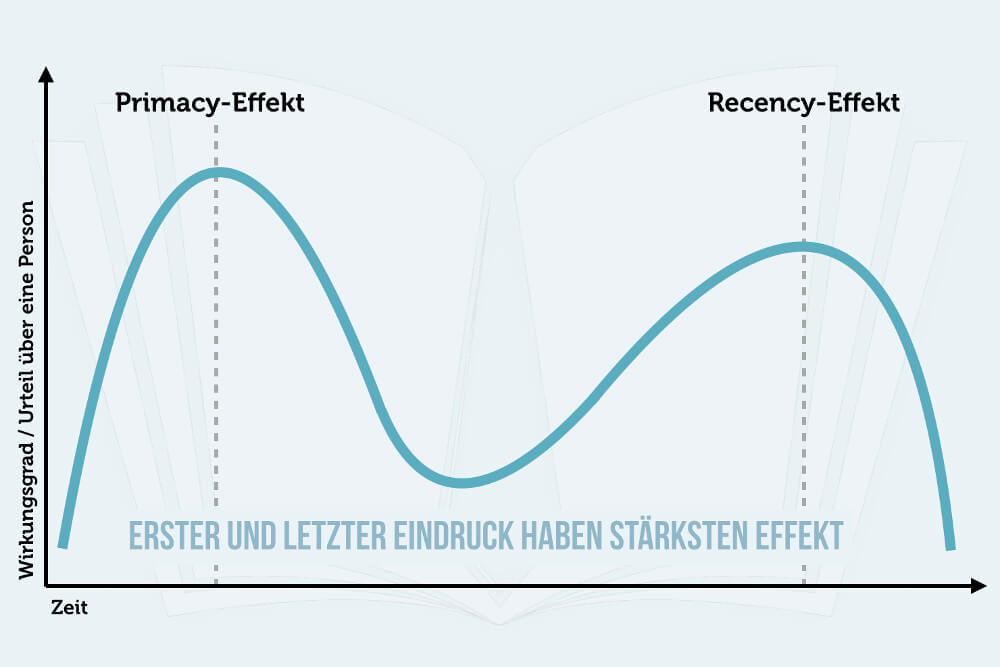

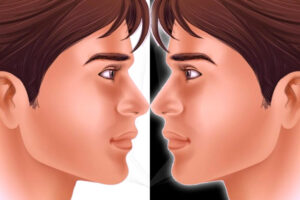

Der Primacy-Effekt

Der Fachausdruck für den völlig subjektiven ersten Eindruck. Innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden wir, ob uns unser Gegenüber sympathisch ist oder nicht. Diese Einschätzung beruht allein auf Aussehen, Körpersprache oder Geruch. Ist das Urteil gefallen, ordnen wir alles, was danach kommt, in diese Schublade ein. Der Mensch – er passt ins Bild. Der Primäreffekt macht es jedoch enorm schwer, Menschen wirklich zu erkennen.

Der Recency-Effekt

Wo der Primacy-Effekt herrscht, ist der Recency-Effekt nicht weit: Er beschreibt die Macht des letzten Eindrucks – der bleibt hängen und hallt nach! Ein schwerer Fauxpas, ein blöder Spruch am Schluss – und all das aufgebaute Vertrauen und die Sympathien sind futsch. Ebenso wie der erste Eindruck prägt auch der letzte Eindruck noch lange unser Urteil über eine Person.

Mehr Objektivität gewinnen – 7 Tipps

Zurück zur Frage: Ist Objektivität möglich? Ja, ist sie! Aber es ist nicht leicht und gelingt auch nicht immer. Vorurteile und Klischees können unsere Entscheidungskraft massiv behindern – ohne dass wir es merken. Den Umstand müssen wir aber nicht fatalistisch hinnehmen. All den subjektiven Urteilsfallen können wir auch etwas entgegensetzen. Die folgenden Tipps können Ihnen helfen, mehr Objektivität im Alltag zu gewinnen und öfter mal über den eigenen (mentalen) Schatten zu springen:

-

Machen Sie sich Ihre Entscheidungen bewusst

Der erste und wichtigste Schritt ist mit dieser Lektüre bereits getan: Sie machen sich gerade bewusst, dass Sie in der Regel keine objektiven Urteile fällen. Vielleicht nicht die schönste Erkenntnis des Tages, aber eine wichtige! Im zweiten Schritt sollten Sie Ihre unbewussten Wahlmotive ans Licht bringen: Auf welche Trigger reagieren Sie regelmäßig so oder so? Was lässt den Verstand ausklinken? Was versetzt Sie in eine Art Rauschzustand? Indem Sie sich mit den unterschiedlichen Biases und Psycho-Effekten beschäftigen, kommen Sie sich selbst auf die Spur – und gehen sich seltener auf den Leim. Kurz: Die ehrliche und selbstkritische Analyse entlarvt subjektive Entscheidungsfallen.

-

Wechseln Sie die Perspektive

Hin und wieder hilft es, einen Schritt zurückzutreten und die Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Um das zu erleichtern, können Sie zum Beispiel in eine neue Rollen schlüpfen: Stellen Sie sich etwa vor, Ihr bester Freund müsste die Entscheidung treffen, vor der Sie gerade stehen. Was würden Sie ihm raten? Und was fast immer hilft: Eine Nacht darüber zu schlafen.

-

Lassen Sie sich Zeit

Objektivität braucht Zeit. Sie ist selten spontan. Ad-hoc-Objektivität gibt es nicht. Schon gar nicht gelingt sie unter Druck. Im Gegenteil: Wer sich unter Druck setzt, fällt regelmäßig in altbekannte Denkmuster zurück. Das Gehirn geht dann auf Autopilot. Eine Art Schutzreflex. Aber kein kluger. Nehmen Sie vor wichtigen Entscheidungen daher immer den Druck raus und so viel Zeit wie nötig. Nicht weniger Verkäufer nutzen beispielsweise die sogenannte künstliche Verknappung („Dieses Angebot gilt nur noch 24 Stunden“), um uns zu verführen. Ein fieser Trick. Gegen den Sie sich aber wehren können: Wirklich „einmalige“ Chancen sind selten. Fast immer gibt es eine zweite Chance. Die ist zuweilen sogar noch besser.

-

Listen Sie Vor- und Nachteile auf

Etwas aufzuschreiben, Alternativen buchstäblich Schwarz auf Weiß vor sich zu sehen, kann für deutlich größere Objektivität sorgen. Indem Sie die klassische Pro- und Contra-Liste nutzen, lassen sich Vorteile und Nachteile einer Wahl besser bewerten. Zum Einen durch die schiere Anzahl („mehr Vor- als Nachteile“). Aber auch durch die Sinnhaftigkeit der jeweiligen Argumente („Ist das wirklich ein Vorteil?“). Die Liste zeigt noch etwas anderes: Hin und wieder neigen wir nicht zu der Variante, die objektiv gesehen und rein rational betrachtet die beste wäre. Stattdessen haben wir längst eine andere Wahl getroffen. Diesem „Vor-Urteil“ im Wortsinn kommen wir dann auf die Schliche, wenn wir zum Beispiel mit dem Gewinner der Pro-und-Contra-Liste nicht einverstanden sind.

-

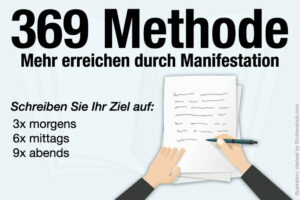

Standardisieren Sie Prozesse

Standardisierte Abläufe fördern die Objektivität – insbesondere in der Forschung, bei Umfragen oder Bewerbungsgesprächen. Durch einheitliche Verfahren lassen sich Verzerrungen vermeiden: Nutzen Sie zum Beispiel klare Bewertungsskalen; stellen Sie allen Beteiligten dieselben Fragen; vermeiden Sie spontane Anpassungen. All das hilft, mehr Objektivität zu gewinnen.

-

Verwenden Sie Tools und Hilfsmittel

Ein weiterer Weg zu mehr Objektivität ist die gezielte Nutzung technischer Hilfsmittel. Gerade im beruflichen Umfeld helfen digitale Tools dabei, Entscheidungen strukturierter und nachvollziehbarer zu treffen. Statistik-Programme oder Excel ermöglichen es, Daten sauber zu analysieren und auf dieser Basis fundierte Rückschlüsse zu ziehen. In Bewerbungsverfahren wiederum können anonyme Auswahlverfahren dazu beitragen, unbewusste Vorurteile zu vermeiden und die Auswahl fairer zu gestalten. Bewertungsbögen oder standardisierte Checklisten sorgen zusätzlich für Klarheit und Konsistenz im Bewertungsprozess.

-

Achten Sie auf eine neutrale Sprache

Auch die Sprache spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, objektiver zu handeln. Unsere Wortwahl beeinflusst nicht nur unsere eigene Wahrnehmung, sondern auch die unserer Gesprächspartner. Es lohnt sich daher, auf eine möglichst neutrale und sachliche Ausdrucksweise zu achten. Übertriebene Adjektive, drastische Bewertungen oder pauschale Verallgemeinerungen führen schnell in eine subjektive Richtung. Wer stattdessen bewusst faktenbasiert und differenziert formuliert, schafft nicht nur mehr Klarheit, sondern auch mehr Verständnis. Ein objektiver Ton signalisiert Offenheit und lässt Raum für verschiedene Perspektiven.

Generell gilt: Allein die Erkenntnis, wie wir persönlich Entscheidungen treffen und zu unseren individuellen Urteilen gelangen, führt zu mehr Objektivität. Selbst wenn wir auf den ersten Blick eine unlogische, subjektive Variante wählen, lernen wir etwas über unsere Vorlieben, Neigungen, Beuteschemata. Gut so! Bewusstsein schafft mehr Objektivität!

Checkliste: Denke ich objektiv?

Nutzen Sie die folgende Checkliste, um Ihre Entscheidung auf Objektivität zu prüfen:

- Habe ich alle relevanten Informationen berücksichtigt?

- Sind meine Quellen verlässlich und ausgewogen?

- Habe ich meine eigenen Vorurteile reflektiert?

- Lasse ich mich durch Emotionen oder Zeitdruck leiten?

- Habe ich alternative Sichtweisen einbezogen?

- Verwende ich eine neutrale, sachliche Sprache?

- Würde eine außenstehende Person meine Entscheidung nachvollziehen können?

Objektivität ist kein Zustand, sondern ein ständiger Prozess der Reflexion. Wer sich seiner Denkfehler bewusst wird, andere Perspektiven zulässt und mit Struktur arbeitet, trifft bessere Entscheidungen: nachvollziehbar, fair und fundiert.

Häufige Fragen zur Objektivität

Subjektive Wahrnehmung ist die persönliche Sicht auf Dinge. Sie ist geprägt durch eigene Gefühle, Erfahrungen, Interessen oder Werte. Zwei Menschen können dieselbe Situation völlig unterschiedlich erleben, weil sie durch ihre jeweilige „innere Brille“ schauen. Subjektivität bedeutet also: Das Urteil hängt stark von der Person ab, die beobachtet oder bewertet.

Ein klassisches Beispiel ist die mathematische Berechnung: 2 + 2 ergibt unabhängig vom Rechenweg oder der Person immer 4. Auch ein standardisierter Test, bei dem alle Teilnehmenden die gleichen Aufgaben unter den gleichen Bedingungen bearbeiten, gilt als objektiv, vor allem, wenn die Auswertung automatisiert erfolgt. In der Berichterstattung steht Objektivität für faktenbasierte, ausgewogene Darstellung, ohne persönliche Meinung oder Wertung.

In der Forschung unterscheidet man typischerweise drei Arten:

- Durchführungsobjektivität: Die Ergebnisse hängen nicht von der testenden Person ab.

- Auswertungsobjektivität: Die Bewertung erfolgt einheitlich, unabhängig davon, wer sie vornimmt.

- Interpretationsobjektivität: Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen sind eindeutig und nicht subjektiv deutbar.

Was andere dazu gelesen haben