Definition: Was bedeutet Altruismus?

Altruismus (lateinisch: alter = der andere) ist Uneigennützigkeit und Selbstlosigkeit zum Wohl von anderen, ohne eine Form der Gegenleistung zu erwarten. Er ist eine durch freiwillige Rücksicht auf andere gekennzeichnete Denk- und Handlungsweise und reicht von temporärem Wohlwollen bis zur Selbstaufopferung.

Wer altruistisch ist, handelt hilfsbereit – ohne etwas dafür zu erwarten oder sich einen Nutzen davon zu versprechen. Wahre Altruisten helfen sogar, wenn ihnen dadurch selbst ein Schaden entsteht.

Unterschied: Was ist egoistischer Altruismus?

Es gibt egoistischen Altruismus: In dem Fall ist das selbstlose Verhalten nur Show, um moralische Pluspunkte zu sammeln oder später einen Gefallen einfordern zu können.

Hier ist das Verhalten eben nicht selbstlos. Egoistische Altruisten handeln eigentlich aus Eigennutz und haben klare Hintergedanken, um von ihren Handlungen zu profitieren.

| Echter Altruismus | Falscher Altruismus |

| Selbstlos, ohne Nutzen | Versteckter Eigennutz (z.B. Anerkennung) |

| Hilfe auch bei eigenen Nachteilen | Sich überlegen oder moralisch fühlen |

| Beispiel: anonyme Spende | Beispiel: öffentliche Spende |

Der Unterschied ist die Motivation, nicht unbedingt das sichtbare Verhalten. Ein echter und ein egoistischer Altruist können dieselbe Hilfsbereitschaft zeigen, handeln aber aus grundsätzlich anderen Beweggründen.

Was ist das Altruismus Gegenteil?

Das Gegenteil von Altruismus ist Egoismus. Ein selbstsüchtiger Mensch achtet nur auf den eigenen Vorteil und Nutzen.

Altruismus Beispiele

Gibt es echten Altruismus? Ja, und sogar in verschiedenen Bereichen! Nicht nur Menschen handeln manchmal völlig selbstlos, auch in der Tierwelt gibt es Altruismus. Beispiele:

-

Elternliebe

Liebende Eltern zeigen Altruismus in Reinform. Sie tun alles für ihre Kinder und haben nur deren Wohl im Sinn. Wenn Familien arm sind, sparen sich die Eltern oft das Essen vom Mund ab: Eher hungern sie selbst, als dass ihre Kinder Hunger leiden.

-

Zivilcourage

Ein Attentäter greift eine Gruppe Menschen mit einem Messer an. Passanten eilen zur Hilfe und riskieren dabei ihr eigenes Leben.

-

Ärzte ohne Grenzen

Mitglieder der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ helfen Menschen in besonders armen Ländern oder Krisengebieten. Dabei denken sie nicht an sich selbst oder eigene Vorteile, sondern setzen sich völlig selbstlos für Menschen ein, denen es schlechter geht.

-

Schimpansen

Schimpansen zeigen bemerkenswerte Selbstlosigkeit, indem sie verwaiste Jungtiere adoptieren, obwohl dies für sie mit hohem Zeit- und Energieaufwand verbunden ist.

-

Delfine

Delfine sind für ihre Hilfsbereitschaft bekannt. Sie unterstützen verletzte Artgenossen, indem sie diese an die Wasseroberfläche tragen, damit diese nicht ertrinken.

-

Zwergmangusten

Die in Ostafrika lebenden Tiere halten für die Herde Wache und schlagen bei Gefahr Alarm. Dabei stürzen sie zum Schutz der Gruppe auf die Fressfeinde zu und opfern sich sogar selbst.

Auch scheinbar kleine Dinge können altruistisches Verhalten sein. Helfen Sie einer älteren Person über die Straße, geben Sie einem Obdachlosen etwas Geld oder engagieren Sie sich im Ehrenamt, sind es Beispiele für Altruismus. Auch das Spenden von Blut oder Kleidung und die freiwillige Hilfe bei Naturkatastrophen gehören dazu.

Altruismus in der Biologie

Einige Fledermäuse zeigen reziproken Altruismus bei der Jagd: Sie teilen die Beute mit allen Artgenossen (nicht nur direkten Verwandten) – und bekommen im Gegenzug auch etwas ab, wenn die eigene Jagd nicht erfolgreich war.

Altruismus in der Philosophie

Der Begriff und das Konzept des Altruismus wurden vom französischen Philosophen Auguste Comte im 19. Jahrhundert geprägt. Er bezeichnete damit eine ethische Haltung, bei der das Wohl anderer über das eigene gestellt wird.

Bis heute wird Altruismus in der Philosophie als ethisches Ideal diskutiert. Dabei gibt es zwei Sichtweisen:

- Deontologische Ethik

Altruismus ist eine moralische Pflicht jedes Menschen, unabhängig vom Ergebnis. - Utilitarismus

Handlungen sind moralisch gut, wenn sie das Glück der Mehrheit fördern – unabhängig von eigenen Interessen.

Eine zentrale Debatte in der Philosophie ist die Frage, ob es wahren Altruismus gibt oder jedes Helfen letztlich doch egoistisch motiviert ist, um sich zum Beispiel selbst besser zu fühlen oder das eigene Gewissen zu beruhigen.

Warum sind Menschen altruistisch?

Hinter echtem Altruismus können verschiedene Motive stecken. Der häufigste Grund ist, dass Menschen aus Liebe und Zuneigungen andere Menschen unterstützen oder weil sie Menschenfreunde („Philanthropen“) sind. Ebenso häufig handeln Altruisten aus dem Wunsch nach Gerechtigkeit: Sie empfinden Mitleid und Mitgefühl und stehen unfair behandelten Mitmenschen bei.

Auch die Religion und das Gebot der Nächstenliebe spielen eine zentrale Rolle bei altruistischem Verhalten. In dem Fall ist der Altruismus Ausdruck des eigenen Glaubens. In selteneren Fällen ist Selbstlosigkeit das Lebensziel eines Altruisten und Teil der Selbstverwirklichung.

Ist Altruismus angeboren?

Laut Biologie ist der Altruismus zum Teil bereits in den Genen eines Menschen verankert. Studien zeigen: Menschen mit dem COMT-Val-Gen verhalten sich altruistischer als Probanden mit einer anderen Mutation des Gens (COMT-Met). Der Grund: Das Glückshormon Dopamin wird durch das COMT-Val Gen besser verarbeitet.

Betroffene fühlen sich besser, wenn sie anderen helfen. Experten sprechen dabei auch vom „warm glow“ – dem warmen Gefühl, das Altruisten bei der guten Tat durchströmt.

Wann verhalten sich Menschen eher altruistisch?

Psychologie und Soziologie beschäftigen sich ebenfalls mit der Frage, wann sich Personen altruistischer verhalten und welche Faktoren den Altruismus positiv wie negativ beeinflussen. Und tatsächlich – es gibt solche Auslöser:

-

Wer sich beobachtet fühlt, hilft eher

Gibt es Zeugen, steigt die Bereitschaft zu ethisch und moralisch korrektem Verhalten (Watching-Eye-Effekt). Schließlich will kaum jemand als Egoist oder schlechter Mensch dastehen.

-

Beziehung zum Opfer fördert Altruismus

Je besser wir die Person kennen, die Hilfe benötigt, desto eher unterstützen wir sie (siehe auch: Trolley-Dilemma). Deshalb haben zum Beispiel anonyme Spendenaufrufe weniger Erfolg, als wenn die Spender eine Patenschaft für einen konkreten Menschen übernehmen.

-

Frauen helfen eher als Männer

Laut einer Schweizer Studie löst gelebte Großzügigkeit in den Gehirnen von Frauen eine größere Belohnungsaktivität aus. Männern fühlen sich eher durch egoistisches Verhalten besser.

-

Wem selbst geholfen wurde, handelt hilfsbereiter

Auch persönliche Erlebnisse und eine positive Stimmung fördern die Bereitschaft zum Altruismus. Als bei einem Experiment Probanden zunächst Geld fanden, waren prompt 84 Prozent von ihnen bereit, einem anderen Menschen zu helfen.

Umgekehrt können Zeitdruck (siehe: Barmherziger Samariter Experiment) sowie Bevölkerungsdichte und Reizüberflutung in Großstädten (Urban-Overload-Hypothese) zu abnehmender Hilfsbereitschaft führen.

Achtung Zuschauereffekt!

Je mehr Menschen zuschauen, desto weniger helfen sie. In der Fachsprache heißt das Phänomen Bystander-Effekt (Deutsch: Zuschauereffekt). Danach sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass einem in einer Notsituation geholfen wird, je mehr Personen anwesend sind. Der Grund dafür ist, dass sich der Einzelne dann nicht mehr verantwortlich fühlt. Motto: „Ein anderer wird schon Hilfe leisten!“

Wie selbstlos ist Altruismus wirklich?

Zwar gibt es den echten, selbstlosen Altruismus. Viele Wissenschaftler glauben aber, dass hinter der Hilfeleistung meistens doch ein Eigennutzen steckt und echter Altruismus daher selten ist.

Entscheidend für Altruismus ist die Motivation dahinter – und die ist für Außenstehende nicht immer erkennbar. So kann es für altruistisches Verhalten auch andere, weniger edle Gründe geben:

-

Soziale Anerkennung

Wer sich selbstlos verhält, hilfsbereit ist und gerne und großzügig teilt, wird mit Respekt und moralischer Anerkennung belohnt. Nicht zufällig gibt es zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz und andere Auszeichnungen.

-

Gesteigerter Selbstwert

Anderen Menschen in der Not beizustehen oder generell helfen zu können, gibt Betroffenen ein befriedigende Gefühl und wertet sie auf – kurz: Die sichtbare Selbstwirksamkeit steigert das Selbstwertgefühl.

-

Schutz vor Folgen

Unsolidarisches und egoistisches Verhalten wird in der Gesellschaft überwiegend geächtet, teils bestraft („unterlassene Hilfeleistung“). Der gezeigte Altruismus schützt vor negativen Folgen, Motto: „Man begegnet sich immer zweimal im Leben!“ Wer zum Beispiel im Restaurant ein üppiges Trinkgeld gibt, gilt nicht als geizig; wer Nächstenliebe praktiziert, sammelt Pluspunkte für das ewige Leben.

-

Potenzielle Gegenleistung

Geben und Nehmen sollen sich die Waage halten. Dieses Gegenseitigkeitsprinzip (Fachbegriff: Reziprozität) ist tief in Menschen verankert. Wer also zunächst selbstlos handelt, kann – unausgesprochen – auf eine Gegenleistung hoffen. Forscher glauben: Viele Hilfeleistungen sind deshalb nichts anderes als eine Form des reziproken Altruismus („Wie du mir, so ich dir“).

Welche Vorteile hat Altruismus?

Auch wenn Altruismus laut Definition eigentlich überhaupt nicht auf Vorteile bedacht ist und eher Nachteile für den Helfenden hat, sind damit durchaus einige psychologische wie körperliche Vorteile verbunden. Dazu gehören:

- Altruistisches Handeln macht glücklich und steigert die Lebenszufriedenheit.

- Uneigennützigkeit erzeugt Dankbarkeit durch Fokus auf Positives im eigenen Leben.

- Gute Taten aktivieren das Belohnungszentrum im Gehirn.

- Hilfeleistungen stärken das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl.

- Betroffene entwickeln zugleich mehr Mitgefühl und Verständnis für andere.

- Selbstlose Taten können Depressionssymptome reduzieren.

- Linderung von akuten und chronischen Schmerzen durch Dopaminausschüttung.

- Stressabbau und Reduzierung von körperlicher Stressreaktion.

- Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit im Alter.

- Erhöhung der Lebenserwartung.

- Stärkung sozialer Beziehungen.

- Förderung von Vertrauen und Gemeinschaftsgefühl.

- Aufbau eines größeren Unterstützungsnetzwerks.

- Verbesserung der beruflichen Zusammenarbeit und Produktivität.

- Stärkung der eigenen Reputation (guter Ruf).

Psychologische Vorteile

Gesundheitliche Vorteile

Soziale Vorteile

Generell hat Altruismus nicht nur positive Auswirkungen auf die einzelne Person, sondern trägt insgesamt zu einer besseren Gesellschaft bei, indem er Mitgefühl, Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung fördert (siehe auch: Corporate Social Responsibility).

Mögliche Nachteile von Altruismus

Altruismus ist ehrenwert, moralisch und ethisch – die absolute Selbstlosigkeit hat für Altruisten aber auch einige Nachteile. Wer zum Beispiel am Helfersyndrom leidet und sich über persönliche Grenzen hinaus für andere aufopfert, schadet sich und kann dann auch nicht mehr anderen helfen. Weitere Nachteile:

- Gefahr von Selbstaufopferung und Selbstaufgabe

- Vernachlässigung eigener Bedürfnisse

- Ausnutzung durch andere Menschen

- Emotionale Abhängigkeit vom Helfen

Gesunder Altruismus braucht Grenzen und eine ebenso gesunde Portion Egoismus: Hin und wieder muss jeder dabei auch an sich und die eigene Gesundheit denken. Das ist nicht nur legitim, sondern notwendig!

Altruistisches Verhalten fördern: Geht das?

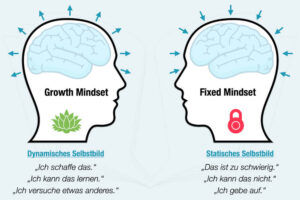

Altruistisches Verhalten hängt von zahlreichen Faktoren ab. Von der eigenen Persönlichkeit, der bisherigen Lebenserfahrung und ob einem selbst schon selbstlos geholfen wurde.

Insbesondere die Kindheit prägt den späteren Altruismus: Wie begegnen die Eltern den Kindern? Trösten diese, wenn die Kinder hingefallen, krank oder müde sind? Dann entwickeln viele auch später als Erwachsene prosoziales Verhalten.

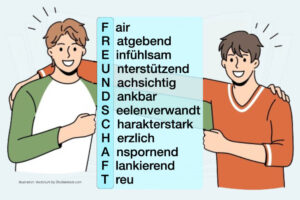

Vor allem Fähigkeiten wie Empathie, Anteilnahme, emotionale Intelligenz sowie positive Vorbilder fördern altruistisches Verhalten.

Mehr Mitgefühl durch Meditation

Lässt sich Selbstlosigkeit antrainieren? Eine Studie der Universität Würzburg sagt: Ja, Altruismus kann man trainieren – vor allem durch Meditation. Die Teilnehmer meditierten 3 Monate lang 30 Minuten täglich über Mitgefühl, Dankbarkeit und prosoziales Verhalten. Danach waren Sie tatsächlich großzügiger und hilfsbereiter als die Kontrollgruppe

Gleichzeitig können Sie sich bewusst altruistisch engagieren – durch soziales Engagement im Ehrenamt bei den Tafeln, in der Seelsorge, im Hospiz und anderen Hilfsorganisationen sowie mit Spenden. Auch hier kommt es jedoch wieder auf die Motivation an.

Was andere dazu gelesen haben